私たちエネルギーソリューションは、エネルギー資源の有効活用と環境負荷低減を両立する発電システムを提供しています。各国の多様化する電力需要に対し、培った技術と知見を活かして対応し、持続可能な未来を築くことを使命としています。今後も先進エネルギー技術を通じ、地球社会の未来を創るグローバルリーディングカンパニーとして貢献していきます。

日立の技術力を製品に反映し、新製品として結実させ世の中に新しい価値を提供していくことが、設計開発エンジニアの役割です。お客様のリクエストに基づく見積・製品設計を行い、製品完成までのマネジメントを行います。

生産技術エンジニアは、生産量の拡大・生産効率の向上を技術面から実現させていく役割を担っています。海外生産拠点計画(新設&能力増強)や最新設備導入、生産プロセス改革による効率的な生産体制を構築します。

メーカーの最も重要なテーマの一つ、Quality Assuranceを担うのが品質保証エンジニアです。製品の信頼性の要として、納入された製品・システムが所定の機能・性能・耐久性などを確実にクリアしているかどうか、徹底的な技術検証を行います。

お客様のリクエストに対して、技術的知見を通じて最適なソリューションを提供します。設計・製造・生産技術・品質保証・スタッフ部門など、各分野のメンバーを巻き込みながら、お客様の対応を行う重要な役割を担います。

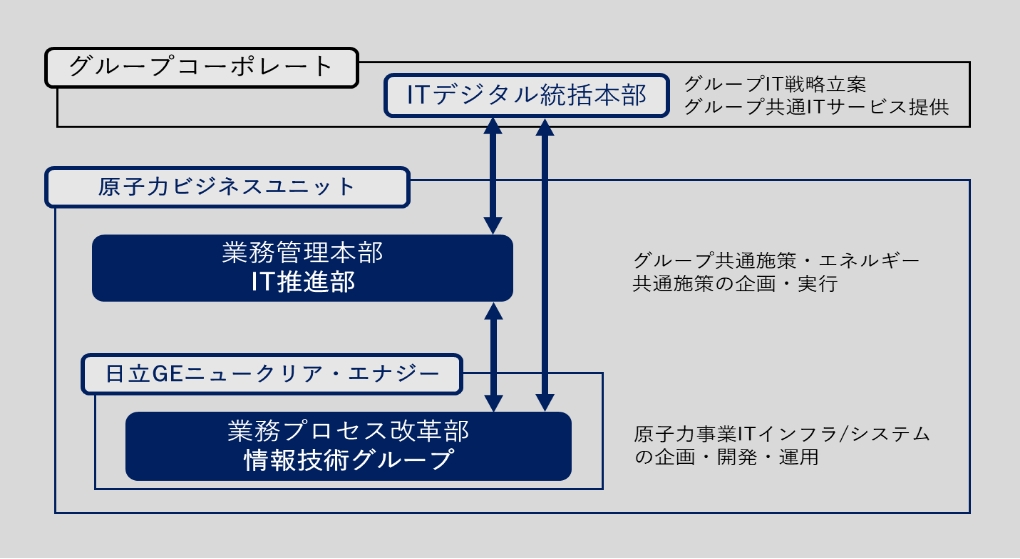

原子力・エネルギー事業の社内ITシステム分野ではIT・デジタル技術を活用して事業に貢献していきます。

・IT戦略の企画・立案・実行

・業務アプリケーションの構築・運用・保守

・ITインフラ・プラットフォーム構築・運用・保守

・ユーザサポート、コンサルティング

・ITガバナンス、セキュリティ管理・監査

発電の過程でCO2を排出することがない原子力発電は、地球温暖化の防止をはじめとする日立グループの環境への取り組みの大きな柱となっています。カーボンニュートラルの達成とエネルギー安定供給の実現に向け、日本国内にある既存原子力発電所の安全性向上、世界的に需要が高まっている小型軽水炉SMRの海外展開、次世代炉や高速炉の開発、福島第一原子力発電所の廃止措置など、日立の原子力事業は、日立グループの総合力を発揮した信頼性の高いモノづくりとサービスで、地球の未来をひらくために優れた自主技術・製品の開発を通じて社会に貢献していきます。

核融合・加速器分野では、主に国家プロジェクトとして推進される核融合・加速器の研究開発用実験装置の機器を、研究黎明期の1950年代から半世紀以上にわたって設計・製作し、総合電機メーカーとして、この分野の発展に貢献してきました。お客様である研究者の方々のアイデアを形にする先進性と深い経験に基づく信頼性を両立させ、モノづくりの立場から持続可能社会の実現に向けた科学の発展と、その技術の社会実装に貢献することを使命として活動しています。

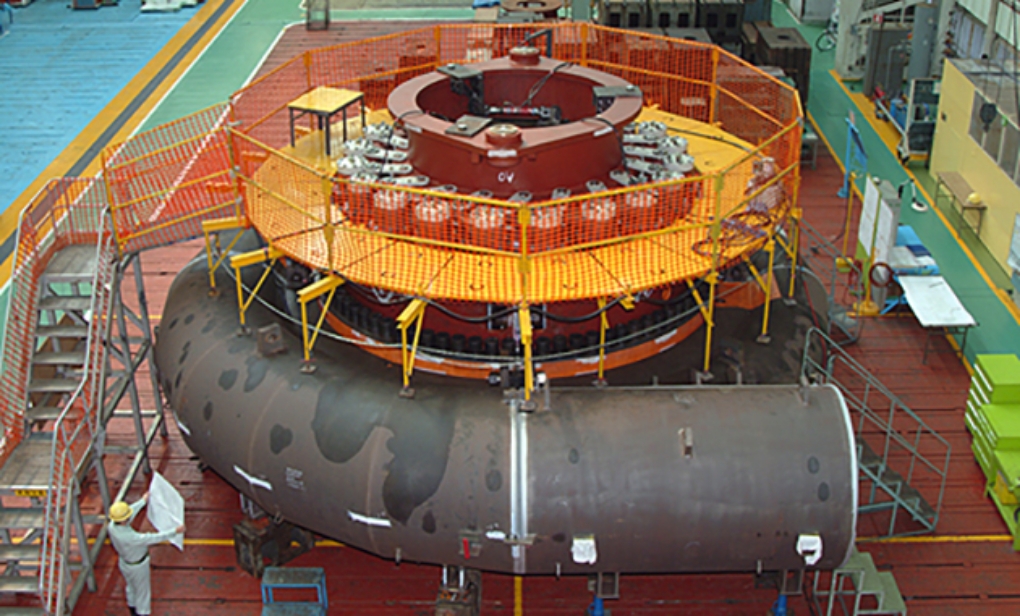

水力発電は、水の持つ位置エネルギーを運動エネルギーに変えて水車を回し、水車と連結している発電機で発電します。河川の水を利用するため、石炭、石油、天然ガスといった化石燃料を使用せず、二酸化炭素を排出しないことから、カーボンニュートラル社会の実現に貢献します。日立製作所は1912年に峰ノ沢鉱山で横軸ペルトン水車、発電機の運転を開始して以来、100年以上の水力事業の歴史を有しています。

2011年には三菱電機株式会社、三菱重工業株式会社と水力事業を統合し、日立三菱水力株式会社を設立しました。今後も日立三菱水力株式会社を中心に、水力発電ソリューションの提供を通じて、電力の安定供給に寄与します。

原子力・エネルギー事業に携わるさまざまな社内のニーズや課題に対してITを活用した解決策をデザインし、従業員が最大限の力を発揮できる環境を構築・運用しています。例えば、ITを活用した経営基盤強化や業務合理化活動、セキュリティリスク対策による安心・安全な職場環境づくり、働き方改革による従業員のエンゲージメント向上活動などを行っています。

グリーンエナジー&モビリティ部門では原子力・風力・太陽光発電システム、電力流通システムなどの受注からアフターサービスに至る製品ライフサイクル全般をお客様に提供しています。私たちは最先端の生産技術や製造技術を積極的に取り入れ、生産工場のCO2削減、廃棄物ゼロをめざしています。また、サーキュラーエコノミーとカーボンニュートラル達成に向け、環境価値の高い、高品質な生産技術および生産設備を開発します。さらに生産業務プロセスのデジタル化を促進し、生産基盤のレジリエンス向上と安定供給により、生産効率向上に努めます。環境価値の高い、高品質・低コストな『モノづくり』により、お客様のご要望を実現します。

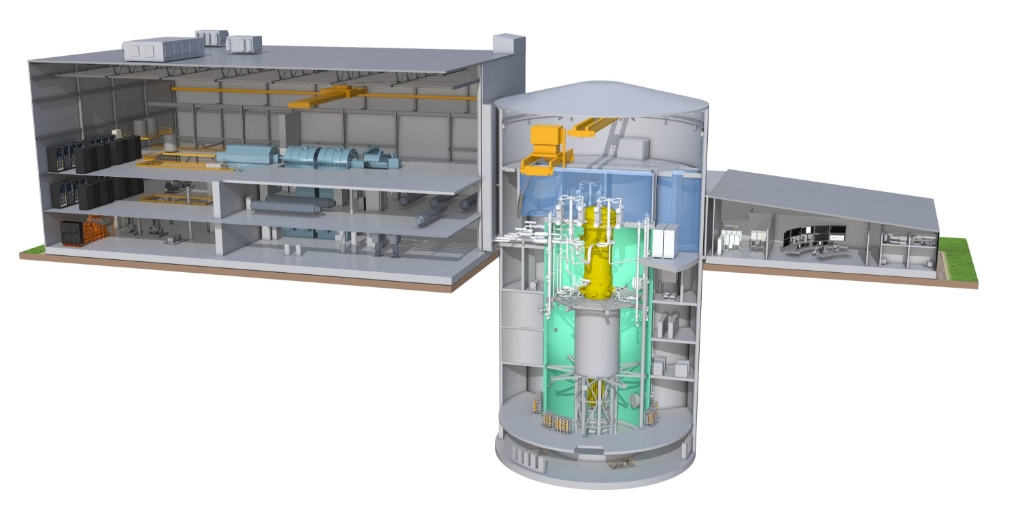

将来のエネルギー問題を解決する小型軽水炉SMR(BWRX-300)を、パートナー会社である米国GE Vernova Hitachi Nuclear Energyをはじめとする国際協力により開発、推進しています。小型軽水炉SMRは次世代炉として注目されており、安全性を保ちながらの建設や発電コスト抑制を可能とし、市場競争力の強化にもつながります。BWRX-300はカナダ・オンタリオ州の州営電力公社Ontario Power Generation社の炉型に選定されており、2029年の建設完了をめざしてカナダでの建設許可を2025年に取得予定です。また、すでに実績があるABWRについても、GE Vernova Hitachi Nuclear Energyと連携して拡販活動を展開しています。

2011年3月の福島第一原子力発電所事故以来、国内のBWR原子力発電所は停止しており、再稼動のためには新規制基準への適合が要求されています。日立は、新規制規準審査支援、および安全対策設備の技術開発・改造工事によりBWRプラントの早期再稼動に貢献しています。また、日立は安全性、運転性、経済性の高いABWRを国際共同開発し、これまで初号機である東京電力HD(株)柏崎刈羽原子力発電所6・7号機をはじめ、中部電力(株)浜岡5号機、北陸電力(株)志賀2号機を建設してきました。設計の最適化、標準化と豊富な建設経験に基づく高度な建設技術を活用し、中国電力(株)島根3号機、電源開発(株)大間1号機、東京電力HD(株)東通1号機を建設中です。

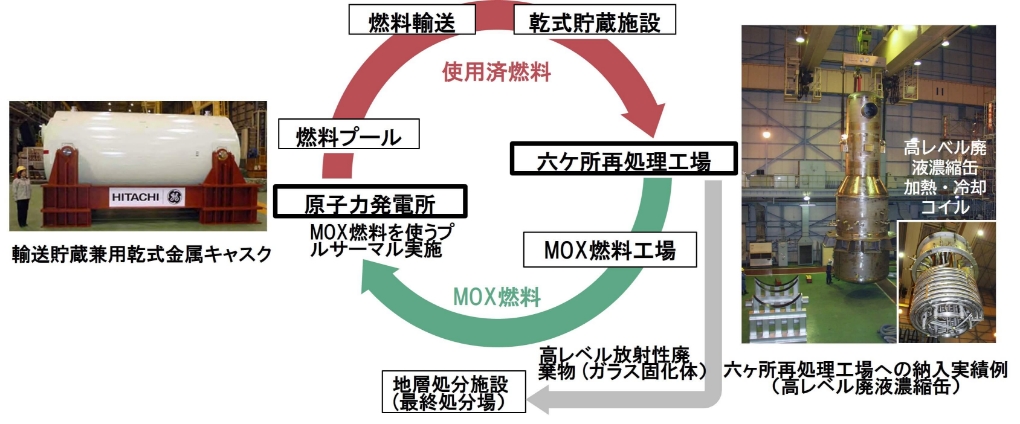

持続的な原子力エネルギーの活用のためには、使用済み燃料の貯蔵、再処理を行って原子力燃料サイクルを完遂させることが必要不可欠です。再処理では、青森県六ヶ所村の商用使用済燃料再処理工場(日本原燃(株))の建設・試運転に取り組んでいます。また、使用済み燃料の中間貯蔵では、施設建設へ参画して搬送装置等を納入しているほか、輸送・貯蔵兼用金属キャスクの開発、製造を行っています。さらには、資源の有効利用や放射性廃棄物の減容・有害度低減等を実現する高速炉・次世代燃料サイクルの開発を進めています。

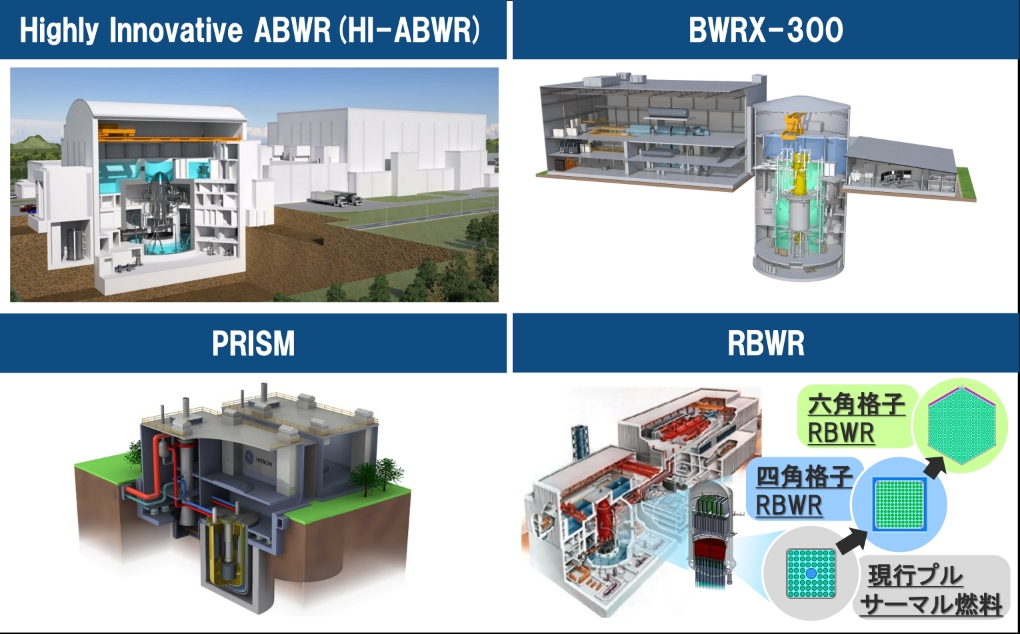

原子力発電を増設・新規導入する国のニーズに応えるために、①ABWRをベースに新たな安全メカニズムを実装し、安全性、運転性、経済性をさらに高めた大型革新軽水炉HI-ABWRの実用化、②高い安全性と経済性を維持しつつ立地地域の特性に応じた柔軟な構成を提供する小型軽水炉BWRX-300、③金属燃料と空冷の受動的安全系設備により高い安全性を実現する小型高速炉PRISM、④水冷却炉でプルトニウムやマイナーアクチノイド(MA)などの超ウラン元素(TRU)を燃料として再利用することを可能とする軽水冷却高速炉RBWRの開発を進めています。

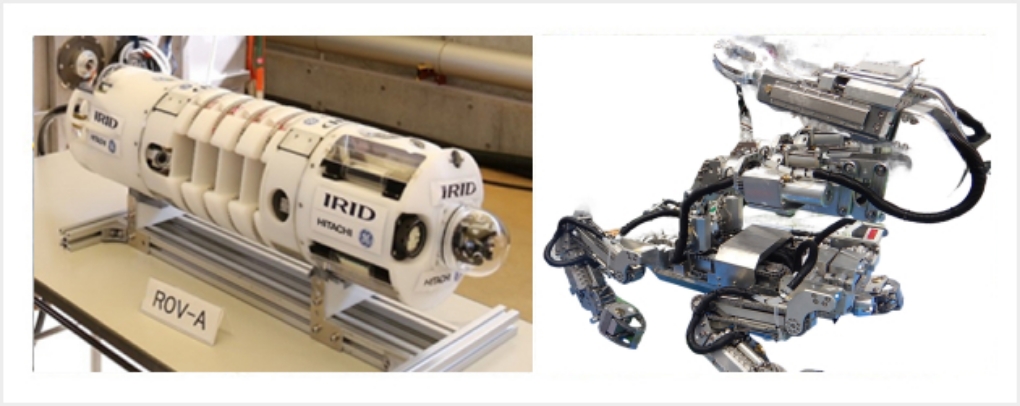

福島第一原子力発電所の廃止措置を完了させるための技術課題の一つは、原子炉建屋内に残存する核燃料の取り出しを実現することです。核燃料取り出しの実現に必要な、原子炉建屋内の調査、除染、補修、環境整備等の作業を推進するために、さまざまな手法を検討しています。人が容易に近づけない放射線環境下での作業については遠隔操作ロボットの活用が有効であり、核燃料取り出しの作業に向けて、今後も遠隔操作ロボットや取り出し工法の開発を着実に進め、一日も早い福島第一原子力発電所の廃止措置完了(福島復興)に貢献していきます。

原子力、火力等の発電所は、いずれも熱交換器、ポンプ、圧縮機、ディーゼル機関、配管、弁等、機械設備・部品で構成されています。原子力発電所特有の原子炉圧力容器は、中に蒸気を分離・乾燥する機器や核反応を制御する制御棒を出し入れする機構を付けています。これらは、機械4力学(機械、材料、流体、熱)や振動、機械要素、工作・加工、計測制御等、幅広い技術分野で成り立っています。

原子力発電所では、定期検査時の省力化、原子炉本体やその周辺機器の検査や補修、そして作業者の被ばく低減を目的として、自動や遠隔で動くメカトロ製品が多数使われています。燃料取扱装置、制御棒駆動機構交換装置や福島第一原子力発電所内部の調査ロボットなどの開発・設計に、機械工学、電気・電子工学や材料工学等の知識が活かされており、製作した製品が原子力発電所の中で活躍しています。

国内外の基礎技術・最新の知見を踏まえ、原子力発電所全体の設計・課題に対し、最適な材料構成・水化学管理を提案し、高信頼性・高経済性プラントの実現に寄与します。また、データの拡充や理論的裏づけ等について、原子力材料・水化学技術を持つ研究機関と積極的に連携を行っています。近年では国内初となる運転中の原子炉一次冷却水への貴金属注入の導入検討を行い、プラント健全性の維持に取り組んでいます。

計装制御技術は発電所の脳神経系統に相当します。センサや伝送路、制御系を適切に構成することで、発電所の安全性を維持するとともに、高効率運転に寄与しています。また、発電所の多種多様な機器の動作には電力が必要であり、発電所内の電源系構築も重要な設計業務です。このような「つなぐ」技術として、原子力分野だけでなく、情報や制御、電気、人間工学といった幅広い分野からの人財が連携して活躍しています。

我々は高い安全性とカーボンニュートラルに貢献する原子力発電用製品の製作のため,技術者の技能向上を継続的に推進しています。2022年の技能五輪国際大会では我々の技術者が溶接職種において金メダルを獲得しました。

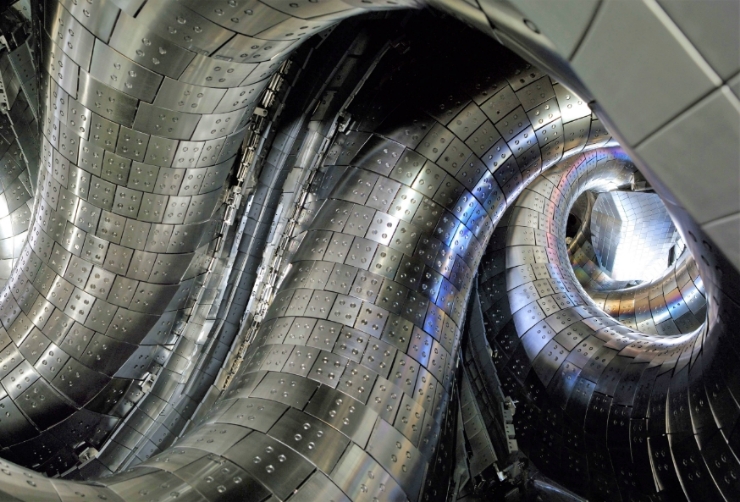

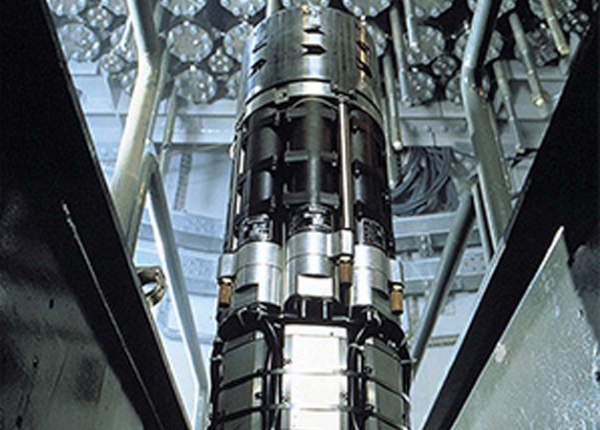

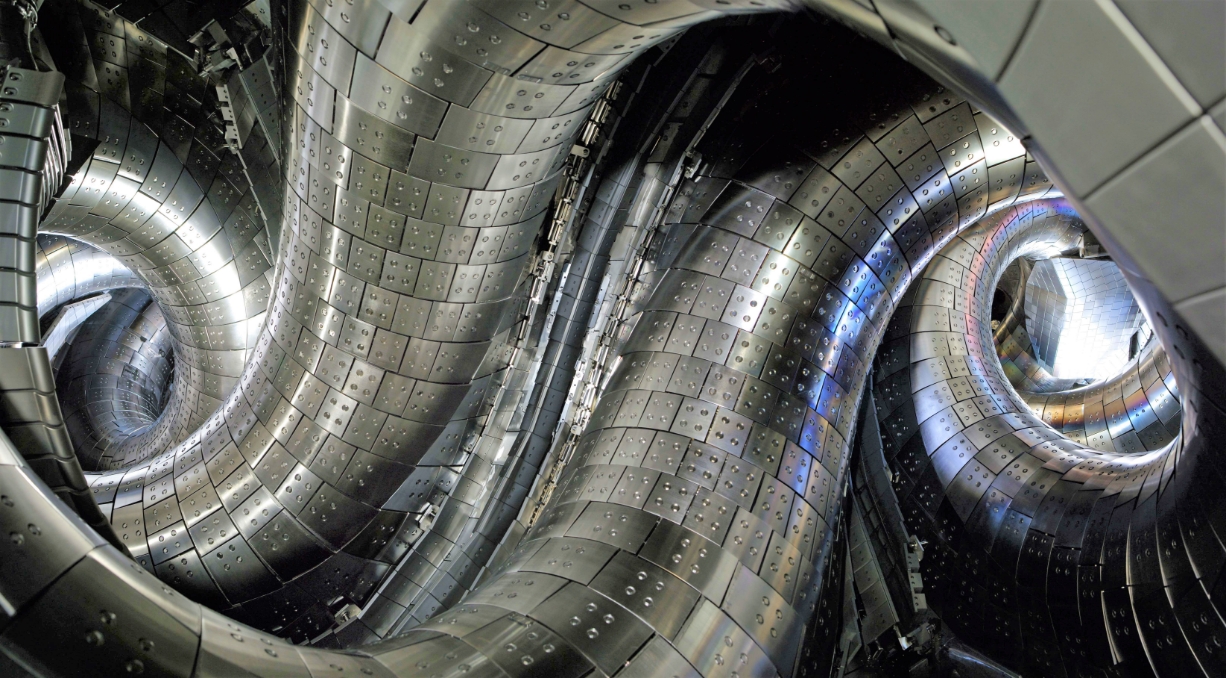

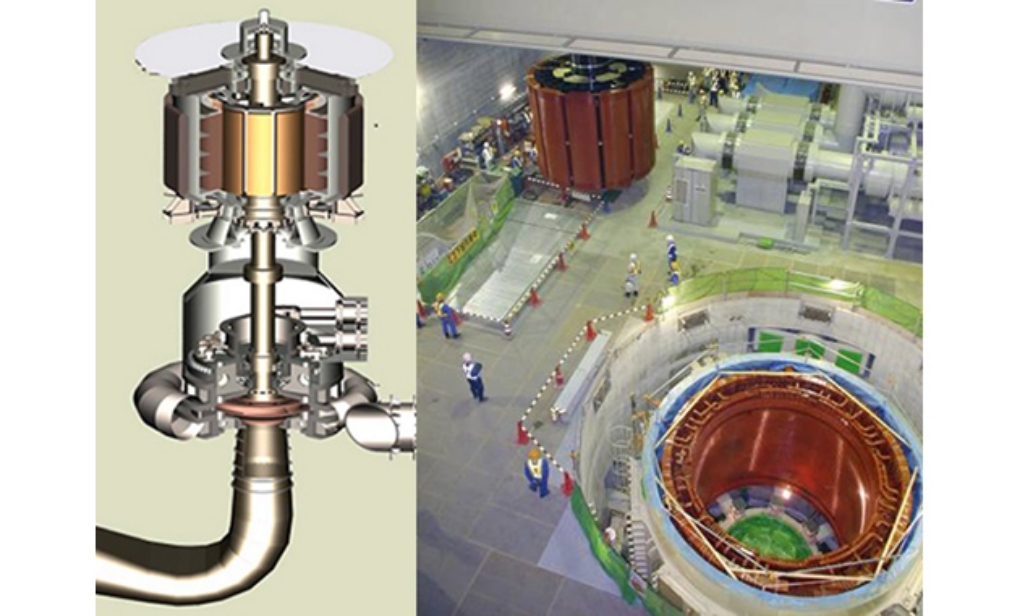

カーボンニュートラルをめざす新エネルギー源の有力な候補の一つとして研究が進められ、内閣府のフュージョンエネルギー・イノベーション戦略策定により注目を集めている核融合研究開発に対し、国際協力の実験炉「ITER」や「JT-60SA」(現 量子科学技術研究開発機構(QST))、「LHD」(核融合科学研究所(NIFS))などの実験装置の機器を設計・製作し、運転・保守をサポートすることで最先端研究の推進に貢献しています。また現在オールジャパン体制で検討が進む「原型炉」にも設計チームの一員として技術検討に参画するとともに、民間資金により早期発電をめざすスタートアップとの連携も検討を進めています。

核融合実験装置 (左:LHDプラズマ真空容器の内部(写真提供:NIFS) / 右:ITER向け中性粒子ビーム入射装置用電源試験設備)

粒子加速器の技術開発に取り組み、先端科学の発展に貢献しています。特に大型加速器計画(「J-PARC(※)」(JAEA、KEK)や「Super-KEKB」(KEK)など)に参画し、電磁石や加速空洞などの主要機器の技術開発に取り組んでいます。また、欧州原子核研究機構(CERN)の「LHC高輝度アップグレード」向けの超伝導磁石の製作(KEK)にも携わっています。

※ J-PARC:国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(JAEA)および大学共同利用機関法人。高エネルギー加速器研究機構(KEK)の登録商標です。

画像:研究用加速器(CERN LHC 高輝度化アップグレード向け超電導磁石(全長7m))

発電機や変圧器の製作によって培った電気機器製作の技術をベースに、多数の核融合・加速器の研究開発用実験装置を設計・製作しています。これらの技術は、超伝導・極低温技術、超高電圧技術、超高真空技術、大型構造物の製作技術等に展開され、さらにシステム技術を組み合わせることで、総合電機メーカーとして、この分野の発展に貢献してきました。また、研究開発部門と連携して、任意形状・高精度磁場の設計・製作技術、大電流イオン源・ビーム輸送技術、高温超伝導線材等の特長的技術の自社開発も進めています。これらの技術は、磁気共鳴画像診断装置(MRI)や粒子線治療装置(PBT)等のヘルスケア事業分野にも適用され、さらなる発展を遂げています(※)。

※民生用超電導応用製品に興味がある方は、日立ハイテクのページもご参照ください。

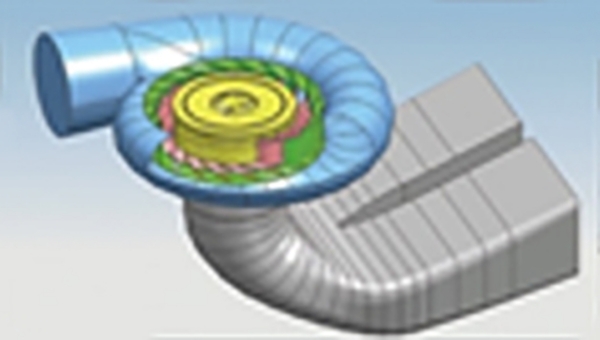

水力発電の原動機である水車。経験に裏打ちされた高信頼性のもとで、水車の計画・開発・設計・製作・据付・試運転を行っています。新規発電所の計画時点から参画することにより、地点に最適な水力発電所の実現に寄与しています。日立が取り組んでいる水力発電所は水資源を有効活用するために発電所ごとの個別最適設計。技術者の英知の塊が環境に貢献しています。

発電と揚水により電力の発生と貯蔵に寄与する揚水発電。経済メリット追求のために高落差化・高速化が進められています。揚水発電技術の着実な積み重ねとそれらの効果的な組み合わせにより、高落差揚水発電機器の信頼性、安定性を確保しています。

可変速揚水発電は、その高速で大容量の有効電力調整能力により系統の安定化に寄与し、また火力発電による電力調整運転を低減できることから地球温暖化ガスの排出量削減に貢献する技術です。特に、再生可能エネルギー電源の増加に対し、大規模エネルギー貯蔵設備としても注目を浴びており、海外での新設計画や国内での既設設備の可変速化計画が進行しています。国内プロジェクトの納入実績をもとに、関係部署と協力し、国内外の計画案件に取り組んでいます。

既存水力発電所のリパワリング。既存のダム設備を有効活用し発電効率を向上させるために、運転開始後30年以上経過の発電所では新しい機器への更新が行われています。自社納入機のみならず、他社機の特性改善にも果敢に取り組んでいます。既設設備と最新技術で開発した機器の融合により、世界各地で新たな水力エネルギーが生み出されています。

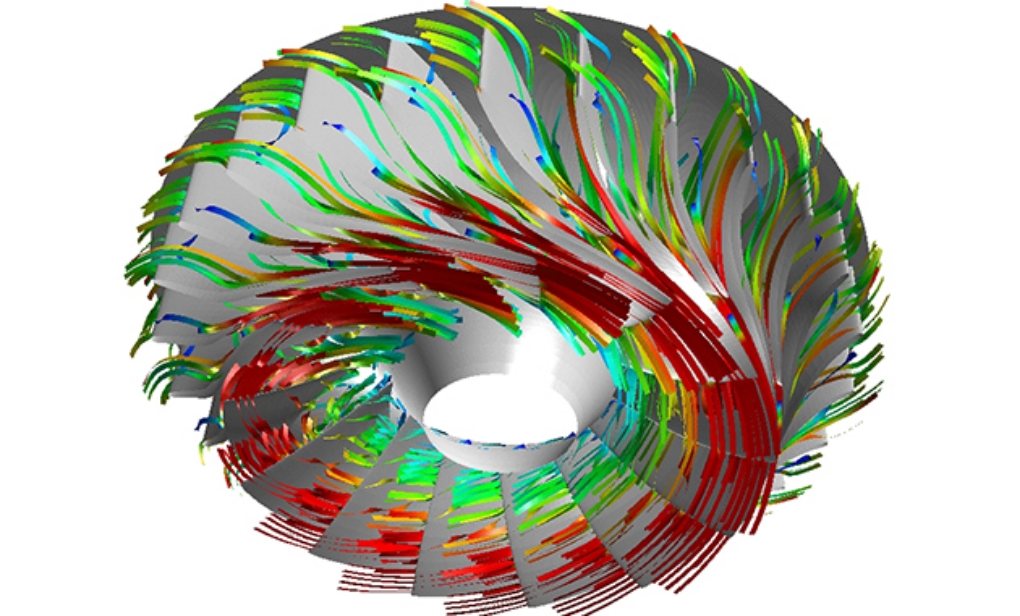

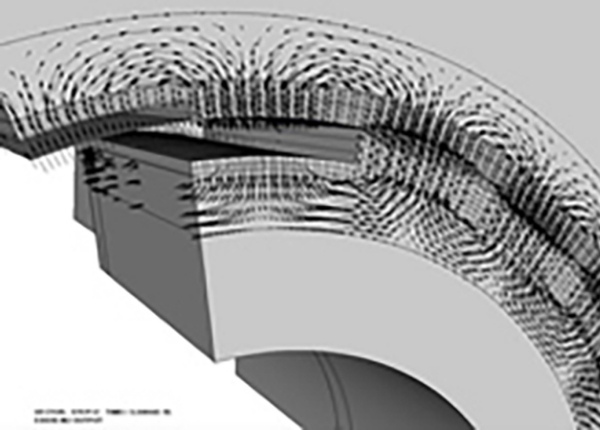

地点ごとに最適設計が行われる水力発電所。流体シミュレーション技術、流体計測技術を駆使し最適形状を探求するとともに、高信頼性運転の確立のための検証実験を行っています。発電所ごとの課題を発電所オーナーと共有し、解析と実験で解決を図っています。

水車の運転を制御する調速機。機械と電気のハイブリッド制御装置で水車の最適運転をサポートします。ほかの制御機器と連携し、安定的な電力供給の一翼を担っています。

水車と直結して駆動され電力を発生する発電機。単機出力数千kWから数十万kWの発電機の開発・設計・製作・据付・試運転を行っています。また水車駆動による発電機と水車を逆転させてポンプとして駆動する電動機の機能をあわせ持つ発電電動機や、回転速度を変化させて運転可能な可変速発電電動機の開発・設計も行っており、これらを揚水発電所に納入しています。容量の増大・効率の向上などの市場の要求に応え、また競争の激しいグローバル市場で養われた技術力を活かし、日立の発電機は進化を続けています。

日立では、各種産業に用いられるポンプ、コンプレッサ、ファンを駆動する高圧大容量同期電動機を顧客ニーズに合わせて供給し続けています。また水力用大容量縦軸同期発電電動機や産業用大容量同期電動機の技術を応用した、事業用同期調相機や、核融合電源用の電動発電機(M-Gセット)の供給やメンテナンスにも力を注いでいます。

水資源の有効利用のために、流体シミュレーションおよび実験計測技術を駆使し、水車の高効率化を図っています。また、電力系統運用の効率化・安定化に寄与する揚水発電ポンプ水車の高効率化に加え、可変速揚水発電ポンプ水車ランナの開発にも取り組んでいます。

水車の心臓部はランナ。特異な立地条件、広範囲の運用条件でも適用できるように新形状ランナを提供し続けています。複雑な3次元曲面で構成される新形状ランナの開発には、3次元CAD/CAMのデジタルエンジニアリング技術を活用しています。

揚水用発電電動機は、電力需要の少ない夜間などに電動機として水を汲み上げて大量の位置エネルギーとして上ダムに貯蔵し、電力需要の多い時間帯に発電機として電力を系統に供給することができる可逆的なエネルギー変換装置です。昨今の高速大容量化により、容量増加に伴う発電電動機の冷却特性の改善、高遠心力に対応した回転部強度、信頼性の高い高速高面圧軸受などの設計が求められます。高度な電磁界、応力、熱、流体解析技術を用いた開発・設計を行っています。

可変速揚水発電システムは、発電電動機の回転速度が変化しても、電力系統と電力を授受できる新しい揚水発電システムです。昼夜間の電力を平準化するだけでなく、回転部の持っている慣性エネルギーを利用して高速に系統と電力授受ができることから、運転中の系統周波数制御などの優れた機能を有し、系統安定度向上に寄与します。これは発電機技術とパワーエレクトロニクス技術を高度に融合したシステム製品であり、このシステムに適用される可変速発電電動機には、従来の発電電動機と異なる新しい材料、構造そして製造方法が開発、適用されています。

世界各国における新規案件はもとより、米国をはじめとする水力先進導入国におけるリパワーリングにも積極的に取り組み、水力エネルギーの有効活用に貢献しています。また、部品の調達、製造においても、海外パートナーと協調し信頼性の高い製品を提供しています。

水力発電機器、高落差揚水発電機器、水車制御装置、流体シミュレーション、水力実験所、事業用発電機、可変速発電電動機、産業用大型同期電動機、核融合電源用電動発電機、電磁界解析

日立製作所は、空冷の発電電動機として単機容量世界最大級となる525MVA/464MW発電電動機および最新鋭のデジタル制御を駆使した30MWサイリスタ始動装置を納入しています。近年、二酸化炭素を発生しないクリーンエネルギーとして水力発電を見直す機運が高まっており、神流川発電所で培った発電電動機の大容量化技術およびサイリスタ始動装置のデジタル制御技術は地球環境に貢献するものとして注目されています。

電力需要の負荷平準化や電力系統の周波数安定化に寄与する可変速揚水発電システムは、電力需要の急増時や非常時に対応するエネルギー貯蔵装置としての役割も期待されています。大容量・高速の可変速揚水発電システムを実現した小丸川発電所では、停止状態からわずか2分半で原子力発電所に匹敵する電力を供給できます。二酸化炭素排出量抑制を背景とした太陽光、風力などの再生可能エネルギーの普及により、ますます重要性を増しています。

エジプト国内の砂漠の緑化事業の中心プロジェクトであるトシカ開発は、22.5万ha(東京都の面積と同一規模)の砂漠を農地に変えて300万人を定住させるというもので、ここに総延長240㎞のかんがい水路と巨大ポンプ場が建設されました。日立製作所は、ポンプ場の機械・電気システム設計と機器納入を担当し、巨大ポンプ場建設計画の中心的役割を担いました。当部門はこの中のポンプ駆動用12MW同期電動機21台を製作、納入しています。

企業が競争力を上げるには急速に変化する事業環境に対して適した業務プロセスを構築することが重要です。この業務領域でグリーンエナジー&モビリティセクターのデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進します。例えば、営業支援ツールを導入し国内海外含めた顧客の一元管理をすることで、提案力・収益力を上げる活動を行っています。ほかにもコロナ禍によって勤務形態の変化も求められてきており、コミュニケーションツールや活用ガイドラインを展開し、快適な在宅勤務環境を提供することで、従業員のモチベーションアップひいては生産性向上に寄与しています。

この業務領域では、今後の原子力・エネルギー事業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進します。例えば、基幹業務システム(ERP※1)、プロジェクト管理やエンジニアリング支援のデジタル基盤の計画・設計・構築・導入、デジタルツインや顧客連携システムなどの構想・設計などを推進しています。さらに、生成AIやメタバースなどの最新技術の利活用についても社内外の各部門と連携して推進しています。

事業は営業、プロジェクト、設計、調達、製造、建設、品質保証、調達、企画、財務といった業務でバリューチェーンが構成され、それらの業務を実行するための各業務向けのITシステムが存在し、さらにITシステムを稼働させるITインフラが存在しています。業務が滞りなく遂行されるためにはITシステム・ITインフラの安定運用は欠かせません。この業務領域では、ITシステム・ITインフラの企画・設計・開発・運用・保守を行い、IT面で原子力事業の事業継続に貢献しています。また一方で、既存のITシステムの移行や集約、廃止などの改革活動も行い、業務の標準化による作業時間の短縮やITコストの削減に寄与します。

この業務領域で原子力・エネルギー事業における各BUおよびグループ会社全体の規則や情報セキュリティ対策を統制しています。社内の情報セキュリティ規則に準拠した運営がされているかの情報セキュリティ監査の実施や、IoT(※2)やSaaS(※3)を使ったこれからの業務の仕組みに沿ったルールづくりを行います。また、BCP(※4)訓練を企画し社内の情報セキュリティインシデントに対する対応力を鍛える役割も担っています。このような活動によって、原子力・エネルギー事業の事業継続に寄与しています。

※1 ERP:Enterprise Resource Planning

※2 Internet of Things

※3 Software as a Service

※4 Business Continuity Planning

社内ITシステム分野では、以下のようなスキルを活かすことができます。これらは業務を通してスキルアップしていきますので、今は身に付いていなくても問題ありません。一緒にスキルアップしていきましょう。

プロジェクト活動では打ち合わせが頻繁に発生し、いろいろな部署の人と関わりを持ちます。関係者の意見を聞き、相手の意図(ニーズ)に合った提案を発信することで、円滑に業務を進めることができます。

社内のニーズや課題に対して適切な解決策を出さないと望む効果は生まれません。フレームワークを活用し、因果関係の整理や課題の分類・細分化などを行うことで、効果的な施策を計画することができます。

仕事はチームで行うため全員が同じ目標を持ち、期限を守って活動しなければなりません。リスクマネジメントやスケジュール管理などを通して、チームのパフォーマンスを維持し、計画通りの成果を上げることができます。

ITシステムのアップデートなどではバックグラウンドとなるIT知識を理解することで、より早く問題点や解決策を見つけることができます。

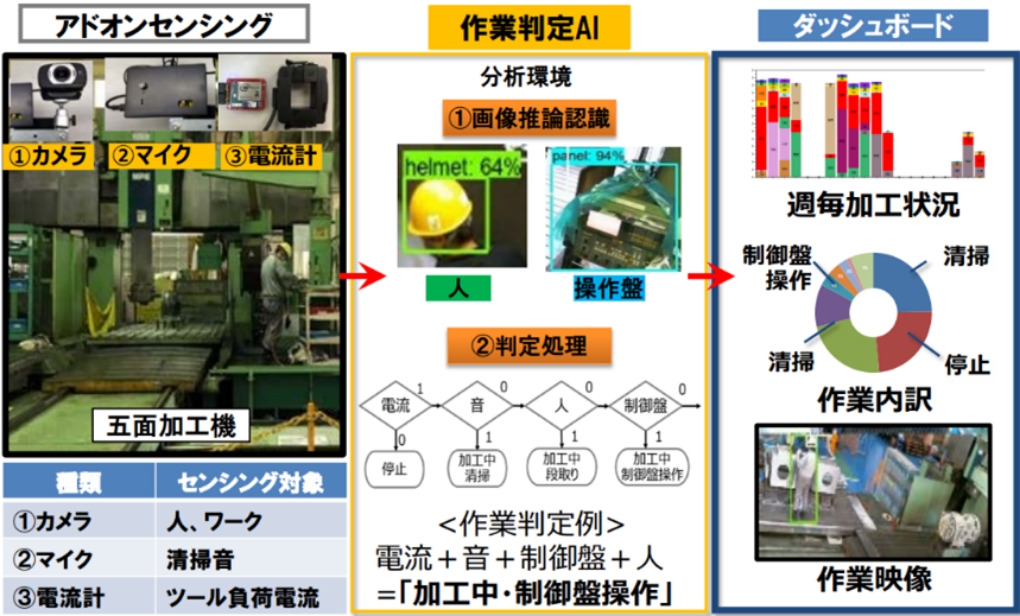

モノづくり業務において、計画より作業が遅延する課題に対して、IoTプラットフォーム「Lumada」のデータ分析環境を利用して製作業務分析を行いました。具体的には①IoTセンサの配置、②機械学習による作業分類、③統計データ分析によるクリティカルデータの抽出によって、毎週の加工状況をダッシュボードで可視化しました。これによって機械が稼働していない無駄時間を削減し、生産リードタイムの短縮に寄与しました。

他にも、図書、図面・CADデータやさまざまな属性情報などの設計データ、原子力発電プラントの構造物を3次元レーザースキャナーで計測した点群データなど多様な形式のデジタルデータを統合・集約し、設計業務に活用するN-DAC(Nuclear Digitalized Asset Center)活動を推進しています。設計〜現場まで一気通貫でデータを見える化・活用できるようにすることで設計業務の生産性向上、働き方改革の推進を図ります。さらに予防保全や廃炉までを視野に入れてデジタル化を推進し、原子力業務全体の高度化を目指しています。

日立グループ全社で利用しているMicrosoft365のアプリケーション開発環境を活用して、工認図書や工事案件の進捗状況を可視化する動態管理ツールを開発し、プロジェクト管理業務の効率化に寄与しています。また、Microsoft365のプロファイル写真を活用したメール宛先確認ツールを開発し、メール誤送信事故を大幅に低減することで、情報セキュリティ事故防止に寄与しています。さらに、日立グループ全体施策であるパスワード付きZIPファイル添付メール(通称PPAP※2)の利用廃止に向けたツール機能拡張も推進しています。

加えて、出社が必要な紙ベースでの押印・署名業務に対して、クラウドサービスおよび社内回覧システムを活用することでペーパレスによるコスト削減および在宅で承認作業を可能にし、柔軟な働き方の実現に寄与しています。

※2 PPAP:Password付きZIPファイルを送ります、Passwordを送ります、Angoka(暗号化) Protocol(プロトコル)

高品質の製品を迅速かつ低コストで製作するための生産設備開発や製造ツール開発を行っています。IoT技術を活用した生産設備の自家開発(メカトロ、電気・制御設計)、CAD、CAM技術を取り入れた、生産業務の効率向上を図っています。また、「モノづくり」には継続的な生産性向上と低コスト化が必要です。現状の作業を分析し、効率的なプロセスにするIE(Industry Engineering)を活用し、生産業務プロセスの改革にも取り組んでいます。グローバル環境で競えるGX(Green Transformation)およびDX(Digital Transformation)実現に向けた活動を行っています。

工場では生産により発生するCO2削減に向けて、省エネルギー設備・再生可能エネルギー設備の導入やエネルギーマネジメントシステムの活用等のグリーン化を計画し、2030年のカーボンニュートラルの実現をめざして推進しています。また、生産で発生するプラスチック等の廃棄物は、原材料や燃料として有効利用することで、埋立ゼロをめざしており、持続可能な資源循環および脱炭素社会の実現に向けて活動しています。

高い信頼性が要求される社会基盤である電力設備の生産には、生産工場の基盤設備(電気、水、通信など)や加工・運搬設備(工作機械、プレス、クレーンなど)が常に高精度かつ正常に稼働することが不可欠です。私たちは、それら生産工場の基幹設備の開発・導入、管理・保全を万全な体制で実施しつつ、時代の潮流に合わせたグリーン化・デジタル化への対応により、環境価値とレジリエンスの向上をめざし活動しています。