The Reality of DX/GX Vol.3

2023年1月 日経 xTECH Special掲載

日本は2030年度にCO2を含む温暖化ガスの排出量を2013年度の46%に削減するという目標を掲げる。向かう先は2050年のカーボンニュートラル実現。投資家や消費者の関心も高まる中、政府は実現へのロードマップを示した。そこでは、14種類の産業分野において高水準の成長が必要とされ、各産業に求められる取り組みを解説している。自社の脱炭素化は粛々と進めるとしても、社会規模の脱炭素化は個社の努力だけでは実現できない。だからこそエコシステムの形成、各社の協創が必須だが、それは可能なのか。

日経BP総合研究所 フェロー

桔梗原 富夫

2020年10月、日本政府は世界に対し2050年までにカーボンニュートラルをめざすことを宣言しました。既に2年余りが経過。風力発電や太陽光発電は、災害が多く自然条件が安定しない日本では大きな投資が必要になり、コスト高の問題も指摘されるなど、道のりは決して平坦ではありません。しかし「グリーン成長戦略」を紐解くと、決して無謀な取り組みではないことも見えてきます。社会全体での連携が、今後の成否の鍵を握っています。

日本は、2050年にカーボンニュートラルを実現すると宣言。2030年度には温暖化ガスの排出量を2013年度の46%に削減するという目標も掲げた。達成に向けて、温暖化ガスを大量に排出する化石燃料を主体とするエネルギーから、カーボンフリーな再生可能エネルギーへの転換が急がれる。

経済産業省の「令和2年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書2021)」によれば、日本のCO2排出量は年間約11.1億トンほどだ(2018年時点)。その中で約4.3億トンと最も大きな割合を占めるのが「エネルギー転換」であり、その9割を電力部門、つまり発電事業が占めている。カーボンニュートラルの実現には、化石燃料による発電から再生可能エネルギーによる発電への転換が必要となる。

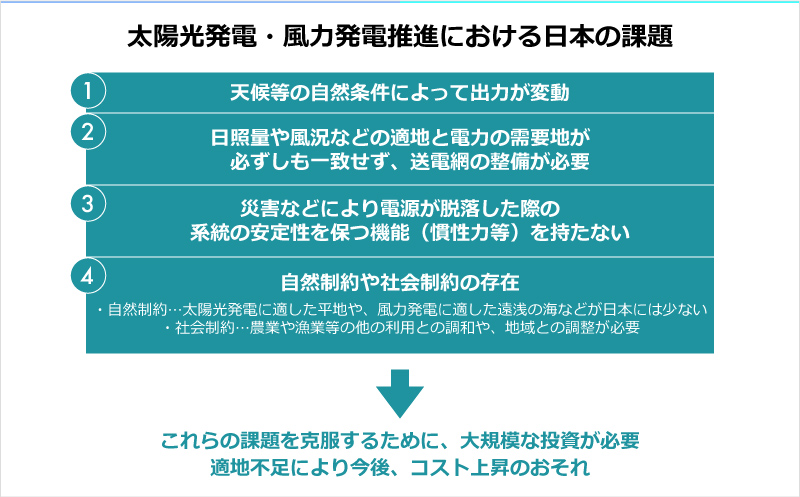

再生可能エネルギーによる発電では、風力発電や太陽光発電などが広く知られる。しかし、どちらも発電能力が限定的なうえに安定供給が難しい。太陽光発電は昼間しか稼働できず、天候によって発電量が左右される。風力発電は風が吹かなければ発電できない。災害が多く自然条件が安定しない日本では大きな投資が必要になり、コスト高になる可能性が危惧されている。

太陽光発電と風力発電を推進する上で、日本は複数の課題を抱える

出典:「第3節 2050年カーボンニュートラルに向けた我が国の課題と取組 (1)電力部門の現状」

(「令和2年度エネルギーに関する年次報告」(エネルギー白書2021)HTML版」所収)の内容を基に作成

再生可能エネルギーには風力や太陽光以外にも様々な種類がある。それらの活用も視野に入れ、より効率が高く安定的な再生可能エネルギーの活用を模索していく必要がある。そのためには、新たな技術開発や大規模な投資が必要だ。

機関投資家は早い段階から企業のESG対応に強い関心を寄せてきた。特に、大きな資産を長期で運用する年金基金や保険会社などを中心に、企業のサステナビリティ経営への評価を重視するようになっている。

例えば、国内最大規模の機関投資家である年金積立金管理運用行政法人(GPIF)も「国連責任投資原則(PRI)」に2015年に署名した。同原則には、「投資分析と意思決定のプロセスにESGの視点を組み入れる」「株式の所有方針と所有慣習にESGの視点を組み入れる」など、投資家の行動規範として6つの原則が規定されている。カーボンニュートラルへの取り組みは、その重要な柱の1つだ。

こうした投資家の動きは、行政にも大きな影響を与えている。2021年6月に改訂された金融庁の「コーポレートガバナンス・コード」は、東京証券取引所のプライム市場の上場企業に対して、気候関連情報の開示内容の充実を求めている。その枠組みとして「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD:Take Force on Climate-related Financial Disclosures)」が提言されており、プライム市場の上場企業には同タスクフォースかそれと同等の枠組みにもとづく情報開示が求められている。

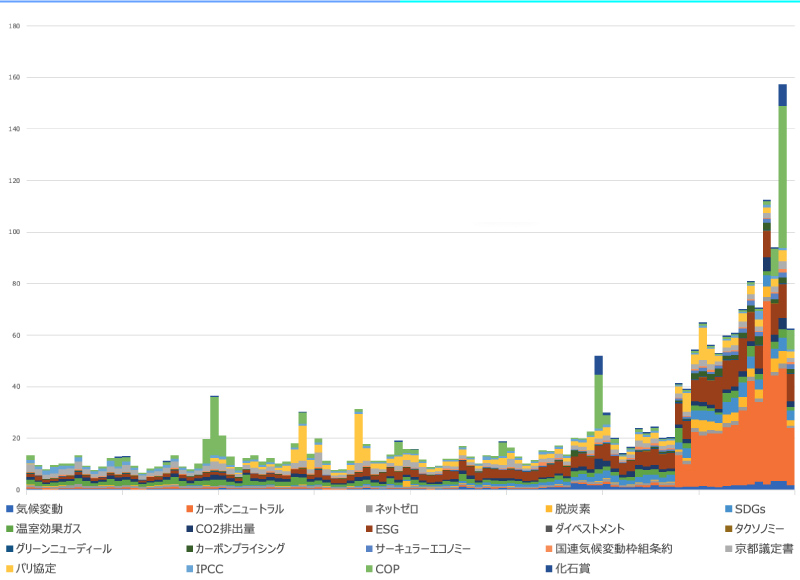

投資家だけではない。資源エネルギー庁によれば、国民の関心も高まっている。特に2020年の後半ごろから、カーボンニュートラルやESG、温暖化ガスなどに対する関心が急激に増えた。

気候変動関連に関する検索人数の推移。ここ数年基本的には横ばいだったが、2020年後半から爆発的に増加している

出典:「第2節 脱炭素実現に向けた日本の対応 (1)電力部門の現状」

(「令和2年度エネルギーに関する年次報告」(エネルギー白書2021)HTML版」所収)

こうした関心の高まりは、企業の取り組みをさらに後押しする効果をもたらす。企業努力が消費者にも理解されるようになり、企業イメージや市場競争力の向上につながるからだ。しかし逆に言えば、脱炭素経営に積極的でない企業は、消費者からの厳しい評価にさらされることにもつながる。

カーボンニュートラルへの取り組みを本格的に進める企業が増えているのはこうした状況からだ。しかし、実際の現場では何から着手すべきか分からず、困惑する状況であることもまた事実だ。

悩みを抱える企業にとって指針となるのが、2021年に内閣官房や経産省他10の省庁が連名で発表した「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略(グリーン成長戦略)」だ。

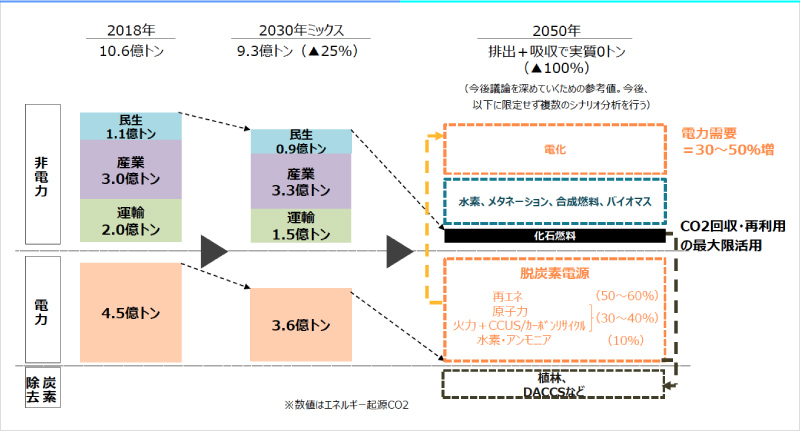

この戦略が大前提としているのは、電力部門の脱炭素化だ。冒頭で述べたように、温暖化ガスの最大の発生源は電力事業にある。発電のプロセスに再生可能エネルギーを最大限に導入するため、洋上風力産業や蓄電池産業、次世代型太陽光産業、地熱産業を成長産業として育成していくとグリーン成長戦略は述べている。また、現在の主力である火力発電では、CO2を回収するカーボンサイクルなどの技術開発を進める。

各企業は、使用エネルギーの電化と省エネ化を積極的に進める。その結果、電力事業の脱炭素化が進めば進むほど、産業全体の脱炭素化が進むスキームが出来上がる。

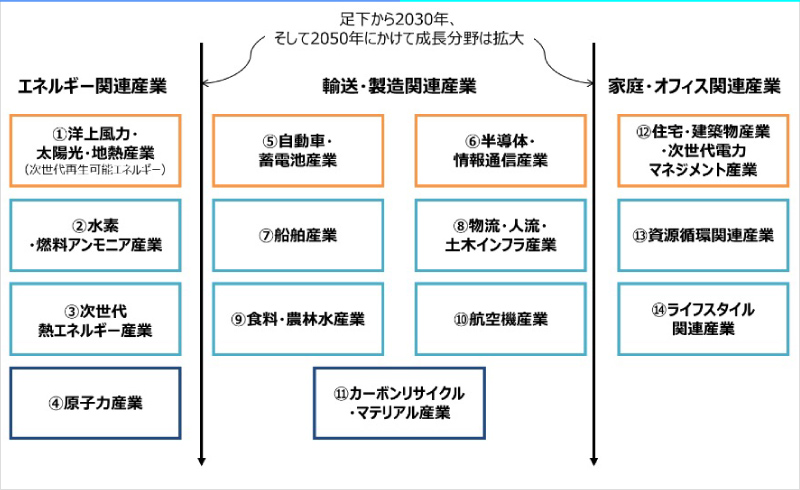

産業部門では、水素還元製鉄などの製造プロセスの変革やマテリアル産業の成長を促進し、運輸部門では電化を推進しつつ、バイオ燃料や水素燃料に切り替えていく。業務・家庭部門では、住宅・建築物のネット・ゼロ・エネルギー化や電化、水素化、蓄電池活用が期待される。こうしたニーズを踏まえると、水素産業、自動車・蓄電池産業、運輸関連産業、住宅・建築物関連産業などを育成していく必要がある。

既にお気づきのように、脱炭素の取り組みは、企業に努力や投資を強いるだけのものではない。新たな産業やビジネスの機会を大いに創出する可能性がある。グリーン成長戦略では、カーボンニュートラルの実現に向けて高い成長が期待される、14種類の事業分野について言及している。

カーボンニュートラルの実現に向けて高い成長が期待される14の産業分野

出典:内閣官房成長戦略会議(第6回)配布資料「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」

また同時に、カーボンニュートラルへの具体的な見通しとロードマップを明らかにし、民間企業をサポートする実に2兆円規模の投資と、環境づくりを進める方針が詳細に示されている。

2050年のカーボンニュートラルに向けたロードマップ

出典:内閣官房成長戦略会議(第6回)配布資料「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」

グリーン成長戦略はこのロードマップに基づき、洋上風力産業、燃料アンモニア産業、水素産業、原子力産業、自動車・蓄電池産業、半導体・情報通信産業など、14種類の産業ごとに「成長戦略『工程表』」を提示している。

カーボンニュートラルのような大きな社会課題の解決は、個社の努力だけでは限界がある。競争領域と協調領域を分け、競争領域では互いに切磋琢磨するものの、協調領域ではお互いに協力し合い、巨大なエコシステムを形成して社会全体の効率化や価値の向上を図る必要がある。先進的な取り組み事例やノウハウを積極的に共有し、社会全体で目標の実現を加速すべきだ。

日立製作所の大みか事業所は、デジタルトランスフォーメーション(DX)によって脱炭素経営を進め、成果を上げている。2020年1月、世界経済フォーラム(WEF)の「Lighthouse」に日本で初めて選出された。「Lighthouse」とは、第4次産業革命をリードする先進的な工場を国際的に認定するものだ。

脱炭素成功モデルの確立に向けても、取り組みは着実に進んでいる。成果を産業全体で活用可能にするため、体系化と展開を視野に入れる。めざすは、産官学金連携によるエコシステムの形成だ。次回「Vol.3 実践編」では、その深層に迫る。

下記のフォームからお問い合わせください。

日経BP総合研究所監修による市場動向、調査結果を基に、社会や企業の現状を解く<戦略編>、

およびそれをベースに、実際のDX/GX事例を紹介、検証する<実践編>の2部構成。