The Reality of DX/GX Vol.1

2022年10月 日経 xTECH Special掲載

海外に比べて日本のデジタルトランスフォーメーション(DX)が進んでいないことは、数々の調査結果を見ても明らかになっている。後れを取り戻すためには結局、何が必要か? 本記事では、日本企業が置かれている今日のビジネス環境を整理し、DXが進まない原因と課題について、様々な調査データから考察する。

日経BP総合研究所 フェロー

桔梗原 富夫

経済産業省「DXレポート」の他、複数の調査から明示されたのは、日本企業においては「全社戦略」によるDXが進んでおらず、ここが米国企業との大きな差になっているということです。ボトムアップによる改善が昔からの日本企業の強みであっただけに、この変革には痛みを伴います。だからこそ経営トップの覚悟が今、問われています。現状の業界構造や成功体験に甘んじることを捨て、具体的な行動指針を打ち出し浸透させ、大規模な投資を実行する。経営層には大きな判断が迫られています。後から振り返ったとき、今が大きな分かれ道だったと言われるかもしれません。

あらゆる商品やサービスにデジタルが導入され、ビジネスのルールが急速に変化している。例えば、音楽やエンタテインメントの流通はパッケージ販売からストリーミング配信、サブスクリプションに変わった。シェアリングエコノミー、キャッシュレス決済などが進展する中でコロナ禍となり、リモートワークも当たり前になった。販売業や飲食・接客業では、非接触化と人手不足に対応する様々なスマホアプリも出現。「良いサービス」の概念も大きく変わった。

このように「ゲームチェンジ」が多発・加速するビジネス環境では、商品やサービスが陳腐化するスピードも速い。新たなビジネスモデルの創出と、人材やテクノロジーへの継続的な投資が、企業の命運を左右し始めている。市場の変化を素早くキャッチし、常にビジネスを磨き続けなければ、あっという間に取り残されてしまうだろう。

「日本企業は、このような変革が苦手だ」と指摘するのは、米スタンフォード大学経営大学院教授のチャールズ・オライリー氏だ。著書「両利きの経営」の中で、「日本企業は『改善』が得意。既存ビジネスを深めていく『知の深化』には長けているが、『知の探索』が弱い」と述べており、「知の探索」とは、市場ニーズの変化に合わせて新しい商品やサービスを創出していく力のことである。両立があってはじめて生き残り、成長につながるという理論である。

オライリー氏の指摘は、調査結果からも明らかだ。日本情報システム・ユーザー協会(JUAS)が発表した「企業IT動向調査報告書2021」によれば、日本企業の3〜4割がDXの必要性を理解している。しかし、「サービスの創造・革新に向けた取り組みを進めている」企業は約1割しかない。つまり日本企業の9割は、DX推進と言いつつ「既存ビジネスの効率化」、まさに「改善」に終始しているわけだ。

しかし、先にも述べたように「ゲームチェンジ」が加速するビジネス環境において、ビジネスモデルの陳腐化は速い。今の日本企業に求められているのは「既存ビジネスの効率化」ではなく、オライリー氏がいう「知の探索」だ。既存ビジネスの先にある新たな商品やサービスを見出し、デジタル技術によって実現していくDXである。

日本企業にとって、DXは本当に苦手なのだろうか。その1つのヒントを、情報処理推進機構(IPA)の『DX白書2021』に見出せる。DXの取り組みを、日米で比較したデータだ。

「全社戦略に基づき、全社的にDXに取り組んでいる」と回答した日本企業は21.7%、米国企業は36.6%だった。また「全社戦略に基づき、一部の部門においてDXに取り組んでいる」でも、日本企業は23.6%、米国企業は35.0%と大きな差が見られた。

日米企業におけるDXへの取り組み状況

出典:独立行政法人情報処理推進機構(IPA)『DX白書2021』

ここに共通するキーワードは、「全社戦略」だ。つまり、全社戦略に基づく全社的なDXの取り組みが成されていない。

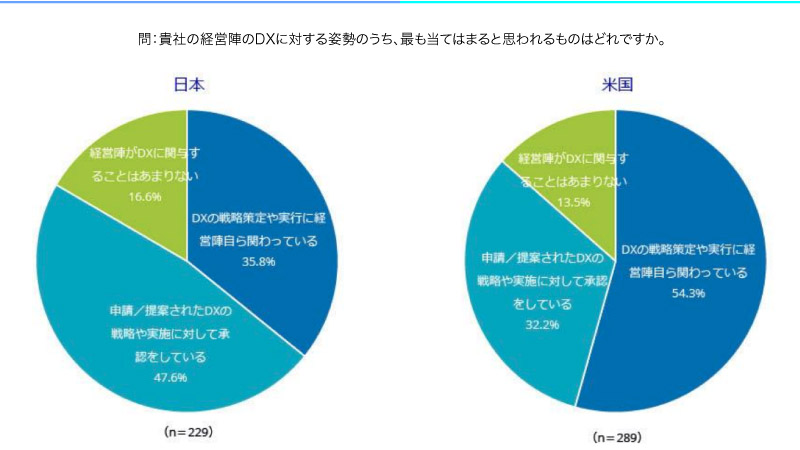

別のデータもある。電子情報技術産業協会(JEITA)が2021年に発表した『2020年日米企業のDXに関する調査』だ。ここでは、DXの取り組みへの経営層の関与を日米で比較している。

日米企業における、DXへの経営層の関与状況

出典:一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)「2020年日米企業のDXに関する調査」

「DXの戦略策定や実行に経営陣が自ら関わっている」と回答した日本企業は全体の35.8%だが、米国企業は54.3%と半数を超えている。その一方で、「申請/提案されたDXの戦略や実施に対して承認をしている」と答えた日本企業は47.6%と半数近いのに対し、米国企業は32.2%と少ない。

つまり、多くの日本企業の経営陣は、下から上がってきたDX施策を承認していることが多く、全社的なDXをリードできていない。DXはビジネスモデルや事業ポートフォリオの変革を伴うため、経営トップが全社的な視野で計画していかなければ、大きな効果は期待できない。また、変化を望まない現場の抵抗も想定される。やはり経営トップがその取り組みをしっかりとサポートし、DXが全社の方針であることを確実に示す必要がある。

確かにこれは、ボトムアップによる改善を強みとしてきた多くの日本企業にとって、真逆のアプローチのように見える。しかし、DXが世界中で始まっている以上、逆戻りはない。日本企業の経営トップにはマインドを切り替え、トップの決断によってDXを推進することが求められている。

別の要因として、日本特有のビジネス環境の影響も指摘されている。経済産業省の「DXレポート2.1」によれば、日本には個社が単独でDXを進めづらい業界構造があるという。「ユーザー企業とベンダー企業の相互依存関係」だ。

現在の日本には、ユーザー企業とITベンダー企業の間に「相互依存関係がある」と同レポートは指摘している。ユーザー企業は「コストの削減」を、ITベンダー企業は「低リスク・長期安定ビジネスの享受」という形で、互いに短期的な利益を得ているもたれ合いの構造があり、「低位安定」の関係に固定されているという。

しかし、めざすべきデジタル社会とそれを構成する企業の姿には、ユーザーやITベンダーといった区別はない。現在の業界構造に甘んじていては、「日本企業はデジタル時代に必要な能力を獲得できず、グローバルな競争を勝ち抜くことがますます困難になる」と同レポートは述べている。従来のような「ITベンダー任せ」では不十分。自分のビジネスを最も理解しているユーザー企業自身が、自分ごととしてDXを主導し、ITベンダーと協創していかなければDXの成功はない。

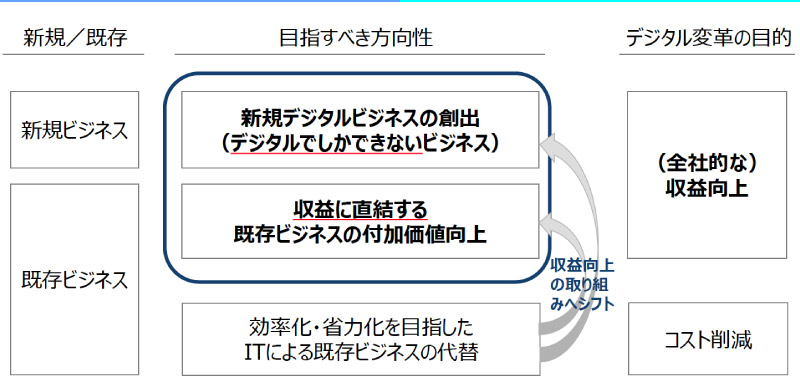

DXを成功させるには、「既存ビジネスの効率化・省力化」ではなく「新規デジタルビジネス(デジタルでしかできないビジネス)の創出」や「収益に直結する既存ビジネスの付加価値向上」をめざす必要があると、経済産業省の「DXレポート2.2」は述べている。

日本企業のDXがめざすべきは「新規デジタルビジネスの創出」と「収益に直結する既存ビジネスの付加価値向上」、この2つの方向性だ

出典:経済産業省「DXレポート2.2」

そのためには、やはり経営陣がDXの目標とアクションを明確化し、「行動指針」として組織に浸透させなければならない。DX投資の8割が「既存ビジネスの維持・運営」に充てられている日本企業の現状を早く見直し、「新たな稼ぎ方」や「新たなサービス」への投資に切り替えていく必要がある。それを決断できるのは、経営トップだけだ。

日本企業のDXには、方向転換が求められている。改めてDX推進に対し投入される経営資源が、企業成長に反映されていない現状が浮き彫りになった。「全社戦略」「経営トップのマインド変革」「新たな稼ぎ方やサービスの創出」など、いくつかのキーワードも見えてきている。その中で、DXを活用して自社を強化するとともに、様々な企業のDX推進を支援するために、実に1兆円規模のDX投資を行った日本企業がある。「Vol.1 実践編」では、その具体事例に迫る。

下記のフォームからお問い合わせください。

日経BP総合研究所監修による市場動向、調査結果を基に、社会や企業の現状を解く<戦略編>、

およびそれをベースに、実際のDX/GX事例を紹介、検証する<実践編>の2部構成。