変化のはじまり拡大を続ける都市と地方の格差

地方と都市では、個人の生活の利便性や自治体の財政状況の差が拡大してしまっており、リモートワーク環境の整備やふるさと納税など、地域格差の解消をめざしたさまざまな施策が進んでいる。こうしたトップダウンの改革の一方で、進学・就職のために都市部へ移る人々は依然として大多数を占め、地方の人口減少と、都市部の人口集中は続いている。

「やり代」に溢れた地方への人材流出

-

現在の価値観新しいことは「都市部」に集まる

将来の価値観新しいことは「地方」で始まる

高齢化と人口減少が課題の地方では、空き家や遊休資産の引き取り手を募るため、移住者に対する生活や起業の支援を手厚くしていく。すでに複雑なルールや環境を背負う都市部と比較して、地方は新しいことを始めるのに適した場所として考えられるようになる。

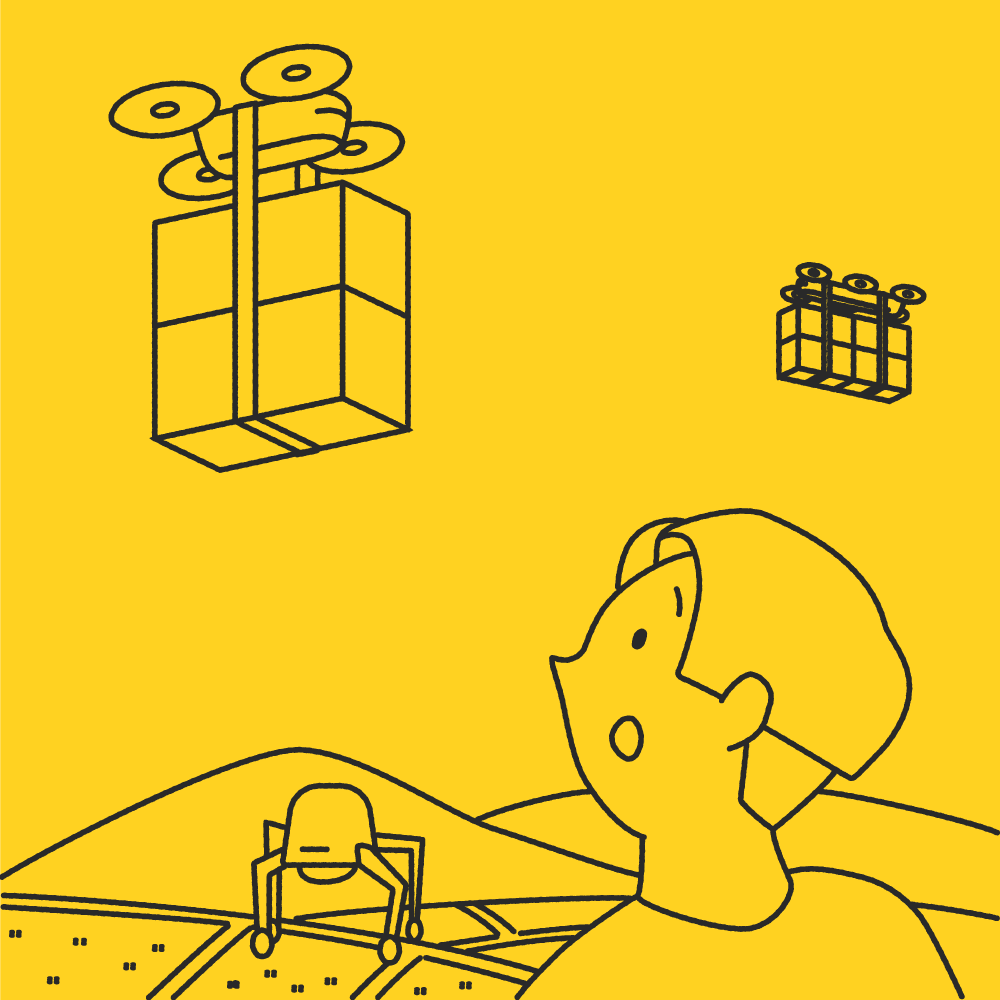

都市部に住まい漠然とした社会課題に立ち向かうことに疲弊してしまった人々は、地方のシンプルな経済システムや、手触り感のある課題を「やり代」と捉えて、地方へ移住していく。都市部から人・モノ・文化が流入することでその「地方らしさ」が薄まるのではないか、という懸念が生まれ始めるとともに、地域が移住者への要望をはっきりと示すことが重要になる。

チャレンジのための地方移住は当たり前になり、地域間で移住者獲得競争が激化する。各地域は、単なる地域活性化ではなく、地域のリソースを有効活用して社会や経済の持続に取り組んでくれる人を獲得しようと、自分たちが発信するメッセージを工夫していく。

都市部とは違って、社会基盤となるインフラ開発までも新規ビジネスとして起こせることが地方の魅力となり、移住者は各地域特有のマイクロインフラを生み出していく。彼らは、その進捗や適切さをチェックできる指標やツールを利用することで、携わった地域が確実に良くなっているという実感を得る。地方で生まれた子どもが、成長とともに新たな創造を求めて別の地方へ移住していく一方で、都市部では効率的な消費を優先する人だけが住み続けるようになる。

「地方から選ばれる」ための都市の消費スタイル

-

現在の価値観「地方」は、「都市部」からの補填によって活性化させるもの

将来の価値観「地方」と「都市部」は、運命共同体として

ともに活性化していくもの

人口減少に直面する地方では、地域商社が地域特有の資源を使って外貨獲得をめざすために、商品を安定して取引できる「ちょうどいいマーケット」を探す。一方、都市の周縁は人口密度が低下して、買い物難民や孤立の問題が大きくなる。

地域商社はそのような課題を抱えた都市周縁の中に「ちょうどいいマーケット」を見つけて、パートナー協定を結び課題解決を進めながら外貨を獲得していく。地域商社の施策によって、都市周縁部では地方の特産品や地域通貨が流通していき、両者の間に共同体意識が醸成される。

都市近郊では人口減少がさらに進み、地方商社の介入が活性化の鍵になる。しかし地方事業者としては、小規模な供給能力には限界があり、都市近郊への事業展開は限られてしまう。

都市近郊の住民は、自分たちの場所に地方事業者を引き寄せようと、他地域との競争を始める。例えば、新鮮な魚の供給を望む地域の人々は、おのおのの家計の共有によって魚の需要に関する統計データを作成し、それを外部に公開することで、漁港のある地域から鮮魚販売の事業者を呼び込もうとしていく。一方で、コミュニティで連携し、そのような情報共有が行えない場合は事業者を呼び込めず、同じような都市近郊エリアでも生活環境に格差が生まれていく。