変化のはじまりモノの消費に伴うデータの価値向上

モノの流通に関するデジタル技術の発展により、モノには生産されて以降のあらゆるデータを付帯させることが可能になり、希少性の高いモノの売買では既にデータ確認が必要不可欠になっている。データの価値が高まることで、消費者はモノ自体の使用価値よりも、データから見える背景やストーリーに対して、買い物を通して関与できることに価値を置くようになりつつある。

デジタルで進む資産の共同所有

-

現在の価値観資産の運用は個人で決定するもの

将来の価値観資産の運用はコミュニティで決定するもの

NFTが普及することで、文化財や嗜好品の所有権が分割販売され、複数の人や組織による所有が一般化する。あらゆる層の人がアートや別荘などを購入したり、ブランド品を身に着けることが可能となり、本来十分な経済力を持っていない若者も豪華な非日常的体験を楽しんだり、将来を意識して資産形成することが身近になる。

一方、所有権の購入額に応じて発言権が与えられる状況で、所有者が頻繁に入れ替わってしまうと、その管理のための合意形成も難しくなってしまうことから、個人の判断で所有権を簡単に売買することは徐々に規制されていく。

各国政府や自治体がNFTを利用して、それまでは管理が難しかった公共施設の所有権の分割販売も進める。取引には条件があり、地元民が優先的に購入できることや、販売後も地域コミュニティが関わるなどのルールが設定される。

過疎地域を中心に公共施設や地元のアーティスト作品の所有権をNFT経由で販売し、人々はそうした公共財の「所有権」を持つことが地域への愛を示すことにつながると考え始める。そして所有グループ内では、運用方法について現状の価値をそのまま守るのか、さらに利益拡大をめざすのかといった意見の衝突が生まれる。公共性の担保という側面から、たとえ資金が増えるとしても、共同所有の範囲を拡げることが正しいのかどうか、議論されていく。

企業による消費者の選別

-

現在の価値観消費者が企業を選ぶ

将来の価値観企業が消費者を選ぶ

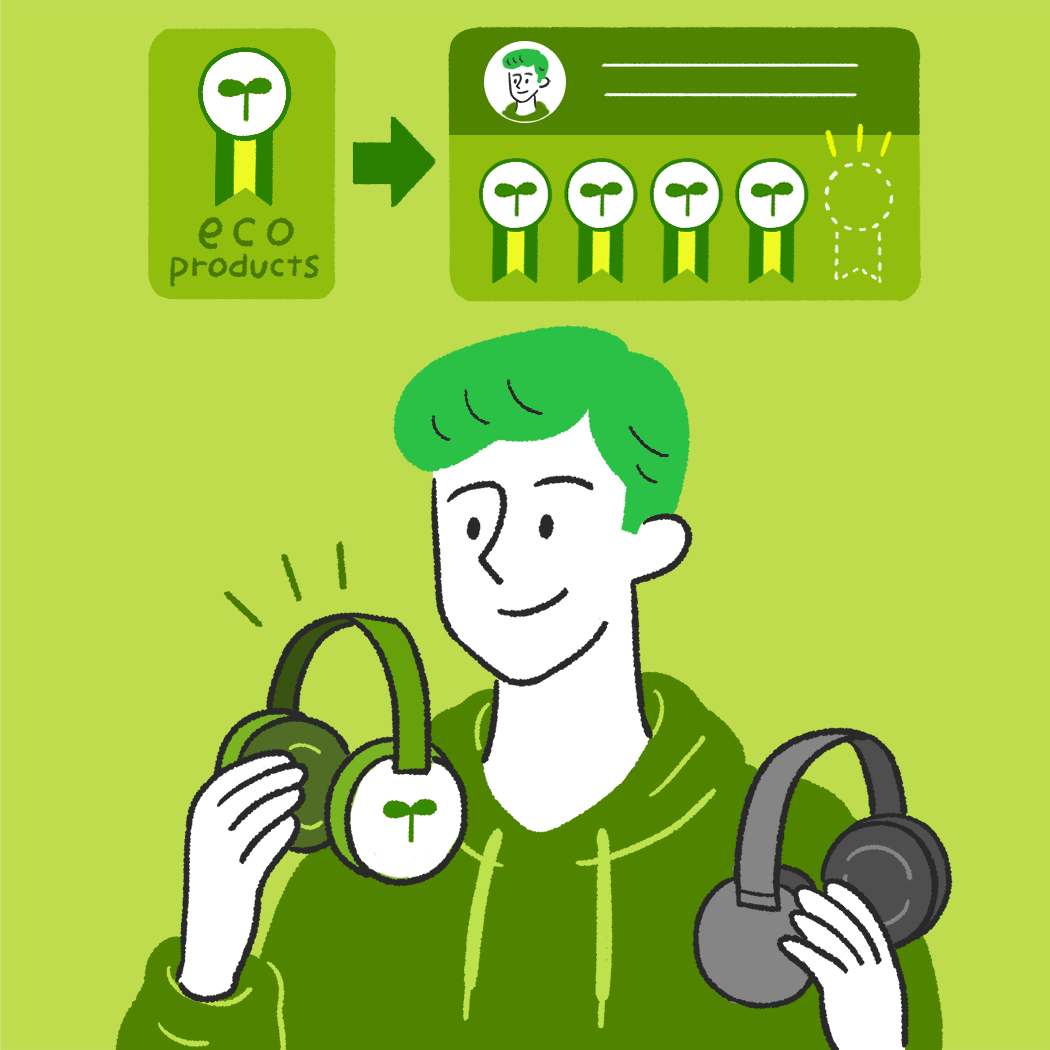

デジタル・プロダクト・パスポート(DPP)により、商品の生産過程や流通過程の蓄積データは、それを購入した生活者の購買履歴へ蓄積される。このデータは電子決済や家計簿アプリケーションなどの活用で、過去にどのような商品を購入してきたかが分析され、生活者を定量評価できるようになっている。

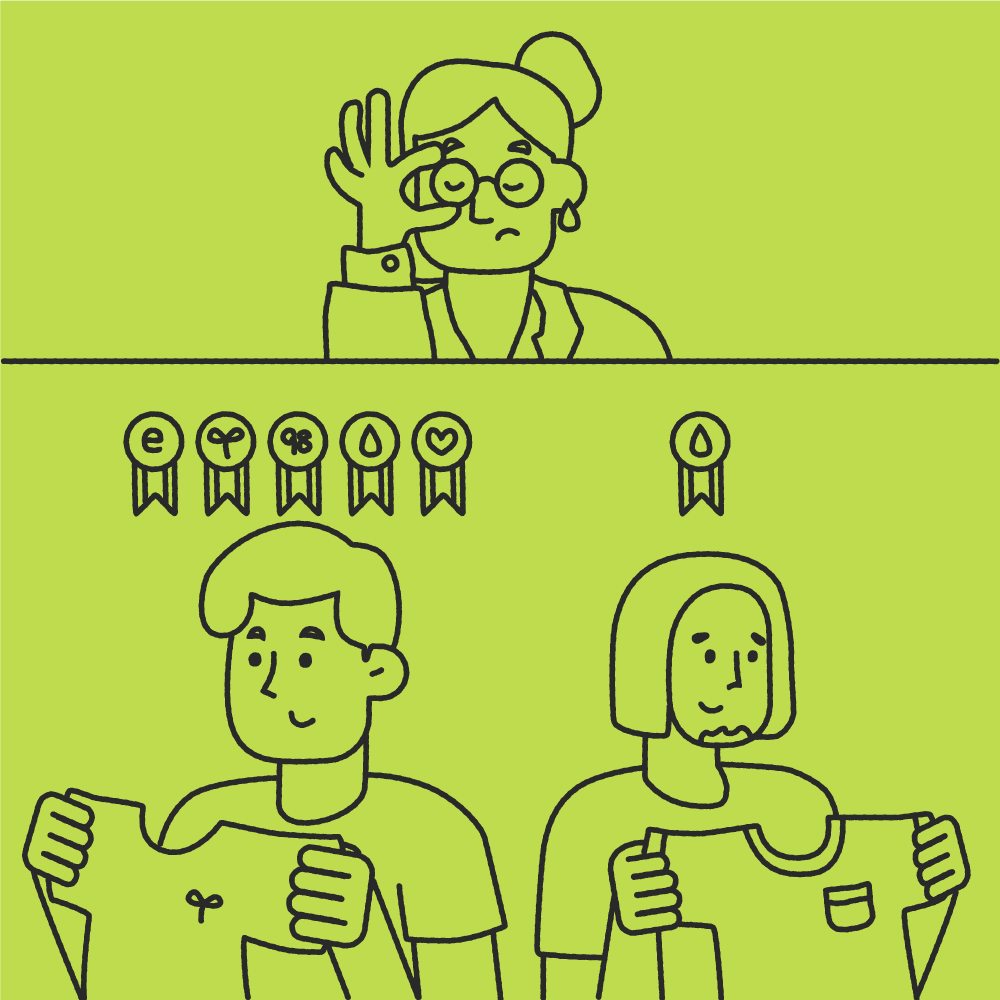

このような仕組みを通して、生活者は環境保護や人道的取引、地域活性化に対する自分の態度を把握。そして、周囲に自分のライフスタンスを表明したい人は、今後その価値観に沿って商品やサービスを選択しようと考えるようになる。また企業はこうした生活者を、自社のポリシーに共感してくれるロイヤルカスタマーとして評価して、彼らに自社製品を積極的にアピールする。

社会に対する問題意識の高い企業は、自社にふさわしいユーザー像を定量的に定義し、それに見合う消費の習慣を持つ人々を優遇し始める。また商品の購入条件を設定するようになり、選ばれた人しか買えないものを流通させることでブランドイメージを作り上げていく。

一部の人々の中では、特定のハイブランド品に見合った評価を得るために、必要以上に商品を購入し、購入条件を満たそうとする「消費履歴のロンダリング」が行われていく。その反発で、利用者の選定や、購入条件の提示がない製品やサービスを敢えて選ぶ人々も現れ、消費者の中で階層化や分断が進んでしまう。