変化のはじまりモノや人手不足による安定供給の崩壊

温暖化や天災による食料生産の低迷や、物流業界に代表される深刻な人手不足が、さまざまなモノやサービスの従来的な安定供給を悪化させている。人々はAI・ロボティクスなど新たな技術で変化に対応しようとするが、変化をこれまでと違った尺度で測ることで受け入れようとする人も現れる。

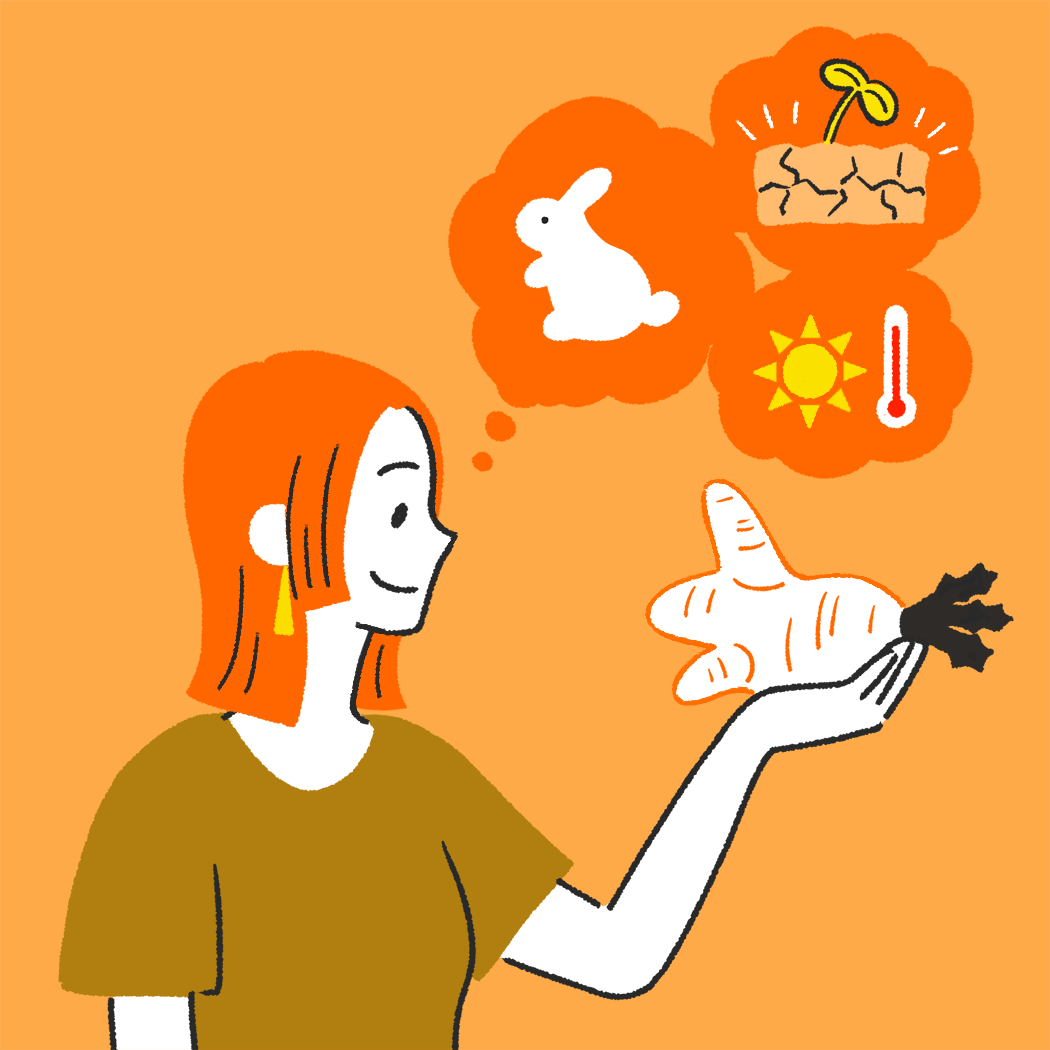

自然への同調と代替品を認めた生活様式

-

現在の価値観季節に関係なく1年中ほしいものを消費

将来の価値観自然に同調し、足りないものは代替品で補う消費

環境規制の強化により、商品の調達や、生産、保管での環境への影響が開示されるようになる。小売店では環境負荷の高い商品を売ることが避けられ、店頭では環境負荷に関する情報が積極的に開示される。しかし、生活者にとって大量かつ複雑なデータの読み解きは難しく、情報を咀嚼するためにAIを活用し、AIのアドバイスを参考にして商品を選択するようになる。

生活者はデータ開示の少ない状態で旬の季節から外れた商品が販売されていると、その供給プロセスや管理方法に不信感を抱き、不買行動へつながるケースも生まれる。いつでも同じものが買えることよりも、生産・流通経緯に関する情報に納得できるかが商品選択のポイントになる。

旬ではない食材の価格は高騰し、手に入らないことが日常となる。生活者が手に入りにくい材料を避けて、代替食品を選択することは当たり前になっていく。ただし、複数の原材料から加工した代替食品を盲目的に受け入れるのではなく、食感が似ている食材を探したり、別の食材でも調理できる柔軟なレシピを考えたりと、アイデアで不便を補っていく。

バリューチェーン全体のプロセスや背景を知ることで、見た目が不揃いな食材を「環境変化に耐えられる力強さ」や「過酷な状況で生き残った縁起の良さ」といった観点で評価するようになる。これまでは環境対策のためだと消極的に選ばれていた食材も、前向きに買われるようになる。

働き手への共感による「質」に寛容な社会

-

現在の価値観迅速で均一なサービスが当たり前

将来の価値観働き手に共感し不確実なサービスも受け入れられる

労働力不足により、商品のスピード配送やコンビニの24時間営業が困難に。一部ではAIやロボティクスを駆使したサービスの無人化を進めるが、収益性の低い分野では発展が遅れてしまう。人手不足が顕著な地域では、価値が十分に提供できないサービスが改善されず放置されたままになるなど、人々はこれまでの生活に支障をきたすようになる。

このような中で、従来の過剰な便利さに気づき、現在の不安定なサービスに理解を示すなど、寛容な消費者が増えていく。また、働き手の気持ちに共感し、負担軽減のためピークタイムや繁忙期を避けて利用するといった行動も生まれる。

人手不足の問題から労働規制は柔軟になり、高度な人材マッチングシステムや強化された身体補助機器の助けもあって、高齢者や認知症の人々までが重要な労働力になる。しかし、主力となった高齢スタッフの健康状態を理由に、店舗の運営状況やサービスの品質が日々バラつくことが当たり前になっていく。

人々はそういった高齢者主体のサービスの利用を通して、他者の働く喜びに貢献できることが、サービスのひとつの価値だと感じるようになっていく。高齢者が労働力として社会を支えて、利用者は彼らの営みを客として見守る「共助のしくみ」への共感が広まり、社会的セーフティーネットを増やすために、さまざまな背景の人が安心して働ける場所を求めるようになる。