変化のはじまりスローペースの価値創出

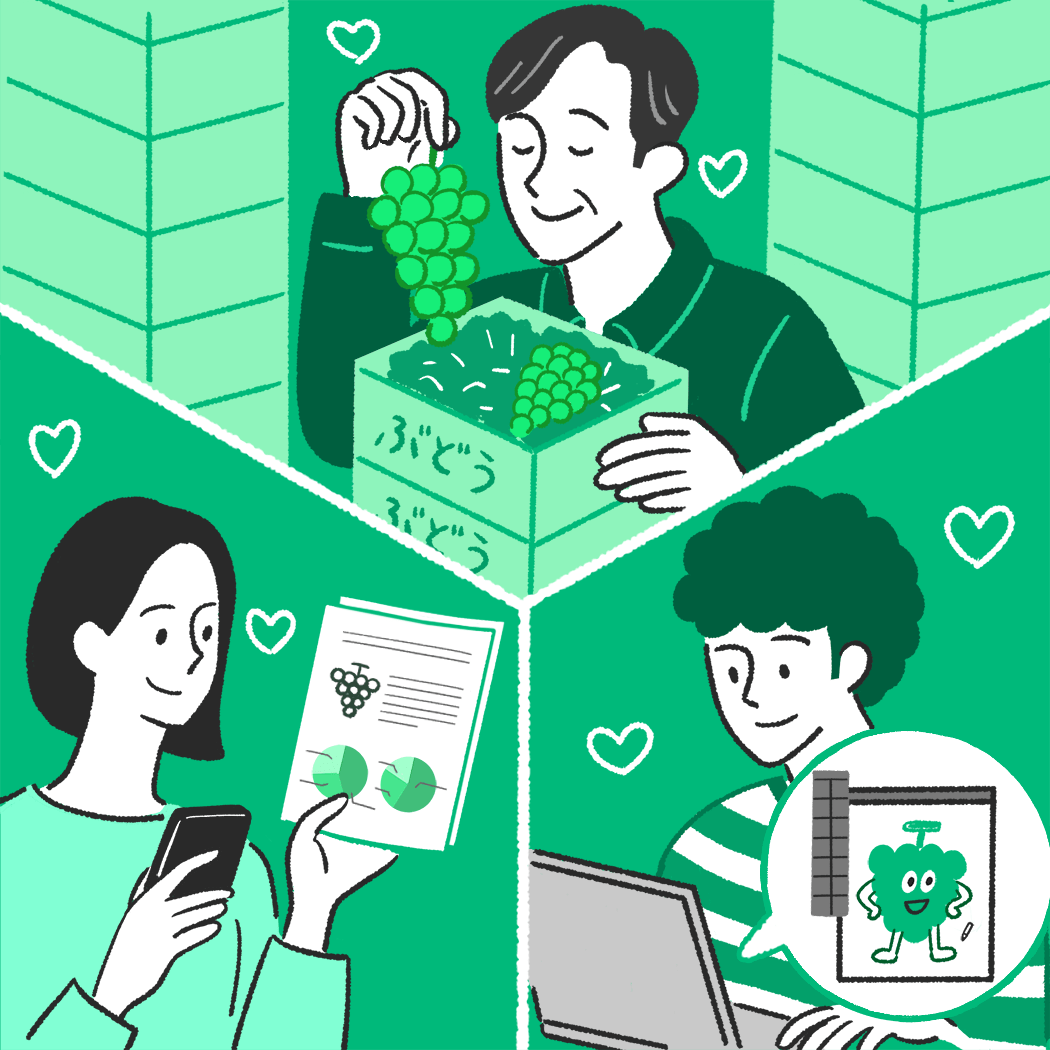

社会の過度な経済成長によって多くの社会課題が引き起こされることを懸念する経営者は、効率だけを追求せず、事業のスローな成長による生活者とのつながりを模索し始める。その変化に共感した生活者は、企業のスタンスを「応援する」消費へ移行する。また、彼らにとって応援を目的に消費を続けることは、自分たちのコミュニティ意識を育み、心の支えを作っていく。

「作り手」の成長を楽しむための消費

-

現在の価値観消費は自分への投資、自分のニーズに合ったモノを消費する

将来の価値観消費や自身のスキルで「作り手」に投資し、

「作り手」の成長を楽しむ

ESG経営の普及のように、利益追求よりも「中長期で影響が分かる社会インパクト」を重視する企業が増加。企業は脱成長やスロースピード成長を掲げ、社会的な事業を優先するようになり、生活者のニーズを満たすよりも、作り手自身が満足できる商品・サービス創出を重視するようになる。

このような流れの中で、生活者は商品の質よりもその開発過程や背景を注目し、何かにチャレンジしていることを評価する土壌が生まれていく。それにより買おうとする物が相場より高額だったとしても、中長期的に作り手のビジョンを応援するために必要な投資と考えるようになる。一方で企業にとっては、企業の意にそぐわない応援や意味づけをしようとするトキシック・ファンダム(有害なファン)は、自分たちの取り組みの制限にもなり得る。

志を同じくする企業や人々がDAO(分散自律組織)を形成することが一般化し、企業と生活者の間にあった生産・消費の関係性は崩れ、商品を共同開発する協力関係を築くようになっていく。

生産活動により深く関わりたい生活者は、作り手のビジョンを実現するためにDAOに参加して、モノづくりのエコシステムに加わる。生活者の関与は商品開発だけでなく、生活者自身による環境保全活動や再エネの融通にまでおよび、その活動が記録されたNFTは、彼らの社会貢献を示す証しになる。人々の生活を取り巻く、環境の共創まで拡大した生活者と生産者の関係性は、世代を超えて受け継がれるべきものとして認識され、お互いに次世代へのバトンの渡し方を模索していく。

心の支えや精神的つながりをつくる消費

-

現在の価値観暮らしに合わせてモノやサービスを消費する

将来の価値観心の支えとなるモノやサービスに合わせて、暮らしを変える

「推し活」の対象が、動物や建築物、身近な友人にまで多様化してファンダムエコノミーが拡大。推しがない人が少数派になっていく流れの中で、企業はファンマーケティングに注力して、顧客との関係性強化をめざす。

仕事や家族の予定よりも「推し」の記念日やイベントを優先することや、推しから連想される色や香りを身に着けたりする「概念消費」など、「推し」との関係構築に時間や家計を費やすことは多様なかたちで浸透していく。世の中にとって、ひとつの「推し」の対象がなくなることは深刻な課題として扱われるようになり、企業はファンマーケティングに関わる商品やサービスの終了に、細心の注意を払うようになる。

「推し活」がメンタルヘルス改善にまで寄与すると認識されるようになり、企業では従業員のウェルビーイングを目的に、推し活休暇や遠征費補助といった新しい福利厚生が導入されていく。メンタル以外の面でも、自己研鑽のきっかけになりやすいなど、推し活が人々に与えるポジティブな効果が注目されて、社会参加の機会を提供する「社会的処方」として価値が高まる。

推し活が幅広く市民権を得る中で、高齢福祉施設でも採用されるようになる。支えられる機会の多い高齢者が支える側になることで、生きがい作りや病気予防につながり、また推し活の話題が施設職員も含めたコミュニティ内の潤滑油になることも期待されていく。