![[連載]第5回 仮想化の統合管理を実現するRHEV](../../images/serial/no5/no5_title.png)

Red Hatが提供する企業向け仮想化ソリューションがRed Hat Enterprise Virtualization(以降、RHEV)です。製品の構成と特徴を理解しましょう。

企業向け仮想化ソリューションとして開発されたRHEVはRed Hat Enterprise Linux(以降、RHEL)をベースにしており、プライベートクラウドの構築を検討している方にお勧めできる製品となっています。

本連載の第1回「仮想化のもう一つの選択肢・KVM」にて、KVM(Kernel-based Virtual Machine)はイスラエルのQumranet Inc.(以降、Qumranet社)によって開発が開始されたことを紹介しました。また、Qumranet社が開発していたのは単体としての仮想化ハイパーバイザではなく、VDI(Virtual Desktop Infrastructure:仮想デスクトップインフラストラクチャー)であり、その「部品」としてKVMが開発された点についても触れました。このVDIソリューションの名称は Solid ICE™であり、2008年12月にRHELを擁する弊社による買収時Solid ICE™に関連する知財権も弊社に移管されました。このSolid ICE™をベースに弊社が開発したのがRHEVです。

最初のRHEVとしてのリリースであるバージョン2.1は2009年11月に発表され、翌2010年6月にはバージョン2.2がリリースされました。この2つのリリースはSolid ICE™の基本設計が踏襲され、仮想マシンや仮想ホストを管理するマネージャ(Red Hat Enterprise Virtualization Manager、以降、RHEV-M)は米国Microsoft Corporation(以降、Microsoft社)のサーバOSであるWindows Server® 2003およびWindows Server® 2008上で動作しました。また、RHEV-MはMicrosoft社の.NET Frameworkを利用してC#というプログラミング言語で実装されていました。管理対象となる仮想化ハイパーバイザはRHEL5で動作するKVMでした。

さらに2011年12月にリリースされたバージョン3.0では完全なリファクタリング、つまりソースコードの全面書き直しが実施されました。ツールによるC#からJavaへの自動変換に加え、エンジニアによるコーディングおよびコードレビューを含む大規模な変更となりました。これだけの変更をするにはそれなりの理由、つまりRHEL上で動作する弊社のミドルウェア製品JBoss Enterprise Application Platform(以降、JBoss EAP)をベースに動作させる、という目的があったわけです。

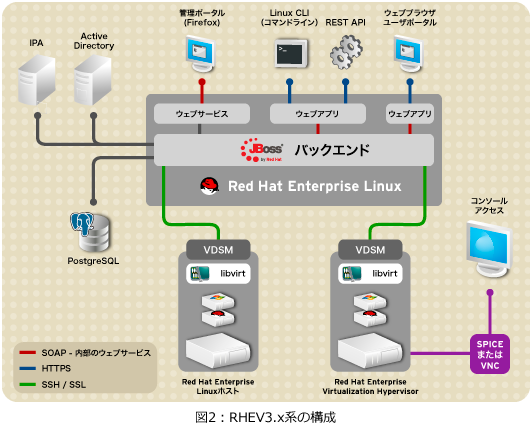

RHEV 3.x系は当初よりオープンソース化を目指したため、RHEL 6上のJBoss EAPをベースに動作し、ログや仮想マシンの状態などを格納するデータベースも、2.x系で採用されていたMicrosoft社のSQL Server®からオープンソースのPostgreSQLに変更されました。

なお、RHEVのアップストリーム(「上流」の意味で、オープンソースコミュニティが提供するバージョンのうち大元となっているものを指します)であるoVirtは2012年1月に公開されています。

RHEVは大別すると2つのコンポーネントで構成されています。RHELにインストールされたJBoss EAP上で実行されるRHEV-Mがその1つで、前述のとおりJavaのアプリケーションとして実装されています。RHEV-Mはウェブアプリ/ウェブサービスとして各種インターフェースを提供します。RHEVの管理者はRHEV-MにFirefoxなどのウェブブラウザでアクセスし、各種の管理操作を集中的に実施できます。もう1つのコンポーネントは仮想化ハイパーバイザであり、RHELもしくはRHELのサブセットであるRed Hat Enterprise Virtualization Hypervisor(以降、RHEV-H)のいずれも利用することができます。

RHEV-HはRHELに含まれるソフトウェアのうち、OSの核であるカーネルとそのモジュールであるKVM、仮想化を管理するソフトウェアライブラリであるlibvirtといった、仮想化ハイパーバイザとして動作するのに必要最小限のパッケージだけを含みます。RHELのインストーラが最大容量4.7GBのDVDメディア(およびそのイメージファイル)で提供される一方で、RHEV-Hは128MB程度と非常にコンパクトにできています。

図2のその他のコンポーネントについても紹介しましょう。IPA(Identity Policy Auditing)は弊社が提供する認証基盤ソリューションです。前述したようにRHEVはその出自がVDIであることから、仮想化ゲストOSとしてクライアントOS、例えばMicrosoft社のWindows® 8などが利用される場合を想定し、弊社のIPAやMicrosoft社のActive Directory®による認証をサポートしています。

VDIにアクセスする端末は、シンクライアントやノートPCに専用のクライアントソフトをインストールしたものを利用できます。いわゆるリモートデスクトップとなるわけですが、RHEVでは従来のVNC(Virtual Network Computing)よりもパフォーマンスや機能に優れたSPICEという専用プロトコルを利用するために、専用のクライアントソフトの利用が推奨されます。

RHEV-Mにアクセスする際には通常はウェブブラウザを用いてGUIを操作することになりますが、仮想化ハイパーバイザの台数が増えるに従って、作業効率が低下してしまいます。そこで、REST(Representational State Transfer)形式のAPI(Application Programing Interface)を利用するスクリプトをユーザが実装し、自動化することが可能になっています。

次回はRHEVの豊富な機能について紹介します。お楽しみに。