池田 美砂子(いけだ みさこ)

エディター、ライター、2児の母。 人の言葉をありのままに聞くことで本質を見つめるインタビューをライフワークに、Webマガジンやローカルメディアにおける執筆・編集を積み重ねる。共著に『ソーシャルデザイン』『日本をソーシャルデザインする』など。

世代の違う三人のライターが、本テーマに着目して、それぞれの視点で振り返ります。

2021年3月6日土曜日、日立神戸ラボ、ビジョンケア、NEXT VISION共催による「人生の意味を探る対話〜“QoL(Quality of

Life)”からみたインクルーシブな医療と社会〜」オンライン対話イベントが行われました。

米国出身の宗教学者・医療社会学者であるカール・ベッカー氏の講演を中心に、多様な専門分野を持つパネリストによる熱い対話が繰り広げられました。

講演テーマは、「日本人の死生観の経験知に学ぶ」。講演は三部に分けて行われ、それぞれのテーマを受けてベッカー氏とパネリスト5名がディスカッションを行う形で進んでいきました。第一部は「生老病死(しょうろうびょうし)に対する日本人の経験知」、第二部は「他者尊厳が支える医療やケアの経験知」、第三部は「めざすべき医療・福祉の経験知」。

再生医療をはじめとする医療革命によって、さまざまな病気の治療が可能になる一方、100%完璧な治癒ではなく、何らかの障がいを抱え生きていく人が増えていくとはどういうことか?病や障がいを抱えても、自身の価値観や人間関係を通して、心が満たされるには?日本最大のバイオメディカルクラスターと言われる神戸医療産業都市を拠点に活動する日立神戸ラボ、ビジョンケア、NEXT

VISIONがめざすものとは?

これからのQoL(Quality of Life)、私たちが望むべき医療やケア、社会や暮らし、そして私たちの生き方について、気づきやヒントを共に探っていきます。

(2021年5月14日 公開)

<イベント登壇者>

(敬称略)

(総合企画・モデレータ)沖田京子/(株)日立製作所 基礎研究センタ 日立京大ラボ 担当部長

エディター、ライター、2児の母。 人の言葉をありのままに聞くことで本質を見つめるインタビューをライフワークに、Webマガジンやローカルメディアにおける執筆・編集を積み重ねる。共著に『ソーシャルデザイン』『日本をソーシャルデザインする』など。

そのとき、祖父は末期のガン。意識もあまりなく、いつ「そのとき」を迎えてもおかしくない病状でした。発作直後は一命をとりとめたものの、数日後、祖父は家族と私の目の前で、ゆっくりと息を引き取ったのです。

当時の私にとっては、命というものが途絶える瞬間に立ち会うことが、とても怖かった。でも今は、こう思っています。

「ごめんね、じゃないよ。むしろ、ありがとう」

私が母に対して「ありがとう」と思えたきっかけは、先日、あるオンラインイベントに参加したことでした。テーマは、「人生の意味を探る対話〜QoL(Quality of Life)からみたインクルーシブな医療と社会〜」。医療倫理学、バイオエシックス(環境倫理学を含む生命倫理学)に関する第一人者のカール・ベッカー氏をメインスピーカーに、医療や福祉の第一線で活躍する多様なゲストのみなさんが約2時間にわたり、対話を交わしました。

日本的な医療倫理と教育実践をめざすカール・ベッカー氏を中心とした「人生の意味」をめぐる深い対話は、私の中にあったさまざまな感覚を、あたたかさを持って呼び起こしてくれました。

今日はイベントを通して、私が改めて大切にしたいと感じた3つのあり方について、40年の人生を振り返りながら紡いでみたいと思います。

「私から私たちへ」、「なおすからいかすへ」、そして、「消費者から参加者へ」。

そのヒントはすべて、日本人が古くから大切にしてきたものの中に見出すことができました。

「今を大切にしよう」

「自分がやりたいことをやろう」

いま、こんな言葉が溢れています。

不確実な社会で、未来なんてわからない。だから「今」を生きよう。

結局信じられるのは自分しかいない。「自分」のやりたいことをやるべきだ。

「確かにそうかもしれない」と思う反面、私はどこか素直に頷けない感覚を抱いて生きてきました。「今」も大切なのだけど、過去のさまざまな人生体験が今につながっている、子どもの未来のために育みたいこともある。「私」の人生を生きているのだけど、家族や友人という存在があっての「私」。まわりの人々の幸せがなければ、私の幸せもないという確かな感覚。

世間の風潮に対して違和感を覚えていた私にとって、イベントの第一部「生老病死に対する日本人の経験知」において日本古来の死生観を解説したカール・ベッカー氏の言葉は、実に心地よく響きました。

「日本の死生観は循環的でした。着物はリサイクルしやすくできていますし、瓶も缶も、金属もリサイクル可能です。農業を営む人は“農業は儲けるためのものではなく、土壌を守り、孫の世代までお米が食べられるようにするためのもの”と語りました。医療についても、一人ひとりが循環を意識して、自分の身体に入れるものが健康に影響を及ぼすという“未病”という考え方がありました。“未来にいかす先見の明”があったのです。」

でもベッカー氏は今、危機感を抱いていると言います。30年前、日本の学生に「命を捧げられるもの」を尋ねると、すぐに「家族」や「新しい発見」といった答えが返ってきたが、今は「自分よりも大事なものがあるはずない」と答える学生が増えている、と。

「日本人の“何かのためにがんばりたい”、“貢献したい”という気持ちが消えてしまうと、日本の文化自体が貧しくなる。国際的な遺産がなくなってしまうような恐れを抱いています」

ではどうすれば「私」や「今」だけではなく「私たち」や「先祖から次世代へ」といった「つながり」や「循環」の感覚を取り戻すことができるのでしょうか。そのヒントも、やはり日本の歴史の中にあるとベッカー氏は教えてくれました。

それは、「一人ひとりの得意を認める」ということ。士農工商という身分制度があった時代、商人に、どうしたら武士のように偉くなれるか問われた倫理学者・石田梅岩は、「仕事の誇りは身分によらず、誠実、勤勉、倹約で決まる」と答えたそう。子育てが得意な人も、字が上手な人も、釣りが上手い人も、誰もが誇りが持てる。みんなが必要な存在である。こういった考え方が江戸時代の倫理観の根源にあったそう。

ベッカー氏の言葉を受けて発言したのは、視覚障がい当事者として障害者支援の活動を展開している吉野由美子氏。吉野氏は、そんな昔ながらの日本の良さが時代とともに失われてしまった歴史に言及しました。

「西洋文化を取り入れる中で、とにかく優秀で能率の良い人を育てるという考え方に変わってしまいました。たとえば第二次世界大戦より前は、視覚障がいの人は非国民と言われました。今やっと、多様性や価値を認める考え方が出てきてチャンスだと思います。障がいがあろうと病気になろうと、力を借りながら生きていくということを考えていきたいです」

吉野氏の発言に対してベッカー氏は、強い口調でこう語りました。

「日本は植民地になりませんでしたが、思想的には資本主義、発展主義、優生思想主義の植民地になってしまった。

今、日本の良さを見直す段階に来ていると思います」

この一連の対話は、私が学生時代からずっと抱いてきたある違和感をまざまざと呼び起こしました。

私は偏差値的には優秀な子どもで、それなりに評価してもらって生きてきました。そんな私が強い反発を感じたできごと。それは大学センター試験(現在の共通試験)の直後の記憶です。自己採点で高得点だった私に、志望校受験を応援してくれていたはずの先生が、より偏差値の高い大学の受験を勧めてきたのです。今思えば当たり前のことのようにも捉えられますが、当時の私は、強い怒りを覚えました。それはきっと、画一的な評価軸しか持たない学校や社会に対する魂の反発だったのかもしれない、と思い返します。

教育で言えば、偏差値。実社会においては、経済力や地位、肩書き。画一的な社会の価値観でははかれない価値が、一人ひとりの中に、確実に存在している。でもそれは、「私」だけの世界で生きていては見えないものなのかもしれません。「私」ではなく、関係性のなかで生きる「私たち」という視点で捉え、お互いがそれぞれの良さをいかし、弱さを補完しあうことで、「私」がいきる、いかされる。そんな「私たち」という視点の価値を、次世代にもつないでいきたいと改めて感じました。

「私から私たちへ」というメッセージを受け取った第一部「生老病死に対する日本人の経験知」に続き、第二部では「他者尊厳が支える医療やケアの経験知」をテーマに講演が行われました。 冒頭でベッカー氏は、一昔前の日本料理の「おまかせ」からファミレスのように選択肢が豊富になり、自分で注文しなければ何も出てこなくなったことを例えに、現代社会においては、先端医療も「おまかせから自己選択医療に変わっている」と語りました。

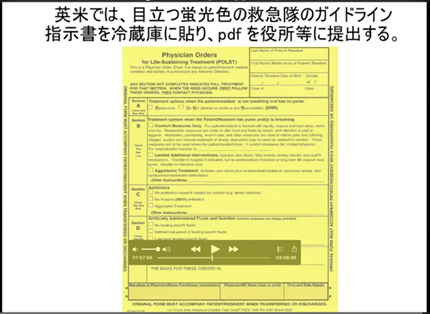

たとえば英米では、救急隊に向けたガイドラインを「事前指示書」というかたちで冷蔵庫に貼るという手法で医療に対する意思表示ができる仕組みになっているそう。「いざ」というときも、これによって自分の望む医療措置を施してもらえるのです。

しかし日本では、医療は最先端であるにもかかわらず、患者の「注文」を記録する仕組みがまだ整っていないと指摘したベッカー氏に対して、吉野氏は、医師から勧められた角膜移植の手術を断った経験談を通して、情報提供の必要性を伝えました。

「私のように他の病気がある場合は(角膜移植の)成功率が5割もないと知っていましたし、失敗したときの精神的なダメージを考え、“私ではなく他の方に”と移植を断ったらドクターは驚いていました。私は情報を持っていたから手術がQoL(Quality of Life)を上げないことがわかっていた。情報提供は欠かせないと思います」

これに対して医療と社会をつなぐ「社会医」として活躍する三宅琢氏は、「あえてポジティブな意見を言わせてください」と前置きし、次のように語りました。

「かつては情報提供が大事だと思っていましたが、社会医になってからは対話をすごく大事にしています。たとえば「新聞が読みたい」という患者さんがいたときに、「なぜ新聞が読みたいか?」「それによって人生をどう変えたいか?」と対話する。新聞を音で受け取ればいいのか、それとも情報のその先がわかればいいのか。そういった対話を通して、目的と手段を間違えないようにしています」

たとえば手術ではなくスマートフォンの使い方を覚えることで解決するかもしれない。必ずしも医療に頼るのではなく、テクノロジーも活用しながら、その人にとってよりよい生き方、あり方を対話のなかで探っていく必要がある、と語る三宅氏に対し、ベッカー氏は「日本人は医療や技術に過剰な期待を持っている」と指摘。医学者、眼科医として再生医療の研究開発に取り組む高橋政代氏も言葉を重ねました。

「30年以上外来に携わる中で、患者さんの死生観が変わってきていると感じています。昔は患者さんの中に“健全な諦め”がありました。でも今あるのは“残酷な希望”です。医療は幸せを得るためのものであって、必ず治癒しなくても満足があり幸せがあればいい。“健全な諦め”がポイントだと思います」

どんどん深まっていく専門家のみなさんの対話を聞きながら、私が思いを馳せたのは北海道浦河町にある福祉施設「べてるの家」のことでした。精神障害を患った方々が、自分の精神障害を「当事者研究」というかたちで言語化し、語る言葉を持つことで人生を取り戻していく場所。2019年夏、家族でこの場所を訪れ、薬漬けの日々を卒業し障害さえも“いかして”生きていく人々と交流しました。

自分の困難を語り、弱さも共有し、お互いをいかしあいながら生きている彼らの根底に根付いているのは「“なおす”より“いかす”」という考え方。まさに先ほどの対話のなかでたどりついた「健全な諦め」という考え方と一致しています。

病気も障害も、「薬や手術で治す」だけではなく、今ある状態を受け入れ、さらにそれを「いかす」という選択肢を得ることで、人生は豊かに動き出す。「べてるの家」を体感した娘(当時6歳)がつぶやいた「あの人たち、病気じゃないと思う」という言葉が、すべてを物語っていると改めて感じました。

「べてるの家」にて、当事者スタッフの方々とともに。(2019年7月撮影)

「日本人は医療や技術に過剰な期待を持っている」。第二部においてベッカー氏が指摘したとおり、薬や医者を万能視し、なにかあるとすぐに医療に頼りたくなってしまう私たち。その大きな理由は、サービス化された社会の中にあると私は感じています。

医療も福祉も子育ても農業も、かつての日本では自分や家族、地域で引き受けていたあらゆるものがサービス化され、お金で手に入るようになってしまった。消費するだけなら知識も必要ないため、すべてをお任せするのが当たり前になり、自分の思うようにならなければ文句を言う。知らず知らずのうちに、私たち日本人は、そんな人生の「消費者」になってしまったのではないでしょうか。

私は今回のイベントに参加し、少なくとも「いのち」に関わる医療や子育てに関しては、自分の手の届く範囲のことであればできる限り自分で引き受け、主体的に行動する「参加者」でありたいと思いを新たにしました。

そして、そんな人としてのあり方を、子どもたちにも伝えていきたいと感じています。

次世代へ伝えるためのヒントは、ベッカー氏が第三部「目指すべき医療、福祉の経験知」の中で紹介した3項目の中のひとつ「不治とともに生きる死生観」の解説の中から受け取りました。

ベッカー氏「日本人は40〜50年前、先進国のなかでももっとも死を怖がらない国でした。在宅で看取り、“寂しい”という感情はあっても、“怖い”とは感じなかった。でも80年代以降、どんどん死を病院に送るようになって、日本人が死を怖がる民族に転じてしまった。「怖い」のは知らない証拠です。知らないものは怖いんです。その結果、遺族の生産力が低下し、健康が低下し、寿命が縮んでしまいました」

ベッカー氏によると、明治以前(農業社会)の日本では、子育てを働き盛りの親ではなく祖父母が担い、そのうち年老いた祖父母の介護を、今度は孫が引き受けていたのだとか。そして、大好きなおじいちゃん、おばあちゃんを目の前で看取る経験をしてきたそう。

ベッカー氏「そういった経験をすると、“怖い”という感覚ではなく、命の不可逆性や一期一会、二度と戻って来ないという感覚が身にしみてわかります。そのような教育がこれからは必要ではないかと思います」

身近な人を看取るような体験は、子どもにはまだ重いのではないかと思うのが親心かもしれません。冒頭のエピソードに書いたとおり、私の母も「ごめんね」と言いました。当時の私はもう、大学生であったにもかかわらず。

でもそんな親心が、逆に、いざ直面したときの大きなダメージにつながってしまいます。生きている以上必ず起こることを一時的に遠ざけることは、子どもの生きる力を育むチャンスを奪ってしまっているとも言えるのではないでしょうか。

ベッカー氏がイベントで最後に表示したスライド

私の実家にはいま、20年前に看取った祖父と長年連れ添った96歳の祖母が暮らしています。フルタイム勤務だった母に代わり、私を保育園まで送り、小学校から戻るといつも「おかえり」と出迎えてくれた「おばあちゃん」。遠くない将来、彼女を看取るときが訪れるでしょう。そのときは必ず、実家の愛知まで家族全員で駆けつけたい。そして子どもたちに、おばあちゃんとの思い出をたくさん話してあげたいと思います。

自然にそう思えるのは、きっと、20年前、目の前で祖父を看取った経験が、私の中に息づいているから。

ありがとう、お母さん。

子どもたちにも、大切に伝えていきますね。

私の娘と今年97歳になる祖母。実家にて。

一橋大学社会学部4年。

生き方のサンプルが両親しかないことに違和感を抱いて旅に出たのをきっかけに、地域の場づくりに興味を持ち、空きアパートを改装して、ゲストハウスここたまやをオープンする。夜はスナックで修行中。

正直、どきりとした。この問いに対して、私はどのように返答できるだろうか。今回のオンライン対話で基調講演をされたカール・ベッカー先生の言葉に、一気に自分ごととして引きつけられた。

「この質問は来日した当初から、自分の講義で医学生に対して問い続けている質問です。当初は本当に驚きました。友人や家族だけでなく、新しい発見のため、新しい循環のためという回答がすぐに学生から出ました。これは、アメリカでは経験したことがない光景でした。協調し合う、相手を慮る生き方というのが、反映されているのです。感動しました。ただ、この数十年の間にそういった反応は大きく変わりました。今やこの質問をすると『自分の命を代えてでもって正気か?』という反応さえあるのです。」

日本特有の循環的な社会、他者との支え合うような日本型の社会システムは崩壊している、ということは初めて聞いた話ではない。むしろ、「それって本当なのかな」と疑うほどであった。

しかし、今回ベッカー先生の言葉が胸を刺した理由は、まさに私たちが日本で編み出されてきた循環の文化を絶えさせうる当事者であることを突きつけられたからであろう。先生が教鞭をとられているこの数十年の間でさえ、わかりやすい変化がある。自分もその問いに対して「社会のため」と言おうにもまごついてしまう。

もう一つこの言葉が印象的であった理由は、この日本的・東洋的な循環の発想は、私たちや社会が心地よく続いていくために、必要なものだとなんとなく、確信は持てないが、気づき始めているからであろう。

20代前半の私たちは、他の世代と比較して、医療から遠い。自分はもちろん、父や母はまだピンピンと現役で働いている。友人の内、数人は子持ちだが、「もうそんな歳になり始めたのか〜」などとのんびりしており、自分の子供がどんな地域・学校で育つことが良いかなどの意識はそれほど強くない。会社でまだ大きな責任を担っているわけでもなく、社会的な役割・責任を感じづらい。それより社会に出たばかりで仕事や自分自身のことで手一杯。病気や死の足音もまだ感じない。医療や社会を意識しづらい世代といえる。

さらに、今の20代(90年代生まれ)特有の性質が、これまで以上に社会へ意識が向かないようにしているように思う。

私たちの世代は同質の人との関わりばかりで、異質な人(特に違う世代との)リアルな交わりが少ない。交友関係は、学校の友人や職場の同僚、父母といった家族。自分と関わりがない年配の方々や子育て世代がどのような生活を送っているのかあまり想像ができない。実際、同世代の女友達同士で「将来、仕事か家庭か結局選択する時がくるだろう」と真剣に話して(悩んで)いるのを、30代の先輩女性に「いつの時代の話?」と笑われてしまったほどだ。

しかし同時に、私たちの世代は「このままの社会ではよくない」「あまり心地よい社会ではない」と直感している。

同質・同年代同士での交流は共通の話題が多く居心地いいのは事実だが、そればかりではバランスが崩れるということを薄々気づいているのだ。多世代の交流は、私たちにとって新鮮なものであり、地域やコミュニティに興味を抱く若者は少なくない。また、同世代・同質なコミュニティ内では関係が近すぎる故に自分の心情を吐露できず、週末の気分転換は自然の中にいくことだと答えたり、瞑想で自分を整えたりする時間を使っていると答える友人も多い。

同質のコミュニティだけでいることの限界は、他の場面でも見受けられる。将来どのような暮らしを選択したいか、どこで暮らし、どんな生活を送りたいかと、人生設計をする時である。この話題は、仲間で集まった時に上がるホットトピックである。と言うのも、今回のオンライン対談のキーワードでもあったが、私たちの世代はQOLに比較的敏感である。

よく働き、よく稼ぐことがすなわち幸せではないこと、幸せの判断軸が一つではないことは、これまで起きた社会問題から理解している。地方に移住するのか、はたまた海外で生きるのか、もっと自給自足に近い生活を送りたいのか、やっぱり都会の生活を楽しみたいのか…。その時に、同質・同年代の間だけでは想像力に限界がある。実際出産や結婚がどう言ったものなのか、それは仕事と両立可能なのか。先にも述べたが、同世代以上が経験していることの一次情報に触れる機会が本当に少ない。自分のこれからの人生でどのような決定をしていくかに関心があるのにかかわらず、その時に参考になるはずの先輩達がどのような選択を行ってきたかにアクセスできない。

いろんな生き方があっていいよねと認められるようになったことからも、多様性に寛容な世代ともいえるかもしれない。SNSやYouTubeで個人の発信が色々な方法で可能になっている中、いろんな性や障害、特性を持った人がいることを私たちは認知している。しかし、認知していても、実際に対話し交わり合うようなことは稀であり、やはり同質なコミュニティにいて安心しては、時に窮屈さを感じているのだ。知らないものを慮ることはできない。年代や属性間の断絶があらゆる人を包摂する社会への意識を遠ざけるように考える。

年代的・世代的に私たちが医療や社会への関心は比較的薄いのは事実だが、東洋的な考え方や、循環型・インクルーシブな社会が、失われてしまうのは良くない、と直感する。私たちの関心はやはり、“自分“や”今“に焦点が当たり、これから「老病死」の苦が来ることを忘れがちになってしまう。

しかし、今自分が社会の断絶から感じている生きづらさを将来の自分の子供達も感じると思うと、日本にあったはずの循環型の文化がなくなることが、そして当の私たちがその文化を途絶えさせてしまうことに、「嫌だ」と、思うのだ。私たちが抱いている違和感が、本イベントを通して明確な言葉として昇華された。

武田氏は「形あるものは必ず変化する、死は必ず誰にでも訪れる。仏教の教えにある通り、変わらないでほしいと願うのは執着であり、それは苦しみをもたらす」と述べた。

”今”に執着している現代の私たちに強く刺さる言葉だ。

では、私たちはどう行動するべきだろうか。いきなり医療や包括的な社会のことは正直まだピンとこない。まず、私たちに必要なのは多様な人がいることを知ることからであろう。一番身近な地域の場に積極的に顔を出すことや、コミュニケーションをとることから始まるように思う。個々人が多様性を受け入れる寛容さを身につけていくことはもちろん必要であるが、多様な人同士をつなげるファリシテーターのような存在が必要だ。それがどのような場になるか、真剣に考えなければならないと登壇者たちの言葉が帯びている逼迫さから強く感じた。

途切れつつある循環型の社会を、一糸ずつ編み直すのはまさに私たちだ。

1984年生まれ。編集者、ライター。

編集プロダクションなどを経て、2016年よりフリーランス、2020年よりD-LANDに所属。アートやデザイン、カルチャー、ライフスタイル分野を中心に、雑誌、Web、広告物などで編集と執筆を行っている。

私は現在36歳の女性。社会人になる前までに祖父母を亡くし、両親は健全という、多くの同世代と同じような、言うなれば平均的なライフステージの過ごし方をしていると思います。 ただ、最近結婚したことで、これからの人生について考える機会がすこし増えました。子どもこそいないものの、自分の家族を持った。そのことが、なんとなく年齢を重ねてきたこれまでとは違い、自分自身の未来や、人や社会とのつながり方に意識を向けたのだと思います。

「人生の意味を探る対話〜QoL(Quality of Life)からみたインクルーシブな医療と社会〜」。そのタイトルを見たとき率直に感じたのは、私にはまだ早いテーマだということ。

“QoL”や“インクルーシブ”の意味は知っているけれど、自分ごととして考えるのはもうすこし年月がいると考えたのです。

でも実際に視聴させていただくと、そうではありませんでした。 このテーマを考えるにあたって早すぎることはない。また、人生を真剣に見つめ始めたばかりの、今のタイミングだからこそ必要な視点にあふれていました。

「生老病死に対する日本人の経験知」と題した第一部では、日本古来の文化と死生観のつながりについて言及がされました。 そのなかで印象的だったのが、カール・ベッカー氏が言っていた「かつて日本の死生観は循環的だった」というお話。たとえば着物をつくろったり、成長に合わせてリサイズしたりしながら長く使い続ける文化がありました。ベッカー氏は米農家の方に「我々は秀吉からもらったこの土壌を大事に守り、孫やその先の世代にもお米を食べさせるために耕している」と言われ、「頭が上がらなかった」とも語りました。また、“和食”はまさに医食同源を体現したような食文化です。

ところが現代では「偏食、アルコール、運動不足など、危険を伴う生活を長年続けて病気になった人が医療に即効性を期待して、同じ不摂生な生活を続けようとして、うまくいかないと医療者を訴える」時代になっているとベッカー氏。責任は患者自身にあると教育することが必要だと語りました。

これに対して三宅琢氏は「江戸時代にあって今にないのは、我々が過去から来て未来の人類につながっているという想像力。今だけ、自分だけ、お金だけになりがちなこの時代にこそ、その想像力をもう一度僕らが取り戻すことで循環性を取り戻せるのではないか。さらに我々医者がそれについて説明することを求められる時代に入っている」と語りました。

さらに「西洋医学はデータに基づく医療、東洋医学は経験に基づく医療」「世界で初めて“人生100年”の高齢社会という課題を持っている日本は、今、培ってきた経験や思想を踏まえて未来を考えるタイミングにある」「近年言われている“SDGs”はまさに古来の日本や東洋の思想」という意見も。

かつて日本人に色濃く備わっていた循環性が、今、ふたたび必要とされている。しかも、それは医療にも共通するというお話はとても新鮮でした。

私にとっては、西洋文化よりもむしろ日本文化のほうが非日常的なものですが、一方で“たしかに自分は日本人である”と自覚する瞬間もあります。それは和食を食べたときの安心感や、伝統工芸に懐かしい美を感じるときだったりするのですが、その背景にあるものにもう少し深く目を向けてみると、もっと大きな視点で過去や未来を捉えることができそうです。

第二部「他者尊厳が支える医療やケアの経験知」の基調講演で、「医者に医療を任せる時代から、自己選択医療の時代に変わっている」と語ったベッカー氏。「それにもかかわらず、日本人は自分のほしい医療を注文しない」と言います。

一方英米では、各々が望む医療と望まない医療を記した書類を冷蔵庫に貼り、自治体にも共有しているそうです。これによって、たとえば自宅に救急車を呼んだときに一目瞭然で意思を伝えることができる。日本はほとんど実践されていないことです。

他者尊厳というのは、貧富や偏差値で差をつけるのではなく、1人1人ができることが違うことを認め、経済格差や健康差別を減らそうというメッセージ」とベッカー氏。「ほしい人に与えてほしくない人に強制しない、そんな医療が一人ひとりの尊厳に必要」とし、デジタルデバイスを用いたアプリや仕組みづくりが求められていると話しました。

これに対し、吉野由美子氏は「30年くらい前に角膜の状態が非常に悪くなって、移植をするように角膜専門医から言われました」と話し、こう続けました。

「私は角膜移植のことをいろいろ知っていて、角膜の異常以外に病気のない方だと移植手術は8割ぐらい成功するけれど、私のように小眼球などの病気がほかにあると、成功率は5割もないと伺っていました。当事者の方から、一時は見えるようになるけど、すぐに駄目になったときの精神的なダメージはたまらない、また失明したような気分になると伺っていたので、私はドクターに『私に移植するより、生着率がしっかりしたほかの方に移植してあげてください』と言いました」

その経験を踏まえて、「自己決断するには、情報が必要だし、支えてくださる環境などが整っていないといけない。そのためにも、教育のなかだったり、家族のなかでももっと自然に話し合える状態を作らないと」と語りました。

三宅氏は「医療をやっていたときは情報提供がもっとも大事だと思っていたのですが、社会医になってからは情報提供ではなく対話を大事にしている」と話し、「昔と違って今の医療では情報提供することが当たり前で、その解釈を深めるための対話をして、患者さんがそれを人生にどう生かしたいのかを気づかせるための対話をするのも、これから僕ら医療者に必要なのではないか」と続けました。

これに対し、「コミュニケーションは重要ですが、すべてを医師だけに託すべきではない。たとえばメディカルソーシャルワーカーやボランティアなど、いろんな“間”の人材に頼ることも必要」とベッカー氏。また、「日本の患者は、医療自体や技術に対して過剰な期待を持っていますが、医療の限界をもっと知ってもらわないと生老病死はうまく運べない」とも話しました。

続いて高橋政代氏。 「30年以上医者をやっていて感じるのは、患者さんの死生観が変わってきたこと。以前は『これは無理です』と言ったら、『そうか、しゃあないな』という感じで“健全なあきらめ”があったと思うんです。

逆の言葉は“残酷な希望”。医療は幸せを得るためにやるもので、必ずしも治癒をしなくても幸せであればいいけれど、今はそうはなっていません。情報をたくさん与えて残酷な希望を持たせるのも違いますよね。それは病気だけでなく障がいに対しても同じであって、健全なあきらめがものすごくポイントかなと思います」

私は、医学は自分には理解できない領域で、医師は万能だと思い込んでいたような気がしますが、考え方を改めたほうがいいのかもしれません。

もちろん、信憑性の低いネットの情報を鵜呑みにしたり、自己判断を信じすぎるのは間違っています。でも、身体のことを他者に任せすぎないという前提は必要なのではないかと思います。必要な情報を得て、治療を選択できるようにすること。身体も考え方も一人ひとり違うからこそ、自分の意思と情報のよいバランスを考えていけたらと感じました。

人間の身体は必ず衰え、いつかは死を迎える。そう頭では理解していても、人の死と向き合うのは難しいことです。これまでに親しい友人や親類を喪った経験が少なからずありますが、何年経っても消化できない別れもあります。

第三部でベッカー氏が話していたことは、死を考えるうえで覚えておきたいと感じました。

「医療や福祉がめざすべきは、死や不治とともに生きる社会。日本は40〜50年前、先進国のなかでもっとも死を怖がらない国だったんです。これは決して切腹や特攻隊の話ではなく、普通に在宅で死を看取っていたから。死を知っているから、寂しくつらいものであっても怖いものとは思わないのです。

ところが80年代のバブル期以降、看取りの場は病院になり、日本人は死を怖がる民族に転じてしまいました。人生は一度きりで、出会いは一期一会。そのように伝えることが、教育の場においても必要でないかと思います」

死を遠ざけることが、他者や自分の死を怖がることにつながる。たしかに、死はいつでもセンセーショナルで受け入れがたいことですが、避けずに体感することが必要なのかもしれません。誰にでもいつかかならず訪れるそのときを、日常のなかでゆっくり考えておくことから始めるのもいいのかもしれないと感じました。

日本古来の文化や蓄積してきた教訓、先端医療、デジタル、これまでにない医療現場の形。これからの医療と社会をつくっていくうえでは、それらがどういうバランスでどう交わっていくかが重要なのだろうと感じました。

両親をはじめ、家族に医療関係の仕事をしている人が多く、また、幼いころは病院に通う機会も多くありました。そのため医療は身近な存在ではあったのですが、当事者性や医療が担う社会的役割を深く考える意識は持っていなかったと思います。

医療というとまず先端技術に注目しがちですが、死生観やインクルーシブな社会、そして自分が自分として素直に生きていくための選択肢までも自身が考えていくべき領域なのだと認識することができました。これは、大きな収穫だったと思います。