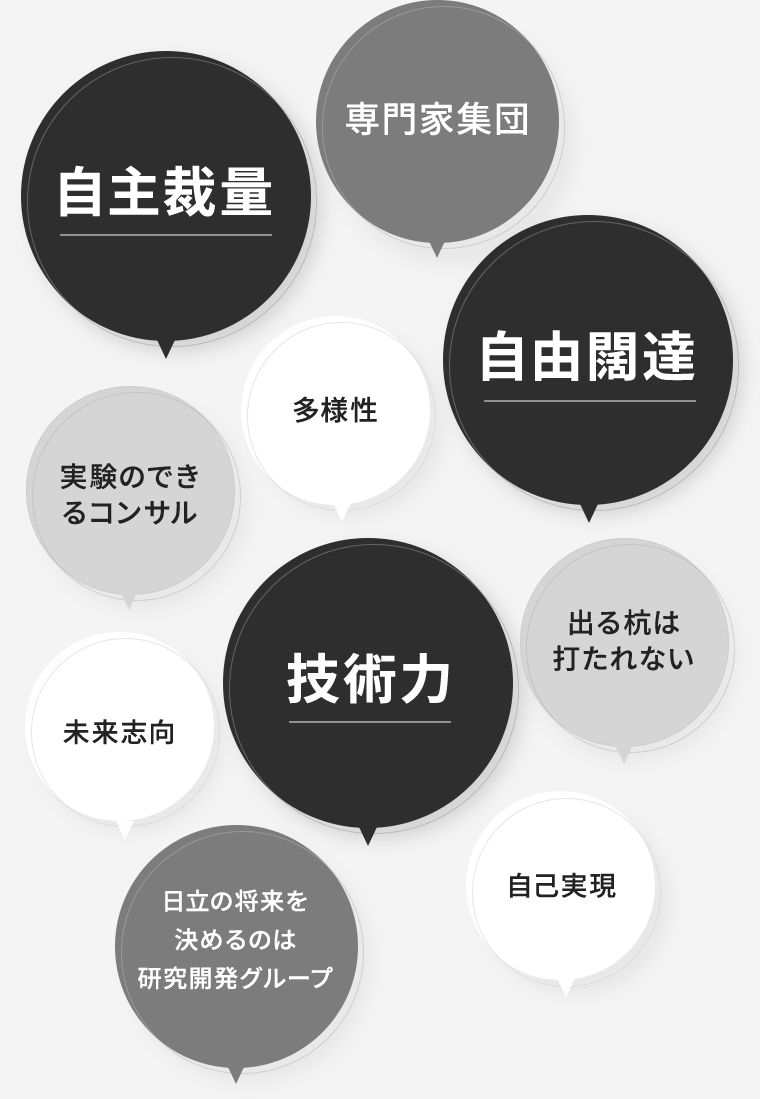

2年目のときに社内の研究公募プログラムに新規テーマを提案したところ、内容が評価され、採択されました。自分が立てたテーマで研究資金を得て、裁量をもって研究を推進することができ、やりがいを感じました。

4年目からプロジェクトの研究企画・立案から実行までの主担当者として研究を推進しています。また、新入社員のメンターを担当し、小規模なマネジメント業務を経験しています。

大学の専門とは少し異なるテーマで不安もありましたが、入社当初はメンターがついてくれ、マンツーマンで手厚くサポートしてもらいました。

私の上長を含め、入社後に博士号を取得された方が職場におり、多くのロールモデルが身近にいるため、長期的な成長を描けます。

技術を作るだけでなく、事業部と一体となり国や官公庁へ国家の根幹を支えるシステムを納入するところまで携わることができ、自分の仕事が社会に実装されることに誇りに感じます。

研究領域の幅が広く、各分野に世界トップレベルの専門家がいます。こうした専門家の意見を聞いたり、領域を越えて相互に連携することで他ではできないようなスケールのイノベーションが生まれることがあります。

ほぼフルリモートで勤務しており、出社は数カ月に一度程度。育児との両立において制度の恩恵を強く感じています。

コミュニケーションを取りたいから週3日出社していますが、選択は個人に委ねられています。

AIを用いた災害状況の映像解析システムの開発に従事しています。国際コンペでの好成績をきっかけに、官庁にシステムを納品しました。

指導員として若手に対して、国際学会での論文発表を目標に掲げ、研究者個人の「強み」や「看板」を作ることの重要性を説いています。

新入社員は配属後約2年間はマンツーマンで指導員を付け、技術的な基礎をしっかりと身に付けていただくと同時に、ビジネスの基礎やヒューマン的なサポートも行います。

業務と両立し学位取得をめざす方へ、会社が費用をサポートする目的で設けられた制度です。入学金や授業料等の費用援助を行います。

働く時間や場所にとらわれない、個人の意思やライフスタイルを尊重するための制度です。

「わくわく機能試作」などといった名称で、将来性のあるわくわくする研究テーマを創出するためのアイデアの実証を募集しています。年次に関わらず応募することができ、採択された際は費用を得て実際に研究することができます。

仕事と育児の両立を支援しています。休暇制度や「育児・仕事両立支援金」制度などを通じた経済的支援、子どもの保育所への入所を支援するサービスなどの整備を行っています。出産/育児休暇後の復職率は100%です。男性の育休及び配偶者出産休暇の取得率は2024年で72%、2025年度末までに100%をめざしています。

事業インパクトの高い案件の遂行や社外表彰受賞等、研究者の顕著な功績に対し、表彰実施及び報酬付与を行う制度です。

若手研究者を海外の大学・研究機関に1年間派遣する制度です。その他にも海外の研究所への出張や「バーチャル出向」などの機会もあります。