2021年12月 日経 xTECH Special掲載

様々な企業がDX(デジタル・トランスフォーメーション)への足がかりをつかみ始めた2019年末、突如として新型コロナウイルスが世界を襲った。それから2年、先がみえない中でも着実にデジタル化を推進してきた企業と、そうでない企業との差が大きく開き始めている。コロナ禍によるニューノーマルへの転換を背景に、業務やビジネスをデジタルで変革するDXへの取り組みが待ったなしの状況にある中、そこで求められる企業変革の中身、DX推進のポイント、さらに協創パートナーに求められる要件とは何か。日経BP総合研究所 上席研究員 大和田 尚孝(敬称略)が、DX先進企業として知られる日立製作所のキーパーソンに話を聞いた。

大和田:前回のお話では、ユーザー企業の競争領域は、経済産業省の「DXレポート2(2020年12月28日公表)」で示されたように、自社が主導する「内製化」で進めるべきだと市川さんはお話していました。また同時に、その実現に向けて足りないリソースを対等な立場で支援する「協創パートナー」として名乗りを上げた。そこでいう「協創パートナー」としての要件や役割を、日立はどう考えているのでしょうか。

市川:協創パートナーは、お客様の業務やビジネスに対する理解度が高い方がいいということはよく言われます。もちろんその通りなのですが、その前にITスキルも十分に高い必要があると考えています。

一言で「ITスキルが高い」といってもそこには2種類あります。1つは、決められた仕様をミスなく安く仕上げる地道な力。もう1つが、最新のテクノロジーを活用して、お客様が期待する以上のものを素早く仕上げる力です。協創パートナーには、どちらの力も必要とされてくるでしょう。

最近、私が社内でよく例として挙げるのは、電動キックボードや電動アシスト自転車のシェアリングサービスを展開しているビジネスです。こういったビジネスはまず、ヘルメットの着用義務の問題など、恐らく様々な法律的な課題を、官庁と話し合いながら解決すると同時に、電動キックボードや電動アシスト自転車というハードウエアをつくり、スマートフォンで予約できるITシステムもつくり、決済基盤もつくってカード支払いができるようにと、すべてを一気にやるわけです。そうなると当然、法律の専門家、電動キックボードや電動アシスト自転車のハードウエアの専門家、ITシステムの開発や決済基盤が運用できる人などを集めて、一気にビジネスを立ち上げることになる。それらをすべて受託できるベンダーは、恐らくどこにも存在しないはずなので、ユーザー企業がハブとなり、様々な協創パートナーが一緒になって新しいビジネスを立ち上げる必要があります。これからのDXは多分、そういったイメージで進んでいくと思います。

大和田:日立なら、様々な業種・業態の業務知見があり、要件定義に沿ったITシステムもつくれる。創造的なアジャイル開発やデザインシンキングもできる。要件は満たしているのではないですか。

市川:確かにお客様のデジタルイノベーションを支援する日立のソリューションLumadaは、そういうコンセプトと方向性を持って、日々進化を続けています。ただし、正直まだまだカバーできていない領域があることも事実です。

いかに足りていない領域を埋めていくか。その大きなカギを握るのが、2021年7月に日立グループの仲間に加わった米国のデジタルエンジニアリングサービスのリーディングカンパニー、GlobalLogic社です。

シリコンバレーに本社を置く同社は、世界各地にデザインスタジオやエンジニアリングセンターを構えています。「デジタルでどうやって変革すればよいのか」というお客様のDXへの課題に対し、エクスペリエンスデザイン力、デジタルエンジニアリング技術などで応えます。

9月に発表した通り、早くもGlobalLogic社とLumadaのケイパビリティを融合した取り組みが始まっていて、日本のお客様のDXを支援するサービスの準備を進めています。GlobalLogic社が日立グループに加わったことで、DXに向けた協創パートナーとしての強みがより一層増したと考えています。

大和田:「DXレポート2.1(2021年8月31日公表)」では、「ユーザー企業の変革を共に推進するパートナー」「DXに必要な技術・ノウハウの提供主体」「協調領域における共通プラットフォーム提供主体」「新ビジネス・サービスの提供主体」といったように、協創パートナーとしての役割が4つに類型化されています。日立は、この役割をどのように考えているのでしょうか。

市川:役割内容を見てみれば、確かにその通りだと思います。日立もこの4つの領域すべてに対応できる自信があります。ただし最初から明確に役割分担してしまうと、「当社はここまではやりますが、この部分はできません。それは別のパートナーに頼んでいただけますか」と、必ずスキマが生まれてしまう。それでは本当の意味でお客様のDXに伴走するパートナーにはならないのではと感じます。

大和田:つまり、協創パートナーになるからには、できることは何でもやる、役割を決めないことが大事だということですか。

市川:おっしゃる通りです。全部を1つのパートナーがやる必要はありませんが、お客様企業にとってはどれも必要なことでしょう。新しいビジネスやサービス、顧客体験価値を創造していくDXでは、あらかじめやるべきことが決まっていないケースがほとんどです。だからこそ、DXを協創する過程で必要になったことは何でもやらせていただく。少なくとも日立はこれまでもその意気込みで、すべての協創プロジェクトに最後の最後まで伴走してきました。今後もそこはブレないと思います。

大和田:DXの推進に向け、これまで多くの協創を実践してきたと思います。その代表的な事例を教えてください。

市川:同じ製造業のDXというところでお手伝いさせていただいたのが、サントリー食品インターナショナル様の新工場におけるIoT基盤の構築です。

近年、飲料メーカーでは安全・安心の実現に向けた厳格な生産・品質管理とともに、サプライチェーン全体の中で、商品に関する様々な問い合わせに迅速に対応する説明責任が求められています。また、コロナ禍における3密回避による従業員の安全性向上や新しい働き方への対応も重要な課題となっています。

こうした中、同社では、デジタル技術を駆使した次世代ファクトリーモデルの足がかりとして、新工場における高度なトレーサビリティと工場経営・働き方のDXを実現するIoT基盤の構築に取り組まれることになり、日立を協創パートナーに選定されました。

私たちは、自ら製造業として培ったものづくりに関するノウハウや、お客様との協創を通じて培ってきた食品工場に関する知識や技術、実績あるLumadaソリューションといった総合的な強みを活用しながら、工場全体の生産設備・機器だけでなく、調達・製造・品質管理・出荷などのITシステムから多様なデータを高速に収集・統合・分析できるIoT基盤を、お客様と一緒に構築しました。

これにより、商品1本ごとに製造・検査履歴情報と品質情報をひも付けて統合管理する高度なトレーサビリティシステムや、工場全体の見える化・デジタル化、報告書作成や問い合わせ対応に必要な情報を目的別にダッシュボード上で見える化できるシステムをつくり、リモートワークの推進と業務効率の向上も実現しました。

サントリー食品インターナショナル様がDXの目標に掲げておられるのは、「データ科学の活用」「人間中心のものづくり」「進化し続ける工場」の実現という大きなビジョンです。私たちは今後どうやってこの目標を実現していくのかをお客様と一緒に考え、最後まで伴走していくつもりです。

新工場におけるIoTを活用したDX

左がトレースに必要な商品1本ごとのID、右が様々な情報を表示するダッシュボード

大和田:Lumadaによる実績あるIoTソリューションに加え、日立ならではのIT×OT(制御・運用技術)の総合力が生きた事例といえますね。ほかにも何かユニークなDX事例はありますか。

市川:マテリアル、ヘルスケア、ITという3つの異なる領域で事業を展開するユニークな企業体である帝人様の事例はその1つです。

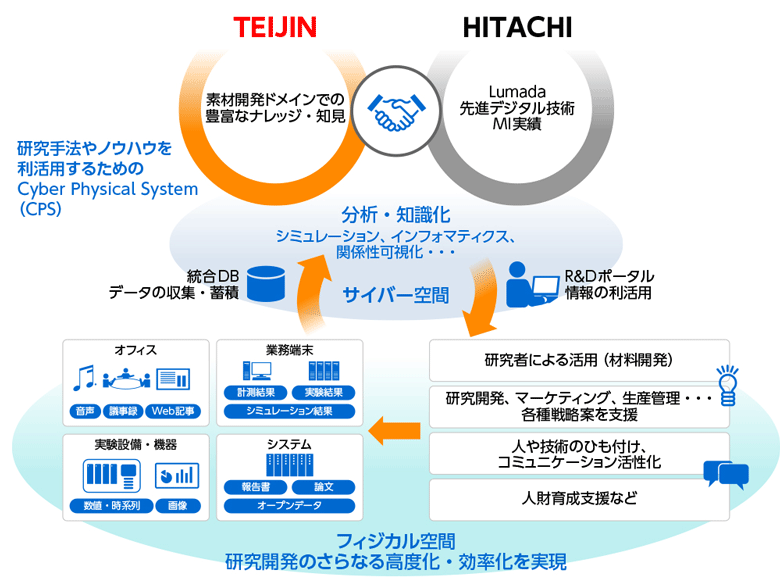

帝人様は「中期経営計画2020-2022」において、イノベーション創出基盤の強化による事業機会創出の加速を掲げていて、デジタル技術の活用はその重要施策とされています。その一環として今回、新素材の研究開発において、研究者・組織間での研究開発の手法やデータ、ノウハウを共有・利活用する統合データベースを中核とした、DXを加速させるシステム基盤のデザインとその開発を、MI(マテリアルズ・インフォマティクス)における実績と先進のデジタル技術を保有する日立と協創しながら進めています。

これは、研究者や組織ごとに保有する技術情報をDB上に蓄積し、AIなどの機能により、その蓄積情報を基にした可視化・分析・予測などができるシステムです。高度な支援機能で、研究開発者の間での技術情報の共有も促進でき、研究開発成果の様々な分野での応用やイノベーション創出の加速にも貢献します。

素材研究開発においては、フィジカル空間でのDB上の実験データや技術情報と、サイバー空間でのAIなどの機能を有機的に連携させて、知識の共有を進めることで、事前に材料特性が把握でき、的を絞った実験が行えるので、研究開発の多様性、生産性、創造性を高め、研究開発力の強化につながると期待できます。

この協創プロジェクトの課題は、帝人様の専門的な研究開発内容や手法は、専門外の私たちにほとんど知見がなく、理解が難しかった点にあります。しかし、お客様のビジネスを理解できないとDXは支援できない。そこで活用したのがデザイン思考を用いた手法です。

日立のITコンサルタント、UXデザイナー、エンジニアによるチームが、お客様と一緒に課題抽出や対策立案を行うワークショップを重ね、データ利活用とシステム基盤の導入に向けた検証を行い、革新的な研究開発を推進するDX実現に向けたグランドデザインの検討へとつなげていったのです。さらにLumadaに蓄積されていたMIの知見やソリューションも活用しながら、統合データベースを中核とした研究開発の業務プロセス変革を実現しようとしています。

帝人と日立によるマテリアルズ・インフォマティクスの協創イメージ

MIをさらに加速し、研究者間で研究手法やノウハウを最大限利活用するためのCPSを協創により構築

大和田:非常にチャレンジングな取り組みですね。お客様業務に関するノウハウがなくても、現場の顧客に「普段どんな形で研究をしているか」「何が困りごとか」を聞き出していく過程で、必要となる業務要件やシステム要件が抽出できるということですね。

市川:その通りです。決して簡単な作業ではありませんが、こうした手法も活用することで、私たちに業務知見がないお客様に対しても、DXを上流工程から支援することができるという大きな実績になりました。

大和田:今回も非常に有意義なお話をたくさんお聞きしました。最後に、これからDXを進めていきたいという企業に向けて、何かメッセージをいただけますか。

市川:これからはビジネスのあらゆる局面で、デジタルが当たり前の時代が来ます。デジタルシフトを進める企業、そうでない企業との差がどんどん広がっていくでしょう。最近はPoCでの失敗を恐れず、そこで得た課題を糧に挑戦し続けるお客様が増えたとお話しました。DXとは変革であり、挑戦であり、失敗を伴うものです。だからこそ競争領域には積極的に投資し、既存の社内ルールも変えていくマインドチェンジ、それを引っ張る強いリーダーシップが必要だと思います。

DXにかじを切った際、そこに頼りになるパートナーがいるかどうかもDXの進展を左右する重要な要素となります。協創パートナーには下請けではなく、一緒に考え、共に汗をかき、最後まで併走してくれる信頼できる相手を厳しい目で選んでいただきたい。そして、その際に、日立が多くのお客様から選んでいただけるよう、これからも成長を続けていきたいと思います。

大和田 尚孝

日経BP総合研究所

上席研究員

SEを経て2001年日経BP入社。「日経コンピュータ」記者としてエンタープライズIT分野の取材を重ねる。10年副編集長。12年アジア事業プロデューサー兼務。14年に日本経済新聞社出向、IT/通信業界を担当。17年日経コンピュータ編集長。19年「日経クロステック」IT編集長を兼務。20年4月から現職。保有資格は第一種情報処理技術者、データベーススペシャリスト、ネットワークスペシャリスト、アプリケーションエンジニア、テクニカルエンジニア(システム管理)、ORACLE MASTERなど。

市川 和幸

株式会社 日立製作所

サービスブラットフォーム事業本部

loT・クラウドサービス事業部

データマネジメント本部

主管技師

1990年、日立製作所入社。Windows 3.0 OEM開発チームに所属。その後、グループウエア製品Groupmaxの開発やワークフロー製品WorkCoordinatorの全体アーキテクトに携わる。2005年度にはGroupmaxのグッドデザイン賞を受賞。現在は、Lumadaのデータマネジメント責任者として、多くの企業のデータ活用やDXを提案・支援している。

下記のフォームからお問い合わせください。