2021年12月 日経 xTECH Special掲載

様々な企業がDX(デジタル・トランスフォーメーション)への足がかりをつかみ始めた2019年末、突如として新型コロナウイルスが世界を襲った。それから2年、先がみえない中でも着実にデジタル化を推進してきた企業と、そうでない企業との差が大きく開き始めている。コロナ禍によるニューノーマルへの転換を背景に、業務やビジネスをデジタルで変革するDXへの取り組みが待ったなしの状況にある中、そこで求められる企業変革の中身、DX推進のポイント、さらに協創パートナーに求められる要件とは何か。日経BP総合研究所 上席研究員 大和田 尚孝(敬称略)が、DX先進企業として知られる日立製作所のキーパーソンに話を聞いた。

大和田: コロナ禍から2年弱が経過し、デジタル活用が進んだ会社と、そうでない会社の差が開いてきました。どのような感想をお持ちですか。

市川: 私自身は、企業間での差以上に、社内でデジタルの波に乗りきれない人々と、完全に乗っている人たちの差が出てきたと感じています。例えばテレワークを考えてみましょう。非対面での仕事にどうしてもなじめない人は、「資料が印刷できない、どうしよう」と悩んでみたり、「できれば元に戻りたい」と感じたりしている。一方で、「今まで年に1回しか会えなかった遠方のお客様とお話できる回数が増えた」「海外の開発拠点と共同でチームをつくれる」「家族と過ごす時間が増えた」と、前向きにとらえる人もいます。当社でもそれは同じで、テレワーク大歓迎という人が大勢を占めますが、やはり元に戻したいという人もいて意見が分かれます。この差は大きいです。

大和田: それは、DXの本質のとらえ方にも通じる話になりそうですね。

市川: DXの「D(デジタル)」を見ている人と「X(トランスフォーメーション)」を見ている人の違いかもしれません。トランスフォーメーションしようと思ってデジタルを使っている人と、デジタルを使えばそれでOKと考える人とでは、かなりとらえ方が違います。例えばRPA(Robotic Process Automation)は、業務システムのWeb画面操作を自動化するソリューションですが、従来業務の効率化を図るためだけに使うなら、それは「D」の要素が非常に強いと思います。RPAをトリガーに業務プロセスそのものを変革していくことで初めて「X」になり得るのです。同様に、テレワーク自体は決してXではありませんが、コロナ禍で半ば強制されたことで仕事の仕方が大きく変わった。業務プロセスやコミュニケーションのあり方が劇的に変化したのです。結果的にテレワークはXをもたらすソリューションだったと実感しています。

大和田:DXでは、企業文化の変革に踏み込むことができたかどうかも成功の分かれ目といわれています。企業文化を変えることの難しさについては、どう思いますか。

市川:DXに向けていきなり企業文化を変革するのは難しいと思います。しかし、いざというとき、必要な変化を怖がらないことは大切です。例えば日立ではコロナ禍前から、リモートセールスのメリットを検討していたのですが、「やはりそれではお客様に失礼」「資料は印刷してお持ちしなければ」という声が上がり、あまり拡がりませんでした。それがコロナ禍で一気に当たり前の営業スタイルになった。ハンコもすぐに廃止されましたし、会社に来なさいというルールも、この2年弱の間に見事になくなってしまいました。結局、言い訳が通用しなくなった局面では、変革は意外と簡単に行えるのではないでしょうか。

大和田:やるべきときは躊躇せず実行すべしということですね。その意味では、PoC(Proof of Concept)止まりで終わる企業と先に進む企業の差がどこにあるのかも気になります。PoCを具体的な成果につなげるためのポイントはありますか。

市川:デジタルを意識したPoCなのか、トランスフォーメーションを意識したPoCなのかで明暗が分かれるのは当然あります。特に注意すべきなのが最初から失敗を恐れてしまうこと。「これなら必ず成功するはず」と計画されたPoCはトランスフォーメーションにつながりにくい。「失敗するかもしれない。でもやってみよう」とチャレンジし、たとえ失敗してもそれを糧に「次はこう工夫してみよう」と継続できる意識や環境がなければ、変革は起こりにくいと思います。日本のIT業界は長い間、計画を立て、仕様書を書いて、プロジェクトマネージャーが仕切り、絶対に失敗しないようプロジェクトを進めるのが当たり前の世界でした。今後は、その方法や考え方を大きく変えなければならないと思います。

ある調査会社から、日立は国内最多のPoCを行っていると言われたことがあります。それは失敗の可能性が高かったり、非常にチャレンジングな内容が多かったりしたせいでもあるのですが、ここ数年で着実に成果が出始めています。日立が支援したお客様のPoCも、より大きな成果を目指した内容が多くなり、スピードも加速しました。つまり現場も経営も「失敗したけど、ポイントがわかって良かった。この教訓を次に生かそう」と考えられるかどうか。これが、PoCを成果につなげられる重要な条件だと思います。

大和田:成果を生み出すためのアプローチとしては、アジャイル開発やデザインシンキングにも注目が集まっています。日立はDXにおけるこれらの重要性をどう考えていますか。

市川:DXでは当然、アジャイル開発やデザインシンキングが欠かせない手段になります。従来のウォーターフォール開発は、仕様書通りにモノをつくるだけなので、ベンダーへの“丸投げ”が多くなりますし、開発過程での柔軟性がなくスピードも質も上がりにくい。多様な視点からビジネスの課題解決を図っていくDXにはなじみません。日立は2009年からデザインシンキングの手法を生かした「Exアプローチ」をITシステムの超上流工程に適用してきました。お客様のDXを支援する際にも、ワークショップを通じて多様なステークホルダーから本質的な課題や想いを引き出し、解決策の検討や将来像の共有を図るというこの手法が大きな効果を上げています。

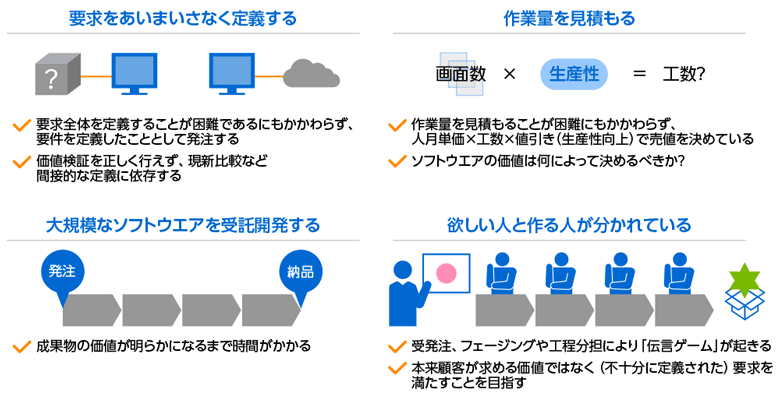

従来型のシステム開発がなぜだめなのか

DXにおけるシステム開発では迅速に仮説・検証を繰り返す必要があるため、従来型の開発形態では対応できない。アジャイルな開発体制を社内に構築し、市場変化をとらえながら小規模な開発を繰り返すべきだ(図出典:経済産業省/DXレポート2 中間とりまとめ)

大和田:経済産業省と東京証券取引所がデジタル活用で優れた実践企業を選定する「DX銘柄2021」において、日立製作所は特に優れた企業に贈られる「DXグランプリ2021」を受賞されました。経営ビジョンやビジネスモデル、戦略実現のための組織・制度、ガバナンスといった項目で、高い評価を獲得されたわけですが、どのような取り組みがDXの進展・成功につながっているのか、DX銘柄に選ばれたほかの企業も含めて、傾向やポイントなどがあれば教えてください。

市川:DX銘柄に選定された企業には、デジタル技術の積極的な活用に加え、全体的に強力なリーダーシップがあると思います。例えば当社はコロナ禍で一気に在宅勤務に切り替わりました。当社のCHRO(最高人事責任者)である中畑が、2020年5月に「在宅勤務が標準であり、出社は標準ではない」といきなり明言したわけです。実はこれには従業員もびっくりしました。最初は現場も混乱しましたが、だんだん従業員一人ひとりが在宅を基軸に、どうすればいいかを真剣に考えるようになりました。「必要なときに、必要な手段で変革はできる」という考えも根付きました。今となってはリーダーが在宅勤務に振り切ってくれて本当に良かったと思っています。

振り返ると、日立は2008年のリーマンショック以降、様々な変革を続けてきました。V字回復といわれましたが、その過程でかなり苦労はしていますし、失敗もありました。その意味では創業当初からずっと変革を続けている“変革好き”な会社なのかもしれません。その中で蓄積してきた膨大な失敗や成功の知見・ノウハウがあったからこそ、お客様のデジタルイノベーションを支援するソリューション「Lumada」を提供することができている。これもDX銘柄として高い評価をいただけたポイントだと考えています。

大和田:日立がほかの企業と違うのは、ITだけではない事業領域の広さもあるのではないでしょうか。だからこそ、多くの業種・業態の現場業務の知見があり、様々な成功・失敗体験から得たノウハウを生かした顧客との「協創」が行えるのではないですか。

市川:そうおっしゃっていただけるのは非常に嬉しいですね。日立はIT企業でもあり、製造業でもある。両方を事業として行っているので、ITとOT(制御・運用技術)の掛け合わせによる現場業務の変革や、今までにない価値の創出を提案できる。そのスタンスが、お客様のDX推進に貢献できる企業として、評価いただけている要因なのかもしれません。

大和田:DXを次のステージへと進めるために、企業が考えるべきポイントはどこにあるのでしょうか。

市川:経済産業省の「DXレポート2(2020年12月28日公表)」では、自社の強みとは関係の薄い「協調領域」と、ビジネスの強みである「競争領域」を識別するとともに、協調領域におけるIT投資を効率化・抑制し、生み出した投資余力を競争領域へと割り当てていくことが必要だと指摘しています。つまり、競争領域においてITはコストではなくビジネスそのものです。これを誰かに任せるというのはあり得ません。まずは、今までと同じやり方の延長で考えるのを止めることが大事だと思います。

また、「DXレポート2.1(2021年8月31日公表)」では、ユーザー企業とベンダー企業は「低位安定」の関係であるとされています。ユーザー企業はITをコストととらえ、ベンダー企業に委託することによってコストを削減し、ベンダー企業は受託によって低リスクで安定したビジネスを望むことでメリットを享受していると指摘しています。当然このやり方では両社ともDXに必要な技術や能力を獲得できず、最終的には“デジタル競争の敗者”となってしまう。本来、挑戦であるはずのDXが、挑戦しない方向に力がかかっているのです。

だからこそ、私もDXレポート2で指摘されたように、DXはユーザー企業が主導する「内製化」で進めるべきだと考えています。とはいえ、自社内にデータサイエンティストがいない企業、大規模なプロジェクトを回した経験のあるプロジェクトマネージャーがいない企業が圧倒的に多いはずです。DXを進める上で足りない技術やノウハウも出てくるでしょう。そこではDXを協創するITパートナーが必要になります。日立はお客様と一緒に伴走することで、お客様のDXを支援するパートナーとなります。そして最終的なゴールはお客様自身で内製し、必要に応じて日立と協創を実践するようになることなのかもしれません。

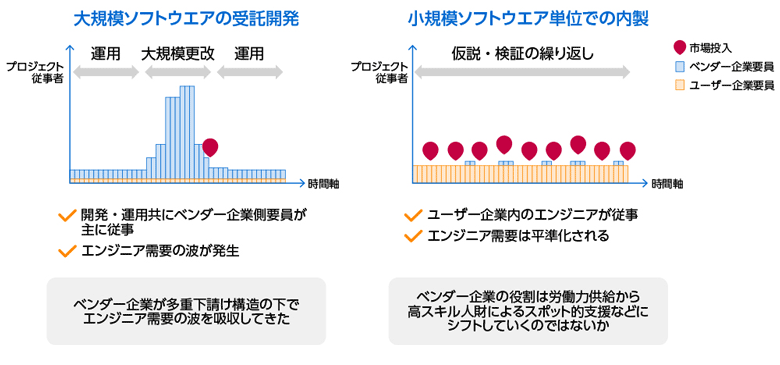

今後求められるユーザー企業による内製化

競争領域のITシステムについては経営の迅速さを最大限に引き出すため、ユーザー企業で内製化されるようになると考えられる。このため小規模単位での内製化に向け、ユーザー/ベンダー双方の変革が必要だ(図出典:経済産業省/DXレポート2 中間とりまとめ)

大和田 尚孝

日経BP総合研究所

上席研究員

SEを経て2001年日経BP入社。「日経コンピュータ」記者としてエンタープライズIT分野の取材を重ねる。10年副編集長。12年アジア事業プロデューサー兼務。14年に日本経済新聞社出向、IT/通信業界を担当。17年日経コンピュータ編集長。19年「日経クロステック」IT編集長を兼務。20年4月から現職。保有資格は第一種情報処理技術者、データベーススペシャリスト、ネットワークスペシャリスト、アプリケーションエンジニア、テクニカルエンジニア(システム管理)、ORACLE MASTERなど。

市川 和幸

株式会社 日立製作所

サービスブラットフォーム事業本部

loT・クラウドサービス事業部

データマネジメント本部

主管技師

1990年、日立製作所入社。Windows 3.0 OEM開発チームに所属。その後、グループウエア製品Groupmaxの開発やワークフロー製品WorkCoordinatorの全体アーキテクトに携わる。2005年度にはGroupmaxのグッドデザイン賞を受賞。現在は、Lumadaのデータマネジメント責任者として、多くの企業のデータ活用やDXを提案・支援している。

下記のフォームからお問い合わせください。