暗号資産・ステーブルコイン*1・NFT*2といったデジタルアセットの普及により、世界ではWeb3経済圏が急速に拡大しています。ブロックチェーン技術を基盤としたこの新たな経済活動は、資金移動や取引の自由度を高め、新たな顧客接点の創出や新産業の育成といった観点で、地方銀行 をはじめとするあらゆる金融機関にとって、新しいビジネス機会をもたらしています。

一方で、匿名性や国境を超えた即時性といったデジタルアセット取引の特性が悪用され、資金洗浄や詐欺、テロ資金供与といった金融犯罪の温床になっている側面もあります。このようなリスクが高まる中、デジタルアセット取引を対象とした、より高度な「アンチ・マネー・ローンダリング(資金洗浄対策:以下、AML)」対応が求められています。

これらの背景を踏まえ、本稿では、日本のWeb3経済圏の健全な発展に向けて、「AML対応の高度化と効率化をいかに図るべきなのか」を考察したいと思います。

- *1

- 価格が安定することを目的に、米ドルや金などの資産と連動する暗号資産

- *2

- 「代替不可能なトークン(Non-Fungible Token)」の略。「トークン」とはブロックチェーンから発行される電子的な証明書のこと

デジタルアセット市場の拡大によって激動する金融の未来

そもそも、金融機関がWeb3経済圏に参入する意義は、どこにあるのでしょうか。

たとえばステーブルコインは、価格が安定している安心感と、国境を超えた送金を高速かつ低コストで行える利便性の高さから、外国人観光客向けのキャッシュレス決済手段として大きな可能性を秘めています。また、NFTを活用すれば、地元の観光資源や文化資源をデジタル資産化し、新たな付加価値を創出するような取り組みが可能となります。さらに、デジタルアセットは従来の金融商品ではリーチしにくかった若年層に普及していることから、デジタルアセットを活用した商品・サービスの拡充によって、新たな収益源の獲得につながる可能性もあります。

なお、JVCEA*3調べによると、日本の暗号資産取引金額は2019年からの5年間で3倍*4に増えています。また暗号資産交換業者が開設した口座数についても4倍に増えており、一般市民の間で暗号資産の普及が進んでいることがわかります。もはやデジタルアセットは単なる投機対象ではなく、「地域経済の活性化」と「新たな収益源の開拓」においてメリットをもたらす有望な手段だと言えるのです。

しかしながら、その裏では、デジタルアセットが闇取引に活用されるケースも少なくありません。実際、警察庁サイバー警察局のまとめ*5によると、2023年に発生した不正送金の被害額約87億円のうち、51%にあたる約44.2億円が暗号資産交換業者宛であったとされています。

こうした実態を受け、FATF*6などの国際機関は、デジタルアセット取引に対する規制強化を求めています。また、日本でも金融庁が中心となり、デジタルアセットの利用に伴うリスク管理と透明性確保に向けた制度整備が世界に先駆けて進められています。

とはいえ、過度な規制は、新しいビジネスや技術の進展を妨げる懸念があります。だからこそ、金融包摂を推進しながらも、資金洗浄やテロ資金供与などのリスクにはしっかりと対応していく。このバランスの取れたアプローチを、業界全体で模索していく必要があるのです。

- *3

- Japan Virtual and Crypto assets Exchange Associationの略。一般社団法人日本暗号資産等取引業協会

- *4

- *5

- *6

- Financial Action Task Forceの略。マネー・ローンダリングに関する金融活動作業部会

日本のAML対応を取り巻く課題

では「イノベーションの促進」と「金融の安全性・健全性の確保」の両立を図るAML対応を、いかにして実現していけばよいのでしょうか。

現在、日本の金融機関や暗号資産交換業者では、リスクアドレスの特定や疑わしい取引の検知・調査・報告といったAML業務を、各社が個別に、試行錯誤しながら行なっています。

このような状況を踏まえ、日立では金融機関や暗号資産交換業者など50社以上にヒアリングを実施。その結果、AML対応に関して、業界内では以下のような共通課題が浮かび上がってきました。

- リスクアドレスや犯罪のトレンドは日々変化しているうえ、匿名性を高める技術の発展に伴い、AML業務の複雑性が増しているにもかかわらず、リスク判定や疑わしい取引の判断基準において各企業が独自対応 しているため、業界内でベストプラクティスの共有が進まない。

- ブロックチェーン技術に明るく、専門性の高いAML業務に対応できる専門人財を十分に確保できている企業はごく一部に限られており、不正取引の調査・被害拡大の防止が困難 。

- 特に中堅・新興企業にとっては、AML対応にかかる人的・コスト的な負担が重くのしかかっている。

- 情報共有の枠組みが未整備のため、同じ詐欺グループが複数の業者にまたがって取引を行なっていても、業者側は即座に検知することができず、対応の重複や遅延が起きてしまう。

これらに加え、現在のAML業務では、「Chainalysis」のような海外製の暗号資産捜査ツールに依存している傾向があります。しかし、海外製のツールには、日本企業が独自に保有する疑わしい取引データやリスクアドレスなどの情報が十分ではなく、日本独自のブロックチェーンにも対応していません。そのため、日本特有のリスク(日本語詐欺サイト・国産プロジェクトの不正・国内ユーザーの挙動など)を検知するには、その実効性に課題があります。

こうした業界の構造的な対応の遅れが、日本のWeb3経済圏の発展の足かせとなっており、この状況を放置すれば、さらなる日本の金融のガラパゴス化を招き、グローバル競争に遅れをとることになりかねません。

AML対応のエコシステム構築をめざして

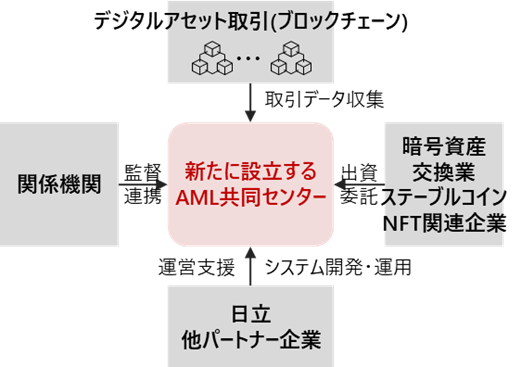

そこで日立では、複数の金融機関やデジタルアセット事業者とともに、AML業務の共同化や情報連携に向けたプラットフォームの構築に向けて始動しました。

それが、2025年2月から4月にかけて、日立とデジタルアセット取引業者など12社が連携して行なった、AMLの実効性向上と共同化に向けた実証実験*7です。実証実験の対象は、AML業務のうち、中間管理と呼ばれる顧客・取引モニタリングに関する業務です。

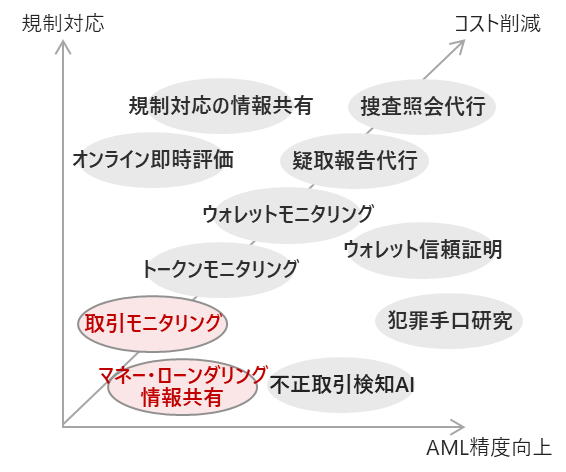

将来的には規制対応・コスト削減・AML精度向上の3つの観点から、「疑わしい取引の報告サポート」など11機能の提供をめざしていますが、今回、実証実験では、そのうちの「マネー・ローンダリング情報の共有プラットフォーム」と「デジタルアセット取引のモニタリング機能」を対象としました。これら2つの機能について、システム・人材・情報の共同化による有効性を検証しました。

その結果、各社が保有するリスク情報を共有することで、業界全体としての早期対応を実現できる可能性が明らかとなり、業界内での情報共有基盤としての有効性を示すことができました。今後は、システム改善・サービス拡充・業務プロセス支援、およびAML業務の精度・効率性・対応力のさらなる向上をめざしていきます。

また、今回の実証実験を通じて、AML業務の中間管理だけでなく、後続プロセス(詳細調査・疑わしい取引の報告・捜査機関からの照会対応など)の負担軽減に関する要望が多くの企業から寄せられたことから、AML業務の効率化と負担軽減を目的とした「AML共同センター」の具体化検討を進めていく予定です。

このように、業界・企業の垣根を越えた官民連携の橋渡し役として、日立はこれからも安心・安全な社会基盤の構築と、健全なデジタルアセット市場の拡大に向けた取り組みを推進していきます。

デジタルアセット取引AML共同化構想を実現するためには、参加企業による協力・協創が欠かせません。AML共同化構想への参加をご検討の方は、ぜひ一度お問い合わせください。

今回の語り手:金融第二システム事業部 金融システム第一本部 グロース戦略推進センタ

岸 功さん

語り手より

デジタルアセットの拡大とともに、金融犯罪の手口も日々巧妙化しています。特に、暗号資産を通じた詐欺被害やマネー・ローンダリングは、もはや一社だけでは防ぎきれない社会的課題です。日立は、業界全体で力を合わせる“共同化”で、安心して利用できるデジタル社会の実現をめざします。ご関心のある方は、ぜひお気軽にご相談ください。