2025年7月17日(木)、日立製作所は日立グループ最大規模のイベント「Hitachi Social Innovation Forum 2025 JAPAN, OSAKA」を開催しました。日立がめざす未来の姿を共有し、お客さまやパートナーとの協創の機会を創出する場として開催してきた日立のフォーラム。通算27回目となる今回は、2025年日本国際博覧会(以下、大阪・関西万博)に合わせ、初めて大阪で開催、大阪・関西万博で日立が参加する「未来の都市」パビリオンに関連し、未来の都市、サステナビリティ・環境、デジタルセントリック、グリーンエネルギー、幸せな生活という5つのテーマで展示とセッションを行いました。

今回、このHSIF2025 JAPAN, OSAKAと大阪・関西万博をフリーアナウンサー・ジャーナリストの松井 康真さんが訪れ、エネルギー分野の展示やセッション、万博パビリオンの体験型展示を取材しました。その模様をEnergy Highlights特別企画「松井 康真がゆく原子力最前線」番外編としてお届けします。日立の取り組みは、松井さんの目にどう映ったのでしょうか。

Hitachi Social Innovation Forum 2025 JAPAN, OSAKA開催当日の大阪は前日までの猛暑が一転、朝から雨模様となったものの、会場となったヒルトン大阪には大勢の来場者が詰めかけた。大阪では初めての開催となる日立ソーシャルイノベーションフォーラムへの関心の高さがうかがえる。

会場に到着した松井さんは、まず「グリーンエネルギー」の展示コーナーへーー。ここではバッテリーの製造・利用・再利用のライフサイクルを最適化するバッテリーソリューション、環境効率に優れた変圧器、電力事業をサポートするデジタルソリューション、HVDC(High Voltage Direct Current:高圧直流送電)、そして原子力に関連する展示が行われている。

原子力分野のテーマは「One Hitachiで創造する未来の原子力」、日立の原子力分野全体を紹介しつつ、小型軽水炉BWRX-300にフォーカスした内容だ。中でも最初に松井さんの目を引いたのはBWRX-300の模型。内部構造までよく見える120分の1スケールのカットモデルを前に、「私は模型好きということもありますが、こうして実際の立体物になっていると、CG映像などよりずっとわかりやすく、見せ方としておもしろいですよね」と声を弾ませる。説明員の木藤 和明さんに鋭い質問を次々と投げかけながら、細部にまで目をこらしていた。

「福島第一原子力発電所事故の報道では、実際に自分で1号機の模型をつくりましたから、構造は頭に入っています。50年が経ってBWRがどう進化したのか、どこがどう変わったのか、よくわかりました」

世界では原子炉メーカー各社が小型原子炉の開発を進めているが、現時点で稼働しているものはなく、2030年代にカナダで運転開始をめざしているBWRX-300は小型原子炉普及の先駆けとして注目されている。

「次世代革新炉の開発に従事する大西さんより説明を受けました。福島事故の教訓を反映した安全な次世代の小型原子炉には、もう期待しかありません。しかもモジュール化されていて量産可能であるという点にも大きな価値を感じます。オーダーメイドの大型炉と量産型の小型炉、両方を持つことでさまざまなニーズに対応していくことが大事なのですね」

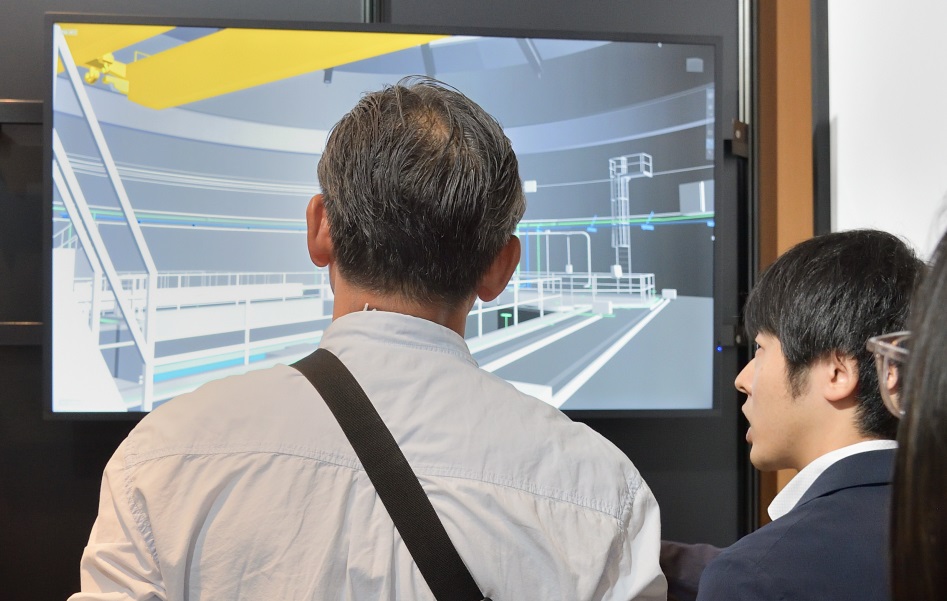

BWRX-300の模型の隣にはモニターが設置され、内部のデジタルツインのデモンストレーションが行われていた。ゲームパッド(コントローラー)でアバターを操作しながら、機器や配管の配置と作業者の動線などを実際のサイズ感で確認できる。現在はイメージ画像だが、今後は実際の発電所のデジタルツインを作成し、管理・運用などの効率化につなげていく計画だ。

「原子力発電所のデジタルツインは、学生さんの教育にも使えると伺い、なるほどと思いました。外からはなかなか見えにくいものが見えるようになることで敷居が下がり、原子力分野で働きたいと思う方が増える効果も期待できそうです」

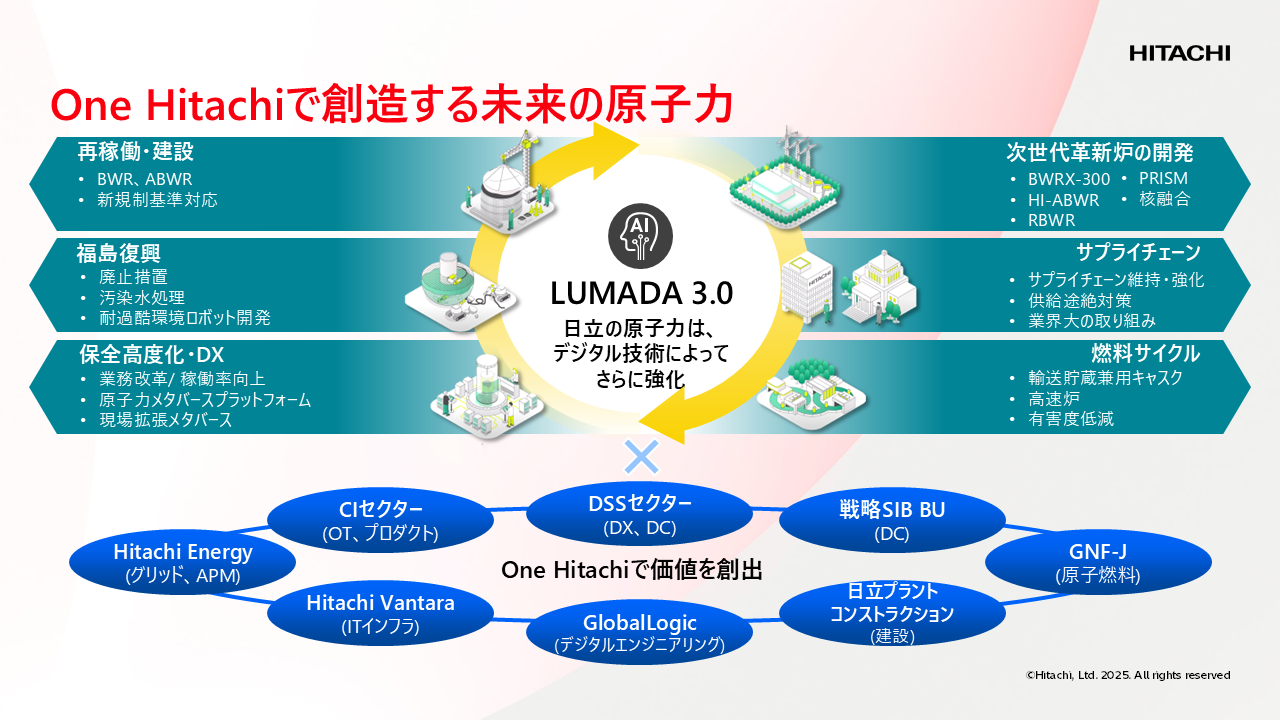

原子力の展示テーマである「One Hitachi」には、デジタルイノベーション事業LumadaをAIとドメインナレッジ(現場の暗黙知やノウハウ)によって進化させたLumada 3.0をコアとすることにより、原子力事業の各部門の連携、日立グループの他の事業セクターとの連携を強化し、持続可能な社会を支える価値の創出をめざすという意味が込められている。

One Hitachiで創造する未来の原子力

「原子炉の設計から建設、運転、保全、燃料サイクルや廃炉まで原子力事業全般を手がけている日立だからこそ描ける未来の姿があるのだとわかりました」

続いて松井さんが足を向けたのは隣の「HVDC変換所のデジタルソリューション」に関する展示。長距離の効率的な大容量送電に適したHVDCは、国境をまたいだ電力流通が発達しているヨーロッパで普及してきた。近年は再生可能エネルギーの普及や広域電力取引の拡大などを背景にアメリカ、中国、中東などでも導入が進んでいる。日本ではこれまで交流が主だったが、太陽光・風力発電に適した地域から需要の大きい大都市圏への送電や電力系統の安定度向上などに寄与する技術として期待されている。

「そもそもHVDCとはHigh Voltage Direct Currentの略で高圧直流送電のことなんですね。私はこの分野にはあまり明るくないので初耳の内容もあり、興味深く説明を伺いました」

また、バッテリーソリューションの展示では、使用済バッテリーのリサイクルを効率化し、製造・利用・再生のバッテリー循環を加速するソリューションなどの説明を受けた松井さん、「バッテリーには関心があって、リチウムイオンに代わる次のブレークスルー技術を期待しています。一方で、現在のバッテリーを最大限活用することに取り組んでいると伺い、その面でも新たな展開が期待できそうだと感じました」。持続可能な社会を実現する上で欠かせないグリーンエネルギーの領域における日立のポテンシャルはしっかり感じ取っていただけたようだった。

「ベースロード電源としての大型原発があり、そこで発電した電力を他の地域まで効率よく運ぶ広域の電力網と、小型原発や再生可能エネルギーとバッテリーシステムなどによる地産地消の小規模な電力ネットワークを組み合わせて、柔軟で強靱なエネルギーシステムを構築していくことが、災害対応も含めた持続可能性という意味では必要ですよね。発電から送電や蓄電の技術まで提供できる、しかもそれらをデジタルで高度化・効率化するということも含めてできることが、日立の強みですね」

次に松井さんは「未来の都市」の展示に向かい、まず未来の地方都市のイメージ映像を視聴した。この映像は、デジタル技術により異なる社会システムのデータを連携し、街全体の調和を実現した様子を描いている。

「未来の都市って言葉で聞いただけでは漠然としていますが、映像作品になるとイメージしやすいですね」

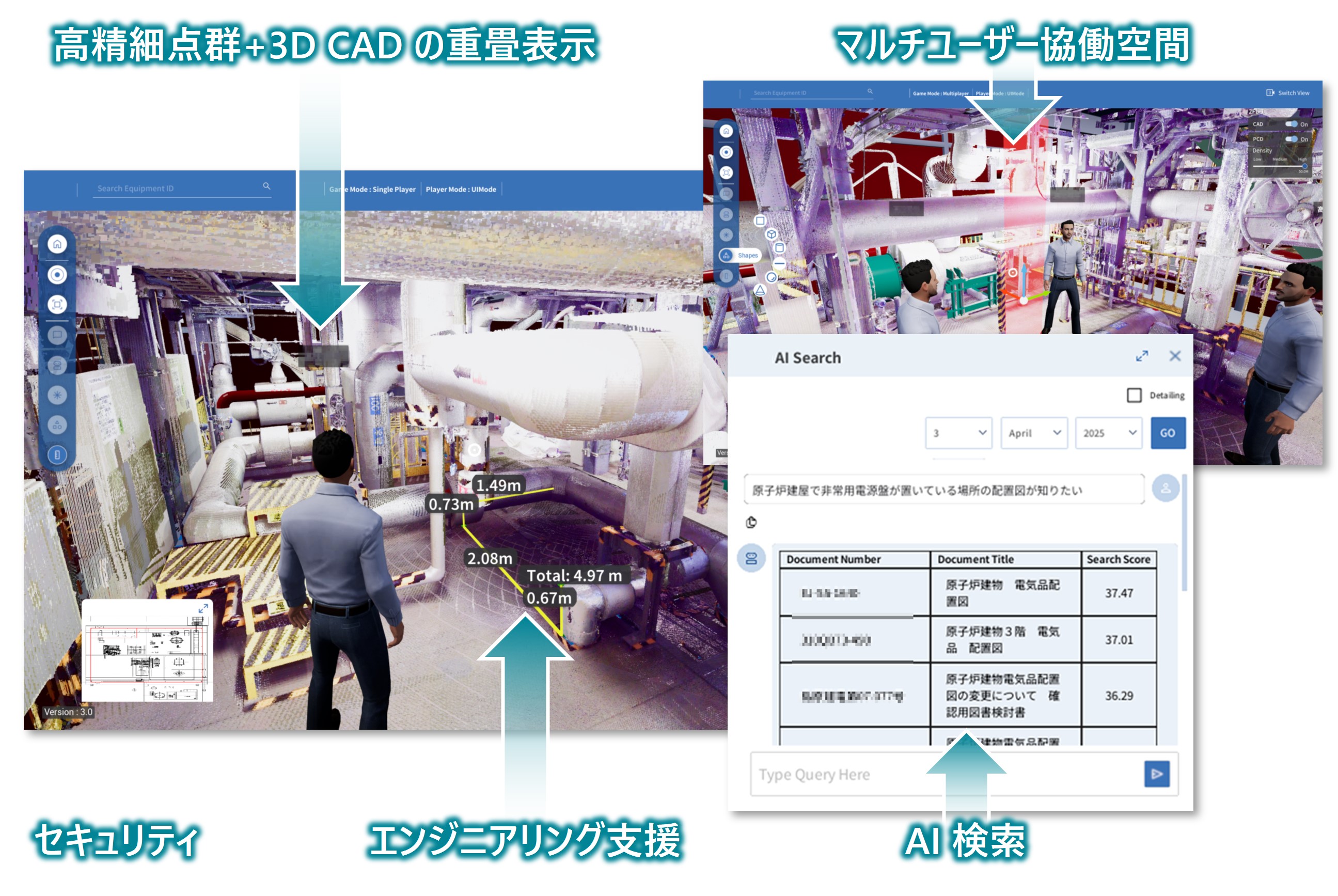

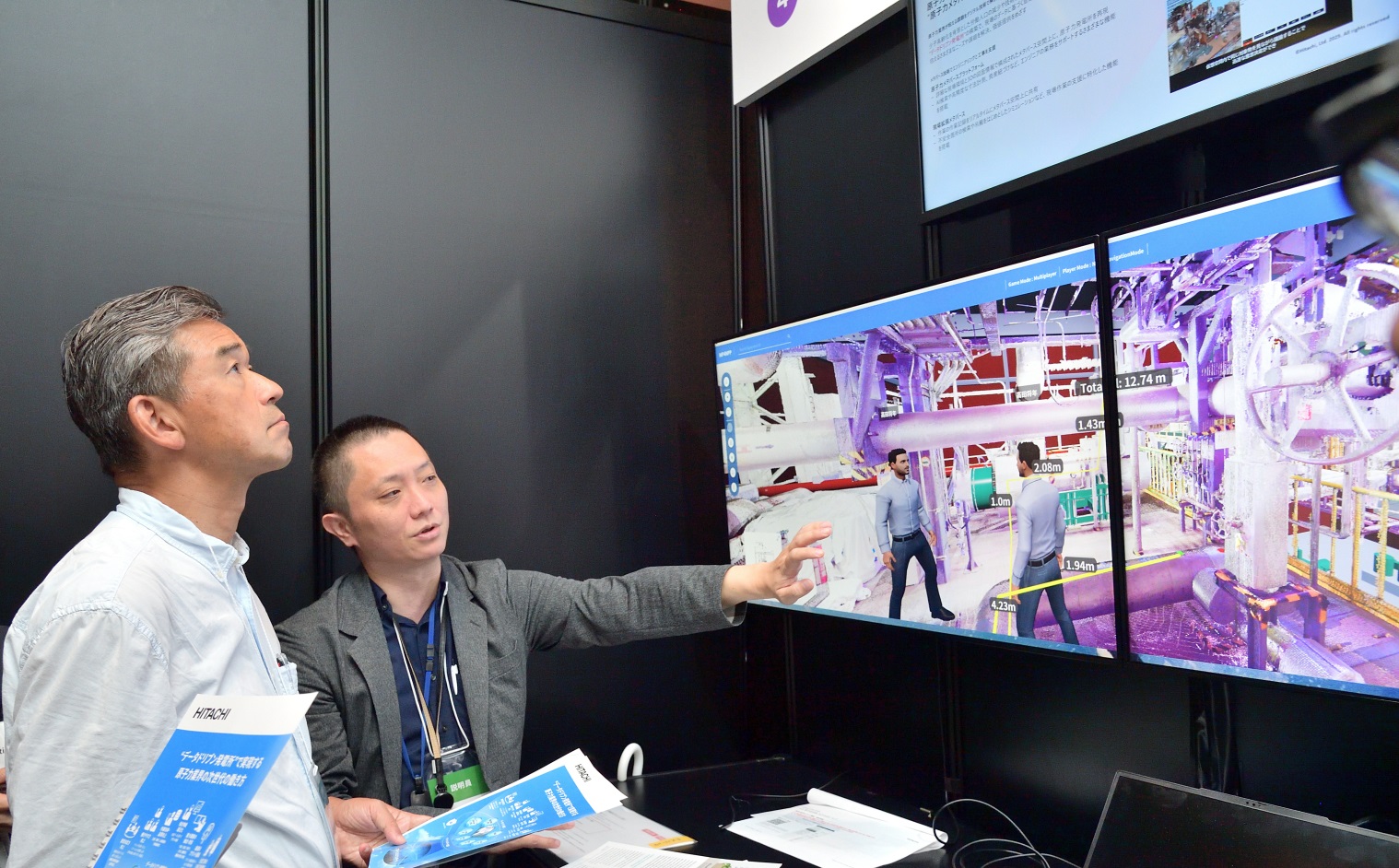

関連する展示では、未来のワーカーを支援する技術の一つである「メタバースを活用した原子力業界の次世代の働き方」の展示について説明を受けた。これは、実際の原子力発電所の内部をメタバース上に再現し、そのプラットフォームを通じて現場の状況やデータを電力事業者、工事施工会社などのパートナー間で共有。設計、施工から保全、資産管理までの作業効率化を実現できる技術だ。

メタバースを活用した原子力業界の次世代の働き方

「現場に行かなくても状況が共有できるということは画期的ですね。さらに、運転中のプラントの機器の劣化状況などを診断できるシステムもあるとのことで、例えば配管の内側の劣化具合なども診断できるとなると、メンテナンスが格段に楽になると思います」

「私の卒論テーマが火力発電プラントの配管減肉(内側のすり減り)を固液混相流モデルにより予測するというものでした。そうしたことが実際のデータを使ってデジタル空間で予測・診断できるようになるというのは、40年でついにここまできたか!と感慨深いですね」

「今後、デジタル化で原子力の分野も大きく変わっていくことを感じさせる展示でした。展示会場全体が来場者の熱気にあふれていて、皆さん日立の技術に高い関心をもっておられる様子も印象的でした」

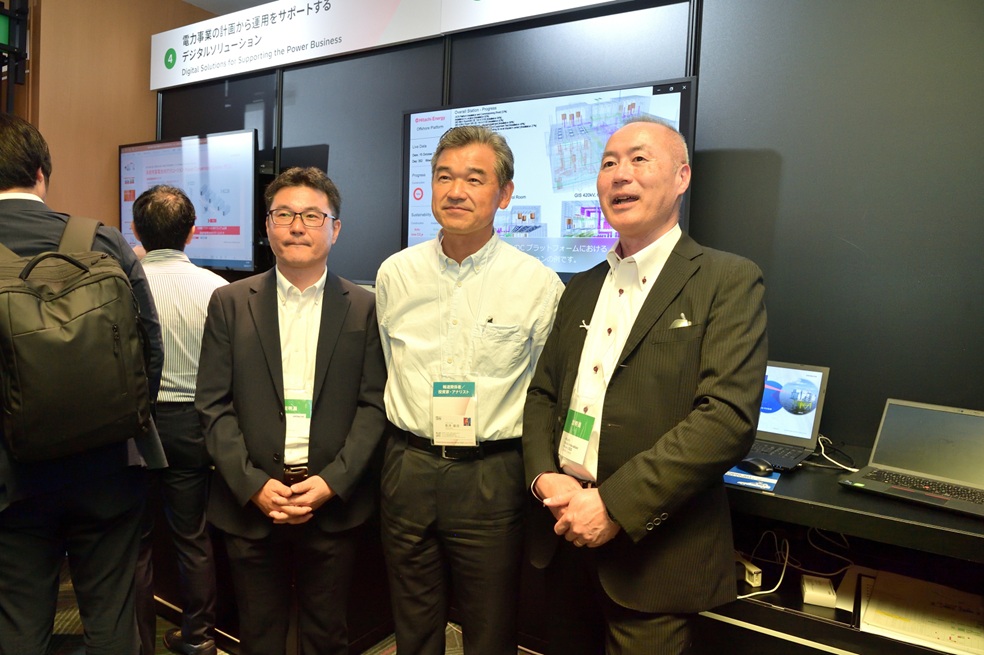

展示の見学を終えた松井さんが足を運んだのは、「エネルギーとデジタル融合による持続可能な未来への取り組み」と題したエネルギー部門のビジネスセッションの会場。

日立製作所のエナジー事業責任者を務めるアンドレアス・シーレンベック、日立GEベルノバニュークリアエナジー 原子力生産本部 担当本部長の鈴木 彩子、日立エナジージャパン グリッドオートメーションビジネスユニット シニアソリューションコンサルタントの木明 緑をパネリストに、炭素回収技術研究機構(CRRA)代表取締役機構長・CEOの村木 風海氏をモデレータに迎えて行われたセッションでは、まず村木氏より気候変動の状況とその対策が待ったなしであるという問題意識が共有された。次にシーレンベックが増大する電力需要に応えつつ脱炭素を実現していくには再生可能エネルギーの導入拡大が最も効果的であると指摘。そのためには再生可能エネルギーと共存する安定的かつ高信頼のクリーン電源としての原子力と、安定した電力供給を支えるパワーグリッドの高度化が必要であり、日立の技術が不可欠であると述べた。

続いて、脱炭素社会の実現に向けて期待されるブレークスルー技術として、まず村木氏自身が手がけるCO2直接空気回収装置とそれを用いたビジネスの構想について紹介した。鈴木は日立の原子力事業の方針として、海外小型炉事業を拡大、国内事業を着実に推進するとともに、デジタル技術との融合により働き方も含めた革新をめざすと述べた。そして木明は、エネルギー事業を取り巻く環境が複雑化し舵取りが困難になる中で、エネルギー事業の運営にデジタル技術を活用することで高度化に貢献する取り組みを紹介した。

「日立のエネルギー事業全体の方向性が理解できましたし、村木さんのCO2回収技術についても興味深く拝聴しました。パネリストの皆さんの説明もよどみなく、安心して聞くことができました」

続いて松井さんが聴講したのは、德永 俊昭執行役社長兼CEOの基調講演「日立が描く『ハーモナイズドソサエティ』〜環境・幸福・経済成長が調和する未来〜」。德永社長はまず、世界の分断が進む今だからこそ、日本が尊んできた精神であり、日立が創業の精神の一つとして受け継いできた大切な価値観である「和(ハーモニー)」が重要であるとし、日立は、環境課題の解決、人々の幸福、経済成長のすべてが両立した「ハーモナイズドソサエティ」をお客さまとともにめざすと述べた。

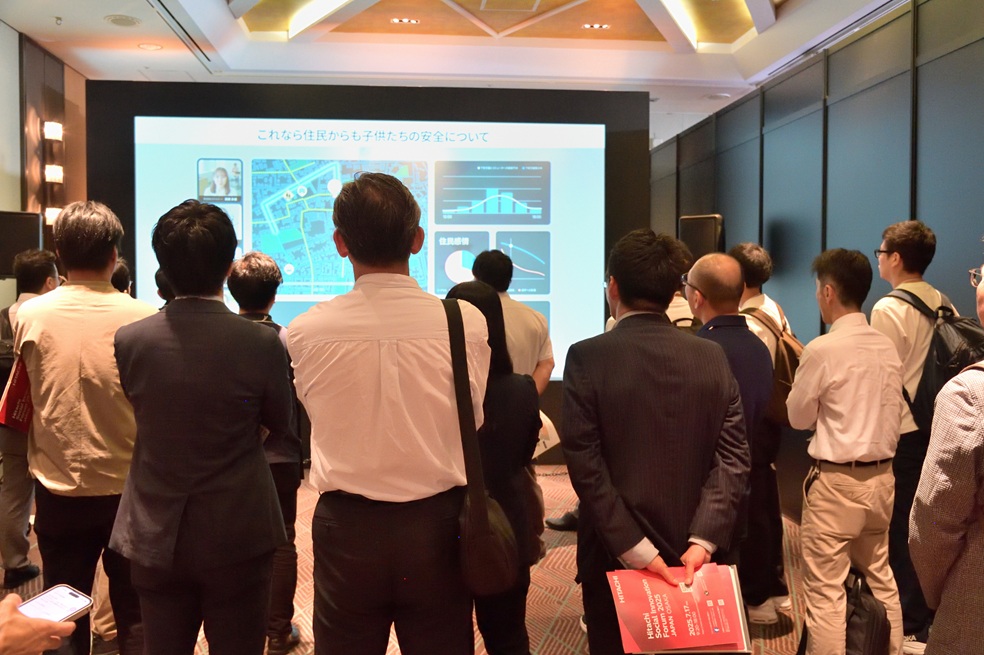

そして、その取り組みの三つのカギとして、ドメインナレッジとAIの融合により「進化したLumada」、IT・OT・プロダクトを一社のなかに併せ持つ日立グループがひとつになり新しい価値を生み出していく「『真の』One Hitachi」、住民の声×データとテクノロジーでめざすべきソサエティを実現していく「ソサエティとの協創」について、それぞれ最新事例を示しながら説明。時代も社会も変わり続けるからこそ、立ち止まらずに「What’s next?」と問い続ける楽しさを、皆さまとともに世界中に届けていきたいと結んだ。

「ハーモナイズドソサエティを実現するための三つのカギを示すという構成がわかりやすく、印象に残っています。それぞれに事例のVTRをはさみ、飽きさせない工夫もありましたね。メイン会場は満席でサテライト会場にも人があふれていたそうで、日立の新社長が何を話すのかという、高い関心と期待を感じました」

基調講演のあと休憩をはさみ、松井さんは大阪・関西万博の会場へと移動。朝から降り続いていた雨も上がり、比較的すごしやすい気温となった会場をしばし散策したあと、日立の参加するパビリオンへと向かった。

「大阪・関西万博は2回目の訪問ですが、西ゲートからの入場は初めて。楽しみです」

「大屋根リングの上を一周走ってみたいと思いましたが、雨で濡れていて滑りやすそうなので断念」

今回の万博では、日立はKDDIをはじめとする業界の壁を越えた12者と博覧会協会との共同出展事業である未来社会ショーケース事業・フューチャーライフ万博「未来の都市」パビリオンに参加している。その中で日立とKDDIは、「Society 5.0と未来の都市」をテーマとした共同展示「Mirai Meeting(ミライミーティング)」を提供している。

「Mirai Meeting」は、「未来は自分たちで変えられる」をコンセプトとした体験型の共同展示。未来の課題に対する解決策を来場者120人がみずから選択することを通して、未来の都市がどのように変わるのかを体験できる「Mirai Theater(ミライシアター)」と、最大3人の来場者が協力しながらゲーム感覚で社会課題の解決を体験できる「Mirai Arcade(ミライアーケード)」で構成されている。

「Mirai Theater」では、高さ6m、幅15mの大型スクリーンで、2035年の未来に住む子どもからのSOSを受け取るという設定のもと、「食と健康」、「労働と学習」といった身近なテーマについて考え、スマートデバイスを利用して解決策を選択する。来場者の選択により、未来のシナリオが変化するという展示だ。

「2035年というと10年後。10年後というと近い未来という感覚だけれど、変化のスピードが速まっているので、今の私たちが思っているより先に進んでいるのでしょうね。気候変動や生成AIの発達などにより、想像もつかない未来が訪れそうです」

「展示のコンセプトについて研究開発グループの池ヶ谷さんに説明してもらいましたが、デジタル技術は生活や仕事を便利に進化させてくれる一方で、生成AIの利用拡大により電力需要だけでなく水利用も増大するというお話が印象に残りました。子どもたちによりよい未来を残すために今どんな選択をすべきなのか、あらためてよく考えなければと思います」

「Hitachi Social Innovation Forum 2025 JAPAN, OSAKA」から大阪・関西万博と、盛りだくさんの取材を終えた松井さん。最後に一日の感想を伺った。

「最先端の技術や取り組みを形として見せていただき、学ぶことの多い一日でした。と同時に、どんなすごい技術も、今はエネルギーが不可欠であることも実感させられました。生成AI時代の到来を受け、IEA(国際エネルギー機関)では全世界のデータセンターの電力消費量が2030年までに2024年の水準から倍増すると見通していますね。しかも今日、目にしたような未来の都市では、脱炭素社会に向けた電動化の流れや産業のデジタル化なども加速度的に進むはずですから、必要とされる電力は膨大になっているでしょう。その電力需要は、現実問題として火力発電だけではまかないきれません。もちろん再生可能エネルギーには期待していますが、次世代の安全な原子力発電も活用しながら、エネルギーの安定供給を実現していくことの重要性を再認識した一日でした」

松井 康真 氏

フリーアナウンサー・ジャーナリスト

富山県南砺市(井波町)出身。富山県立高岡高校卒業。東京工業大学(現 東京科学大学)工学部化学工学科卒業。1986年 テレビ朝日にアナウンサーとして入社。「ミュージックステーション」でタモリさんと組んでMC、「ニュースステーション」ではスポーツキャスターを担当、「ステーションEYE」、「ワイドスクランブル」、「やじうまプラス」などで報道情報キャスターとして活躍。2008年 テレビ朝日アナウンサースクール「アスク」学校長。在職中の2年間の指導で全国に100人以上のアナウンサーが誕生。2011年3月の東日本大震災を契機にアナウンス部から報道局原発事故担当記者に異動。その後に宮内庁担当、気象災害担当、コメンテーターを歴任。2023年テレビ朝日退社後に個人事務所「OFFICE ユズキ」を設立。株式会社タミヤ模型史研究顧問、富山県南砺市アンバサダー、株式会社獺祭メディアアドバイザー。