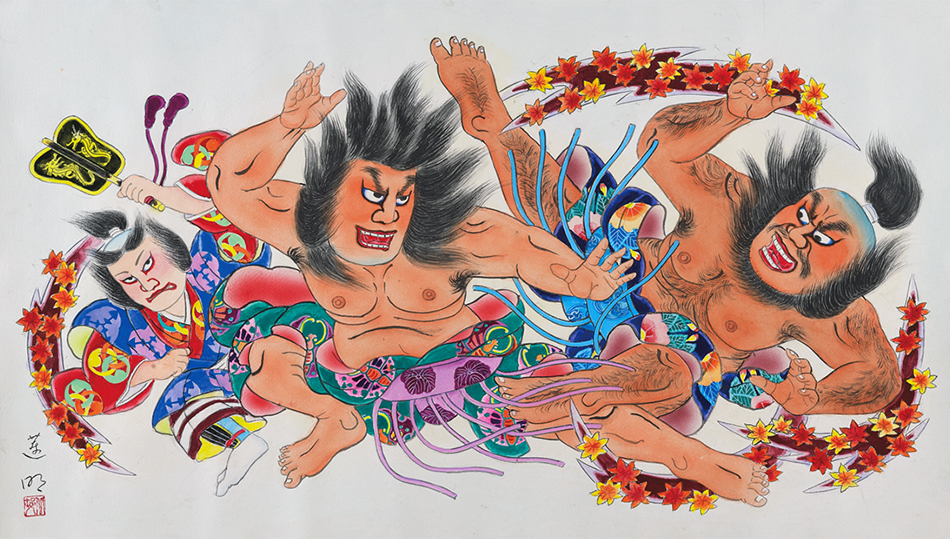

物語の舞台は平安時代末期の伊豆柏峠。伊豆と相模の武士たちが慰労の酒宴を開いたときの出来事。

宴席を盛り上げようと源頼朝の前で相撲を取ることとなり、力自慢が競い合った。相模側から工藤祐経の腹心である大庭景親の弟、俣野五郎景久が登場すると、他の強豪たちを一蹴し、得意満面で挑戦者を次々と倒していく。

このまま俣野の全勝かと思われたが、次の挑戦者は伊東祐親の嫡子である河津三郎祐泰。小兵ながら堂々とした姿勢で現れ大きく四股を踏んだ後、俣野との激しい相撲勝負が繰り広げられた。

勝負は拮抗するが、最後は河津が俣野を投げ飛ばして破り、決着となった。

ちなみに、現代の大相撲にも存在する「河津掛け」という決まり手は、河津と俣野の相撲が由来ともいわれている。

ねぶたは河津が俣野を投げ飛ばす場面。勝負が決まる一瞬の緊迫感を表現した。

各地で発生した地震により被災された皆さまに、日立連合ねぶた委員会一同、心よりお見舞いを申し上げます。

日本の国技とされる「相撲」の基本動作「四股踏み」は、下半身を鍛えるための重要な稽古で、地中の邪気を祓い、大地を鎮める神事から発したものといわれています。

河津の力強い四股踏みが大地を鎮め、被災地の速やかな復興へつながるよう、心よりお祈り申し上げます。

参考資料/『相撲の歴史と伝説 大相撲昔話 伝説と奇談第13集』(山田書院)

『相撲大事典 第四版』(公益財団法人 日本相撲協会監修)

下絵制作者:北村蓮明氏

8月2日〜7日に開催された青森ねぶた祭にて、日立連合ねぶた委員会は、従来、大型ねぶたの点灯には軽油使用の発電機が使われていましたが、日立連合ねぶた委員会では、環境に配慮してバッテリーを活用しています。

日立連合ねぶた委員会は、これからも新たな挑戦を続け、時代の変化に柔軟に適応することで、国の重要無形民俗文化財に指定されている青森ねぶた祭の末永い伝承とさらなる発展に貢献します。

囃子賞を受賞

9月14日(土)〜16日(月祝)、「第16回日立ねぶたぬりえ展」を青森市のアスパム2階 エネルギー館ギャラリーにて開催し、543名の方にご来場いただきました。

本展示会は、青森ねぶた祭の伝承を目的に、2006年から日立連合ねぶた委員会が独自に開催し、今回で16回目となります。

今年も青森市内の子どもたちはもとより、全国各地から感性豊かな作品が寄せられ、応募総数は85枚にのぼりました。

たくさんのご応募ならびにご来場、誠にありがとうございました。

展示の様子と受賞作品