Chief Lumada Business Officer 対談シリーズ

2021年9月 日経ビジネス電子版 SPECIAL掲載

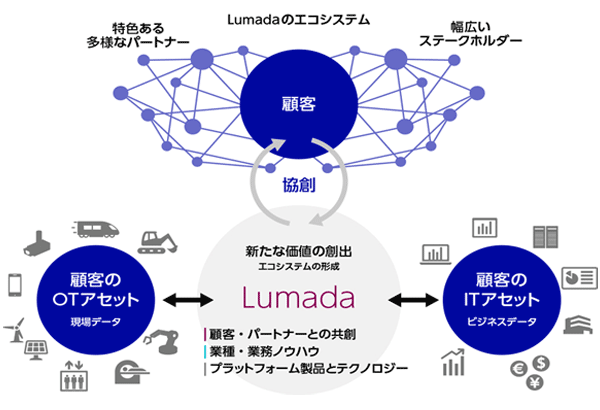

電力、鉄道、通信、上下水道をはじめ、社会インフラを支えるシステムを長年にわたって提供してきた日立製作所(以下、日立)。同社では様々な事業で培った知識・ノウハウとデジタル技術を高度に融合させることにより「社会イノベーション事業」を推進。社会と企業経営の課題解決を通じて、持続的な成長を目指している。この実現に向け重要な役割を果たしているのが「Lumada(ルマーダ)」だ。これは協創による新たな価値創造のための、日立の先進的なデジタル技術を活用したソリューション/サービス/テクノロジーの総称だ。こうした取り組みの全体像やLumadaについて、社会ビジネスユニットCLBO、COO 細矢 良智と、日立に新たにジョインした加治 慶光、澤 円の3人が語り合った。

―近年、社会課題を解決するためのデジタル活用が叫ばれています。こうした中、日立は早くから「社会イノベーション事業」を掲げ、社会インフラのDXを積極的に推進しています。まずは、社会インフラのDXがなぜ必要なのか、その背景や理由をお聞かせください。

細矢:現在、社会は大きな転換期を迎えています。新型コロナウイルス感染症により世界経済は打撃を受け、経済的格差がさらに進んでいます。その一方で、環境問題への関心が高まり、世界的規模での取り組みが行われています。

問題なのは、これらの変化が一段と加速していることです。例えば、気候変動によって世界各地で相次ぐ猛暑や洪水、干ばつなどは、皆さんもよくご存じだと思います。

経済においても、グローバル化がますます進展し、少子高齢化が進む日本では、いかに環境と経済を両立し、持続可能な社会を構築していくかが重要な課題となっています。

もしかすると我々は、世界規模で起こる社会課題を解決できる最後の世代となるかもしれません。そのためには対症療法ではなく、今までの延長線上にない、新しい取り組みが必要です。そこで求められてくるのが、デジタルの力で社会課題を解決する社会インフラのDXにほかなりません。

加治:環境負荷の低減、経済価値の再配分、安全・安心な社会づくりといった社会課題の解決は、既に待ったなしの状況にあります。

かつて日立の社長・会長を務め、2021年6月にお亡くなりになられた中西 宏明さんは、経団連の会長として2020年から、サステナブル(持続可能)な資本主義のあり方を示す「。新成長戦略」を推進されていました。経団連が目指すその方向性と、いま細矢さんがおっしゃった社会課題解決への道筋は、SDGs(持続可能な開発目標)の観点から見ても同じであり、日立が推進している社会イノベーション事業の内容とも合致しています。

私は以前、内閣官房の国際広報室参事官として東日本大震災の対応などに取り組んでいました。当時の日本は世界共通の開発課題であるMDGs(ミレニアム開発目標)を推進していましたが、世界的にもそれではもう間に合わないということで、2015年の国連サミットで新たにSDGsが採択されたわけです。それに先駆けて、日立が長年培ってきた社会インフラの技術とITを組み合わせた、社会イノベーション事業へのシフトを2009年に宣言したのは、先見性という意味でもあらためて驚かされます。

澤:様々な産業分野のテクノロジーやソリューションを持っている日立が、グループを挙げて社会イノベーション事業を推進している、社会インフラのDXを進めているというのは、非常に大きな責任とビジネスチャンスを持っていることを意味します。

社会課題というと主語が少し大きいように感じるかもしれませんが、環境問題1つとっても、自分の周りだけは水害や地震は起きないということはあり得ないわけで、常に“自分ごと”に直結して考える必要があります。

そうなると、社会インフラを支える仕事というのは、自分や家族を守るだけではなく、日本や世界への社会貢献にもつながるわけです。その仕事に、誇りや、やりがいを感じているのではないでしょうか。

そうしたビジネスに対して、日立は技術や人財も含めた非常に幅広いアセット(資産)で対応できる。それは職場としても面白いし、パートナーとして組んでも面白い。顧客として日立のサービスを使う立場でも、とても頼りがいのある相手に見えると思います。

私が今回、日立にジョインさせてもらったのも、実はそういうところに非常に魅力を感じていたからです。

加治:今、澤さんからビジネスチャンスという話がありました。まさにその通りで、社会イノベーション事業というのは単なるCSR活動ではなく、投資効果があるビジネススキームを確立させることで持続可能性を追求するビジネス戦略なのです。

SDGsは2030年に向けた未来から逆算して現在の施策を考える「バックキャスティング」に特長がありますが、日立も早くから社会イノベーションのチームを作り、持続可能な世界に向けた社会課題の解決に取り組んでいる。VUCA*の時代では気候変動がさらに激しくなったり、新型コロナウイルスのようなパンデミックが再び出てきたりといった不可逆な変化が多いと考えますが、社会イノベーション事業は、その不可逆なものを解決する方向にしっかりと寄り添い、力を投入していて、とても合理的な戦略だと私は思います。

細矢:日立も現在の社会の変化に大きな危機感を抱いています。幅広い事業に携わっている日立だからこそ、こうした社会課題の解決に、これまで以上に積極的に、勇気を持って取り組んでいく責務があります。その柱となるのが社会イノベーション事業ですが、そこで重要なカギを握るのが、社会のあらゆる分野でのデジタル活用です。日立はITの製品・サービスと共に、お客様の様々な社会インフラに係わっており、「Lumada」を核とした社会インフラのDXという形で、持続可能な社会の実現に貢献できると考えています。

―細矢さんは、社会ビジネスユニット(以下、社会BU)のCLBOであり、COO(最高執行責任者)を務めています。日立の社会イノベーション事業の中で社会BUが果たす役割、ミッションとは何でしょうか。

細矢:社会BUは多くの社会インフラシステムを担っており、様々な社会インフラをDXするという重要なミッションを持っています。

例えば、官公庁・自治体、電力、交通、通信、防衛といった幅広い分野でミッションクリティカルなシステムを構築・運用し、社会インフラを整備してきました。

具体的には、JRの発券窓口にあるチケット・予約販売システム、気象庁のスーパーコンピュータシステム、官公庁・自治体などの公共システム、通信システム、陸・海・空・宇宙の防衛に寄与するシステムなどです。

このように社会BUは、古くから社会インフラに携わってきたBUであり、エンジニアリング力、OT(制御・運用技術)とITのノウハウ、人財、お客様との協創基盤など、様々な強みを持っています。この強みを生かし、社会インフラのDXを推進しているわけです。

澤:日立は多くの事業を展開し、そこから得られた膨大な一次情報を扱う会社なんですね。ただし、各事業が具体的ゆえに独立性が高く、各事業分野で完結しやすい会社だった。言い換えればサイロ化しやすい側面も持っている。そこにLumadaというキーワードが出てきたというのが非常に面白いと思うんです。

世界的な経済学者シュンペーターは「イノベーションとは技術革新ではなく“新結合”である」と言っていますが、まさにLumadaは、その新結合のプラットフォームであり、コンセプトであり、スピリットなんじゃないかと私は感じています。

日立の各事業分野が持っている資産は、単なるレガシーではありません。これはどこにも真似のできない大切な資産であり、それらを結合することで新しいケミストリー(化学反応)が生まれるかもしれない――そんな可能性を感じたからこそLumadaが生まれたのではないでしょうか。

細矢:その通りです。数十年前までは鉄道システムにしろ、発電システムにしろ、すべてが個別の特殊な装置で成り立っていましたが、コンピュータの技術革新によって、それらが汎用システムで構成できる時代に移行してきました。すると、システムから出る情報がITと結びつきやすくなり、それが「OT×IT」という世界を生み出すきっかけになっていったのだと思います。

例えば、鉄道車両に備えたセンサーデータを活用することにより、部品の劣化を早期に検知し、未然に車両故障を防ぐことが可能となる。また、車両部品に関するデータをAI分析と組み合わせれば、車両事故を起こす前に潜在的な部品の劣化を把握できる可能性が高まる。さらに、劣化の予兆が分かるようになると部品寿命の検証ができ、保守コストの削減や環境負荷の低減に寄与できるようになる。このように、OTとITの組み合わせで、どんどん新しい価値が生まれてきます。これがLumadaの目指す世界であり、お客様との協創でデジタルイノベーションを加速するソリューションとしての位置づけになっているのです。

加治:実際にOTとITを結び付けられる会社は、世界的に見ても非常に少ない。それができる数少ない会社が日立だということです。日立が今まで作ってきた鉄道や発電所、エレベーターなどの一つひとつがデジタルオペレーションによる最適制御という形で結びつけられる。その意味でLumadaは、新しい大きな潮流を作るための仕掛け、つまりムーブメントなんじゃないかなと私は思います。

また細矢さんや澤さん、そして私がそれぞれ感じたように、非常に多目的な要素や考え方が入っています。日立はそんなファジーな状態だからこそ、社会インフラにいろいろなものを取り込み、スケールさせるポテンシャルが生まれてくるのではないでしょうか。

―社会インフラのDXに向け、具体的にどのようなアプローチを行っているのでしょうか。

細矢:ITを鉄道やエネルギー、モビリティ、ビルなど、様々な分野に広げることが社会インフラの革新につながります。そこで日立は「Scale By Digital」という概念で、OTにITをつなぎ合わせ、様々な領域でLumadaを活用し、DXを拡大していきたいと考えています(図)。それはまさに加治さんが言われたように、社会インフラのビジネスをデジタルでスケールさせるアプローチです。

図 Scale by Digitalのイメージ

鉄道や電力、ビルなどの制御・運用技術であるOTと、ITを組み合わせ、

様々な分野に新たな価値を生み出すなど「Scale by Digital」を強化している

具体的には、OTからデータを吸い上げ、ITで分析・可視化していく部分をLumadaのソリューションに仕立て、お客様と一緒に価値を協創していくビジネスとなります。

過去に日立はOTとITの事業を個別に進めるケースが多く、その連携に多くの苦労を重ねてきました。つまりOTとITを融合しようとする際のお客様の困りごとは、日立が既に通ってきた道でもある。だからこそ日立は、お客様の課題に共感できますし、適切な解決策も提示することができます。日立だけでは解決が困難な社会課題にも、果敢に挑んでいくことができます。

澤:ほとんどの社会課題を解決する方法には、前例がないために正解もありません。しかし課題解決のために、まだ使っていない“武器”もたくさんある。そこに気づくことが重要なんだと思います。「この組み合わせは試してみたことがないけど、やってみたらどうだろう、結構いい線いくんじゃないか」――そういう発想やチャレンジ精神を、日立のミドルマネジメントや現場の人たち、そして協創相手となるお客様全員が持って取り組めば、かなりのことができるんじゃないでしょうか。

キャンプに例えると、水を汲む、火をおこす、鍋を持ってくる、料理をする、クルマを走らせるといったように、それぞれの役割をきちんとこなす人たちが集まれば集まるほどキャンプは楽しくなりますし、一人ではできなかった大掛かりなことができるようになる。日立が他社と違うのは、そういった役割分担のアセットがたくさんあること。そしてそれらをオーガナイズできるLumadaもある。そのポテンシャルを生かせば、社会課題の解決という究極のサバイバルキャンプも乗り切れるんじゃないか――そんな気がしています。

加治:個々の組織だけでは複雑化・多様化する課題を解決できない。だからこそ、たくさんのパートナーと力を合わせ、イノベーションに挑んでいこうという発想に基づいてできたのが「Lumada Alliance Program(ルマーダ アライアンス プログラム)」です。

これは日立にとってある意味、歴史的な転換点だと思います。日本中の優れた技術者が集まっている会社にも関わらず、自前主義に固執せず、アライアンスの大きな仕組みを作り、エコシステムを構築していこうと考えたのは、とても大きな決断だったはずです。協創、さらにはLumadaという考え方を、サステナブルな社会を実現するために実際に実行していくという強い意気込みを感じます。

細矢:社会インフラのDXにはスピード感も重要です。これ以上、先延ばしにできない課題がたくさんある中で、お客様やパートナーの皆さんと一緒に試行錯誤しながらも、迅速にイノベーションの社会実装を進めていく必要があります。それを肝に銘じながら先に進んでいきたいと思います。

下記のフォームからお問い合わせください。