日立は、FinOpsの導入実践がすでに当たり前になりつつあるグローバル市場において、単発的なクラウドコスト削減に終わらず、継続的な改善、段階的な成熟度向上を通じてお客さまのクラウド戦略全体をサポートし、持続的なビジネス成長に貢献してきました。

エベレスト登山を伴走型で支援するシェルパのように、日立のエキスパート人財がお客さまに寄り添って、クラウド運用に関するさまざまな課題を一緒に乗り越えながら、クラウド活用によるスピード、品質、価値を最大限に引き出せる組織への変革をサポートします。

「FinOps(フィンオプス)」とは「 Finance(財務)」と「DevOps(デブオプス)」を組み合わせた言葉で、

単なる一過性のコスト削減に留まらず、事前に予測が難しいクラウドコストを継続的に最適化しながら、

クラウド利用の費用対効果の最大化と事業成長を促進するための方法論です。

クラウドの利用が急速に進んでいる現代において、グローバル企業の多くで取り入れられ、

クラウドネイティブ時代のITガバナンスを実現する手法として今や欠かせない分野の一つとなっています。

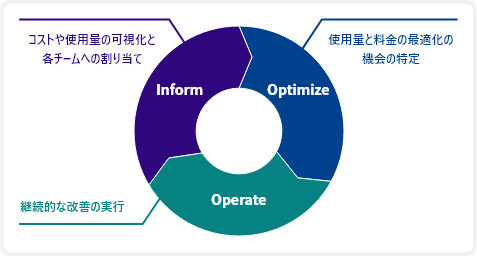

FinOpsは、『Inform(可視化と割り当て)』、『Optimize(最適化機会の特定)』、『Operate(改善の実行)』の3つのフェーズを意識し、小さなサイクルを繰り返すことで継続的かつ段階的な改善を行い、クラウドコストの最適化、ひいてはビジネス価値の最大化をめざします。

一度に大きな改善を行うのではなく、シンプルな課題解決から小規模に始めて、小さなサイクルを繰り返しながら徐々にプラクティスを成熟させていき、それから段階的に規模や範囲を拡大、より複雑で難しい課題へと挑戦していくことが重要です。

ビジネス価値の向上と

イノベーションの促進

クラウド使用量の

最適化と

費用対効果の向上

エンジニアリング/

財務/ビジネス部門間の

連携強化

日立ではFinOpsの導入から運用まで幅広く支援するソリューションとして

Hitachi Application Reliability Centers(HARC)を提供しています。

HARCではアセスメントによって課題を明らかにし、レポーティングを実施します。

既存のクラウド環境に対する課題解決だけではなく、

FinOpsの反復ループによる継続的な改善活動を通じて人/プロセス/技術へ徐々に変革をもたらし、

無駄を生みにくく、より価値を生み出せる組織的文化の醸成をご支援します。

FinOps導入提案のためのインプット、情報の収集と現状の把握

FinOpsが組織の戦略目標に合致し、他チームの協力や投資に値することを提案し利害関係者からの納得を得る

FinOps提案が受け入れられた後、活動を実行するための計画策定、計画に対して実行していく準備

FinOps活動を正式にキックオフ、プロセス/ツール/ポリシーの実装などFinOps運用を開始

FinOps活動の反復ループを繰り返し、段階的に適用範囲拡大や成熟度向上を行う

HARCはすべてのフローにおいて適切なサービスを提供します

日立は、FinOpsの導入実践がすでに当たり前になりつつあるグローバル市場において、単発的なクラウドコスト削減に終わらず、継続的な改善、段階的な成熟度向上を通じてお客さまのクラウド戦略全体をサポートし、持続的なビジネス成長に貢献してきました。

エベレスト登山を伴走型で支援するシェルパのように、日立のエキスパート人財がお客さまに寄り添って、クラウド運用に関するさまざまな課題を一緒に乗り越えながら、クラウド活用によるスピード、品質、価値を最大限に引き出せる組織への変革をサポートします。

日立は、国内企業の中では早期にFinOps Foundationに参画し、国内エンジニア同士でもっと気軽に日本語を使ってFinOpsに関する情報交換を行える場を作りたいという思いから、日本に拠点を置くFinOps Foundationメンバー有志でFinOps Foundation公認のもと、Japan Chapterの立ち上げに貢献しています。また、FinOpsの国内への普及促進のため、FinOps書籍をはじめとするFinOps Foundationのさまざまなコンテンツの日本語化にも貢献しています。今後もJapan Chapter運営などの活動を通じて、国内におけるFinOpsの知識普及と実践促進に尽力していきます。

FinOpsの専門家チームとして、多岐にわたる業界のお客さまのクラウドコスト最適化を支援してきました。Japan AWS Top EngineersやMicrosoft Top Partner Engineer Awardなどの受賞歴を持つ人財をはじめ、業界トップクラスの専門知識とスキルを持つ人財が、お客さまのクラウドコスト最適化とビジネス価値最大化に貢献します。

シニアクラウドアーキテクト。AWS/Azure/Google Cloudなどのサービスやクラウドネイティブ技術を活用したソリューション開発支援、エンジニアリング/SRE/FinOpsチームへの技術的な観点でのアドバイスや指導などに従事。FinOps認定資格をはじめとするクラウド系資格を数多く保有し、Japan AWS Top Engineersなどの受賞歴を持つ。コミュニティ活動を通じたクラウド技術/SRE/FinOpsの普及促進にも貢献しており、FinOps Foundation Japan Chapter設立や日本語版FinOps書籍の翻訳などにも携わる。

クラウドエンジニア。現在はHARC Japanのメンバーとして、SREおよびFinOps領域におけるサービスの提供に従事。得意とする技術領域は、インフラ自動化、CI/CD、DevOps。また、FinOps Foundation Japan Chapterの運営メンバーとして、クラウドコストの最適化およびガバナンスに関する知見の普及、ならびに国内コミュニティの発展にも貢献。Kubernetes関連の技術コミュニティにおいても登壇実績があり、クラウドネイティブ技術の普及と実践的知見の共有に積極的に取り組んでいる。

クラウドエンジニア。PLM(Product lifecycle management)の導入や海外との設計連携の確立、クラウド向けストレージの製品企画、クラウド運用の改善の提案・支援など、幅広い業務に従事。これらの経験と専門知識をいかし、現在はSREに基づくお客さまの改善支援やFinOpsの国内普及活動を推進。また、2023年にはJapan AWS Top Engineers、2024年にはJapan AWS All Certifications Engineersに選出された受賞歴を持つ。

どこからFinOpsを始めるべきですか?

FinOpsサイクルのInformフェーズを意識して、組織/プロジェクト全体のクラウドコストや使用量を把握し、どこにどれだけ消費をしてるのか正しく理解をするところから始めることが重要です。

金融業界ではないため、FinOpsを実践する必要はありませんか?

いいえ、それは違います。金融サービスとIT技術を組み合わせる取り組みのFinTechとは異なり、FinOpsは業界に関係なく、クラウドを利用するすべての組織が、クラウド利用の費用対効果を高めていくために実践するべき取り組みです。

FinOpsはどのような状態になったら完了ですか?

FinOpsは終わりなき旅です。クラウドを利用している限り、継続して実践していく必要があります。