あくまで重視すべきはビジネス目的

DX推進で期待する効果が得られない企業が増えている。経産省がDXレポートで提示した「2025年の崖」も間近に迫った今、期待していた成果を獲得するためにDXをどう捉え直せばよいのか。今すぐ見直すべき全体計画と、ゴールへの道筋を探った。

株式会社 日立製作所 マネージメントサービス事業部 クラウド&デジタルエンジニアリング部 担当部長 工藤 裕

「DXとは、デジタルを活用してビジネスそのものを変革し、収益を上げていくことです。ただ、重要なのは、“テクノロジーの先にビジネスがあり、その先に人々の生活がある”ということ。人々や社会の役に立つために、自社のビジネス価値を最大化し続ける。そのためにデジタルの力を使う、業務効率を上げるという取り組みがDXであったはずです。『2025年の崖』という言葉も注目されましたが、それ以降も継続するテーマであることは言うまでもありません」

こう話すのは、日立製作所の工藤 裕(マネージドサービス事業部 クラウドエンジニアリング本部 クラウド&デジタルエンジニアリング部 担当部長)だ。工藤はビジネス価値がモノからコトに移り、「サービスで勝負する時代」に変わっていることを改めて強調する。

「そのためにはニーズを迅速につかみ、柔軟に応えていく必要があります。すなわち、データの活用によるスピーディーな状況判断と意思決定が必要となります。また、データから新たなビジネスアイデアを着想したら、それを形に変え、いち早く市場に届けなければなりません。このためにはサービス開発、提供プロセスと、その実行基盤を全社単位で整備することが求められます」

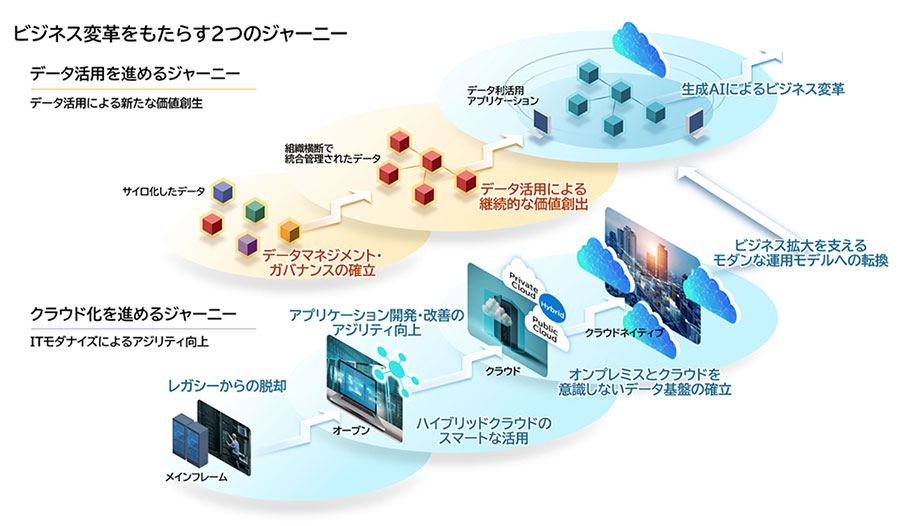

工藤は「DXの目的」を基に、実践に必要な要素を分類していく。その大きな柱となるのが、ニーズをつかみ、サービス価値を開発、提供するための「データの活用」と、サービス価値を形に変え、届けるための基盤となる「クラウドの活用」だ。これらを整備するロードマップを同社が整理したのが以下の2つのジャーニーとなる。

ビジネス改革をもたらす2つのジャーニー

まずデータをサービス開発に生かすためには、分散したデータを統合し、組織やシステムの境を意識せずいつでも使える状態にすることが求められる。自社の売上データ、基幹システムのデータ、SNSから取得するデータ、生産の現場で取得したデータなど、データの種類は多岐にわたる。加えて、自社データはメインフレーム、あるいはオンプレミスのオープンシステムやパブリッククラウド上に散在している。このように社内外に分散/サイロ化した多種多様で膨大なデータを、どう一元管理し、活用できる状態にしていくか。価値創出に向けて、全社のデータを安全かつ効率的に活用するために、いかに一元的なデータ基盤を整備し、データマネジメント、ガバナンスを確立していくか。こういったデータ統合の課題を解決しながら、データ活用による新たな価値創生をいかに進めていくか。これが1点目の「データ活用を進めるジャーニー」である。

一方、データから得た新たな着想を「迅速にサービス価値に変える」ためには、アプリケーション開発/運用にDevOpsのアプローチを採用することも求められる。このためにはアプリケーション設計にマイクロサービスアーキテクチャを採用したり、コンテナ技術、CI/CD(継続的インテグレーション/継続的デリバリー)パイプラインを実装したりすることも求められる。こうしたITインフラのマイグレーション、ひいてはモダナイゼーションをどう進め、開発したアプリケーションを安定的に動作させ、いかに快適にサービスを提供し続けるか。

さらに、サービス開発、提供基盤となるクラウドはシステム/データの特性に応じてオンプレミスとパブリッククラウドを使い分けている例が一般的だ。だが、オンプレミスとクラウドではシステムの運用方法が異なるため、データだけでなく運用もサイロ化しがちだ。そのため、組織横断でのコミュニケーションや運用ノウハウの共有が進まず、運用工数を増大させている例が多い。どのように運用を標準化してサイロ化と属人化を防止し、同時に自動化で人的ミスを減らしていくかが重要となる。こういったアプリケーションの開発/運用のモダナイズによって、いかにビジネスのアジリティを向上させるか。これが2点目の「クラウド化を進めるジャーニー」である。

「ステークホルダーの巻き込み不足で頓挫する、部門単位で取り組みがサイロ化する、といった段階を乗り越え、期待する成果を得るためには、全社観点を持って2つのジャーニーに取り組む必要があるのです」

これら2つのジャーニーを進める際には「目的起点」で考えることが重要となる。

インフラも同様だ。前述のように、ビジネス/業務の目的や内容によって、オンプレミスに適したアプリケーション、クラウドに適したアプリケーションがある。目的にかなうなら、サポート終了などで稼働に問題が生じない限り、メインフレームで稼働させていても問題はない。すなわち「混在環境を一元管理できる仕組み」が不可欠となる。

アプリケーション開発/運用のあり方も、「ビジネス目的」を起点とする以上、ベンダーへの“丸投げ”を避け、主導権を握る必要がある。

「特に開発は組織文化を変えることも重要です。時間をかけて入念に進めるウオーターフォール開発から、柔軟にニーズを反映し続けるアジャイル/DevOpsのアプローチに変えていく。外注するスタイルが一般的な日本企業においても、当社のクラウドエンジニアがお客さまのDevOpsチームに入り、SREのノウハウを継承しながらサービスの継続改善を進める事例も出てきています。ビジネス価値を作れるのも自社なら、届けるのも自社です。そのノウハウを自社の人材で吸収、蓄積することが肝要なのです」(工藤)

そして全てが「目的起点」である以上、2つのジャーニーも「目的」を基につながっていることは言うまでもない。だが多くの企業では、データ基盤整備、クラウド基盤整備についても、個別に進めており、“目的起点による一貫した取り組み”がなされていない例が多い。

その背景に「経営とITの分断」があることは言うまでもない。ビジネスとITが直結する状況になっていながら、ITが経営の重要な位置に組み込まれていないケースはいまだに多い。工藤は、CDO(最高デジタル責任者)とCIO(最高情報責任者)の連携の重要性を改めて強調する。

「CDOは競争力を高めるために、ビジネスプロセスの弱い部分を見極めて、どんな技術・ツールが必要か、どこにあるデータを使うべきかといった具合に、ビジネスプロセス、IT、データ配置を考える役割を担う。これをCIOと連携して考え、実装に落とし込むアプローチが必要です。CDOがデータ活用を進めるジャーニー、CIOがクラウド化を進めるジャーニーを主導することで、ビジネス価値を迅速・柔軟に創出・提供する、一貫した仕組みを整備できると考えます」

とはいえ、こうしたジャーニーを自社単独で進めるのはかなりハードルが高い。昨今は「伴走支援」を打ち出すベンダー、SIerも増えてはいるが、単発のサービス開発や運用支援が主流で、データ基盤、その礎となるクラウド基盤という全社基盤整備まで支援している例は限定的だ。特に「目的」やそれを達成するための「組織、文化の変革」にまで踏み込んだ支援となれば、支援者側にも相応のケイパビリティと覚悟が求められる。

その点、日立製作所には3つの強みがあるという。1点目は金融や公共、エネルギー、鉄道など、人々の生活に欠かせない社会インフラや多くの企業のSoR(Systems of Record)領域のビジネス/システムを支えてきた長年の実績だ。歴史ある企業にとっては、自社が立脚してきたSoR領域のビジネス/システムをどうモダナイズしていくか、その上でSoE(System of Engagement)領域の新規ビジネス/サービスをどう創出するかが重要になる。日立もまた高信頼ストレージのソフトウェア化や統合運用管理の技術など、クラウド時代に適したプロダクトやサービスに進化させている。OSSコミュニティー活動を通じたグローバルでの技術貢献など、先端のソフトウェア開発技術にも注力している。

「重要なのは『目的起点』で支援できるということです。人々に喜んでいただくという目的の前にSoRやSoEといった区別はありません。日立は、社会インフラシステムの構築、運用の経験を持つエンジニアと各種クラウドのスペシャリストが協力して対応できる体制を整えており、ビジネス/システムに関する悩みや課題を解決するノウハウを豊富に蓄積しています。伴走という言葉が注目されていますが、お客さまと一体となって人々の喜びを追求するというスタイルは、当社の以前からの強みだと考えます」

2点目は、日立製作所が製造業でもある点で、OT(Operational Technology)を持ち合わせており、さまざまな現場で使われてきたデータを使いこなせること。

「日立製作所は自らも製造業者として製造にまつわる研究データや生産データ、環境データの管理・活用、設備の故障予兆検知などのAI開発・適用、サイバー攻撃への対応など、さまざまな場面でのノウハウを蓄積、アセット化しています。ノウハウと実装の両方をカバーしている点も強みです」

そして3点目は、アジャイルなアプリケーション開発、運用における強みだ。

「開発・運用はプロセスの集合体、ノウハウの塊です。日立製作所はお客さまのシステム開発・運用で蓄積した経験を生かしつつ、海外の先進実績もいち早く取り入れ、オンプレミスからクラウド環境まで最適な開発・運用サービスを提供します。」

加えて、2023年6月にスタートした「Hitachi Application Reliability Centers(HARC)」も見逃せない。SRE(Site Reliability Engineering)のノウハウを生かしてエンドユーザー満足を見据えた運用改善を継続的に支援する、まさしく「目的起点」のサービスとなっている。

「アセスメントから開始して達成すべきサービスレベルと現状のGAPを可視化し、改善ポイントを提案していきます。国内外のクラウド運用改善のプロ集団が、目的達成に向けて必要な取り組みをロジカルに導き出し、お客さまとともに運用最適化、目的達成を狙います」(工藤)

生成AI関連のサービスリリースも準備が進みつつある。社内外における生成AIの適用シーン、活用法などを研究、検証しているだけではなく、アプリケーション開発/運用における活用法も確立しつつあるという。

「市場の変化のスピードはますます加速しています。積極的に変化し続ける姿勢がこれからますます必要になると感じています。われわれも挑戦を続けています。日立自身の失敗、学びも生かしながら、お客さまの良きパートナーとして共に挑戦を続けたいと考えています」

データ活用を進めるジャーニー、クラウド化を進めるジャーニー、それぞれの詳細は以下の記事で詳説している。ある意味、“らしくない”日立製作所の本気が随所に現れている必読の内容だ。ぜひ挑戦の手掛かりとしてほしい。

転載元:ITmedia ビジネスオンライン

ITmedia ビジネスオンライン 2023年11月15日掲載記事より転載

本記事はITmedia ビジネスオンラインより許諾を得て掲載しています。