生成AIはオフィスワークに浸透しつつあるものの、製造業の現場で本格導入される例はまだ多くない。そんななか、生成AIを用いて、製造現場を変革しようとする先進の取り組みが、日立製作所(日立)と、総合空調メーカーのダイキン工業(ダイキン)の協創事例だ。

今年4月より、ダイキンの堺製作所 臨海工場で「工場の設備故障診断を支援するAIエージェント」の試験運用を開始。すでに現場の生産性向上に寄与し始めているという。

そこで臨海工場を訪れ、堺製作所長を務めるダイキンの森田重樹氏と、AI開発を支援した日立の中村和也氏の対談インタビューを実施。話を伺うと、単なる生産性向上にとどまらない、日本の製造業を飛躍させる可能性を秘めることがわかってきた。

一体どういうことか。二人の対談から読み解いていく。

ダイキンの海外売上比率は、今や85%(2025年3月期)。グローバル企業として成長を続けるなかで、製造現場にはそもそもどんな課題があったのでしょうか。

森田氏

会社のグローバル化に伴い製造拠点も世界各国に広がるなかで、「グローバルで同一品質をどう保つか」という悩みは常にありました。

ダイキンは、世界28カ国・90カ所以上の拠点で空調機器を生産していますが、やはり仕事のやり方や従業員の得意不得意は、地域ごとに異なります。

さらに海外は日本に比べて人材の流動性が高く、時間とコストをかけて技術者を教育しても、辞めてしまう人が少なくありません。

どの地域の拠点でも同じ品質のアウトプットを出し、かつ人が入れ替わっても業務を正確に行うためには、作業の標準化や自動化が必須となる。

そこをデジタルの力でどう解決できるか、日立に協力を仰ぎながら一緒に考えてきたのです。

中村氏

ダイキンからご相談をいただき、製造現場の今後のあり方を考えるなかで常に共有していたのが、「止まらない工場」というビジョンです。

パンデミックで様々な製造ラインや物流が止まり、大きな混乱を招いたのは記憶に新しいですが、これからの製造業は環境の変化にいかに柔軟に対応し、稼働し続けられるかが鍵を握ります。

なかでも設備の故障や異常による製造ラインの停止は、積み重なると時間やコストの大きな無駄になっていました。特に日本と比較して経験の浅い技術者が多いダイキンの海外工場では、故障の原因を特定するまでの時間のロスも大きい。

そうした課題を解決しようと、ダイキンの堺製作所 臨海工場で今年4月から試験運用を始めたのが、「工場の設備故障診断を支援するAIエージェント」なのです。

改めて、どんなソリューションなのでしょう。

中村氏

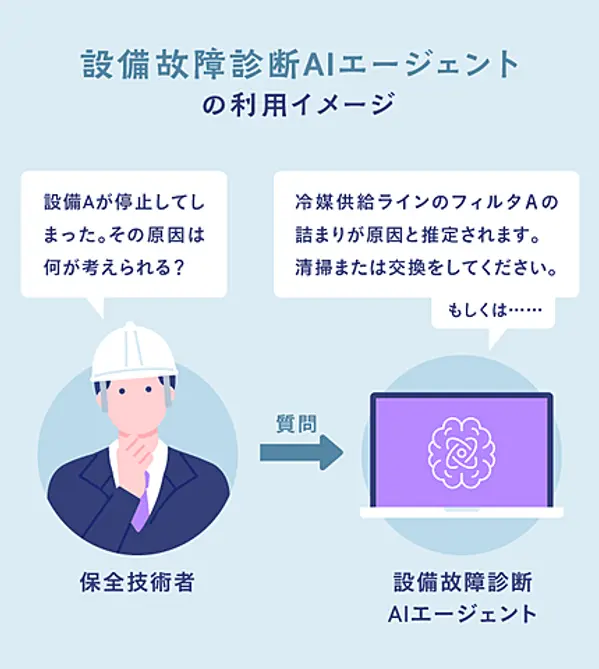

工場設備が故障した際に、保全担当の技術者に対して故障の原因と対策を提示するAIエージェントです。

現場で発生した故障の状況をタブレット端末に入力すると、ベテラン技術者からアドバイスをもらうのと同じように、その原因と対策をAIが提示してくれます。

事前に実施した実証実験では、回答の精度は90%以上。回答時間も10秒以内というスピードです。

過去の故障データを参照して、AIが解決策を提案する。すでに多くのビジネスシーンで使われているAIと同じでは……と感じてしまったのですが、何が新しいのでしょうか。

森田氏

最大のポイントは、製造現場のベテラン技術者が頭の中に秘めている「勘・コツ・経験」を、AIに学習させたことです。

これまで製造現場では、生成AIの活用はあまり進んできませんでした。なぜなら現場の課題解決の鍵を握るのは、マニュアル化もされていないような「暗黙知」なのですが、それをAIに学習させる難易度が高かったからです。

なぜ難しいかというと、たとえば今回の故障診断で言えば、ほとんどの工場の機械や設備は現場ごとにカスタマイズされています。それゆえ、設備にも、現場ごとの個性や性格があるんです。

そうした機械の特性をベテラン技術者は熟知しています。「この機械は、こんな時に機嫌が悪くなっちゃうんだよね」みたいな(笑)。その知見こそが強いのですが、AIに理解させるのはなかなか難しい。

今回はベテランの暗黙知を形式知に変えて、AIに学習させたことで、回答精度の飛躍的な向上というブレイクスルーを起こすことができた。それがこの取り組みの新規性であり、価値なのです。

中村氏

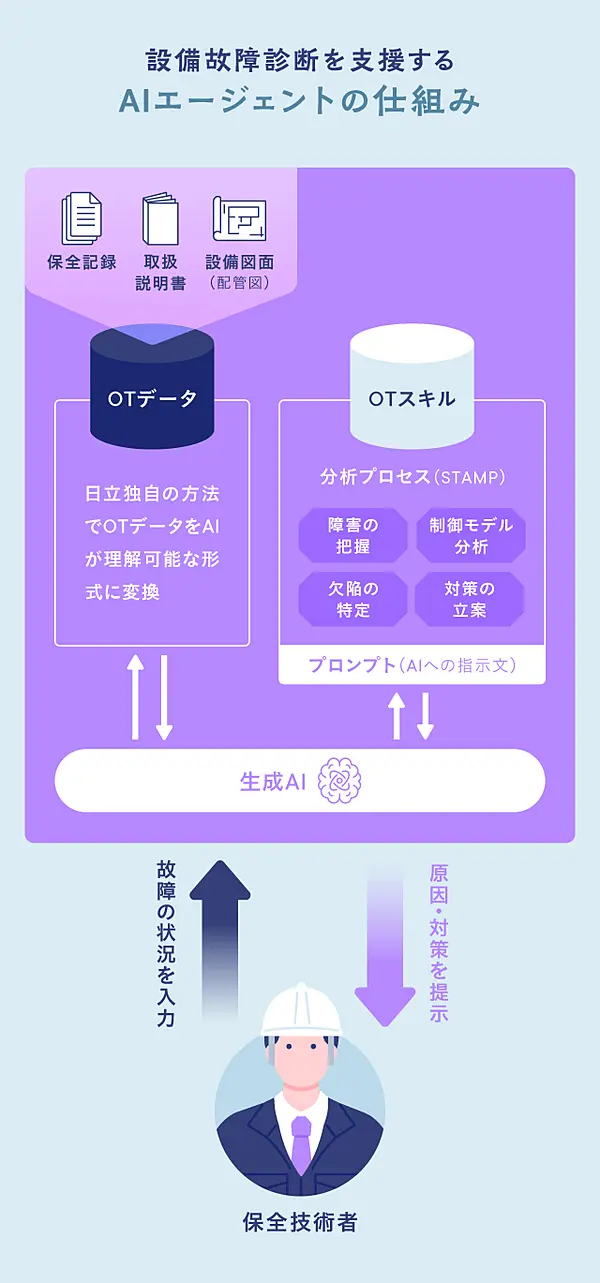

私たちも当初は、ダイキンの工場に文書として蓄積されていた保守・保全記録をAIに学習させて検証していました。その状態でもAIから一定の回答は得られるものの、ざっくり言えば60点くらいの精度でした。

そこにダイキンの技術者の頭の中に眠る知見、現場の「勘・コツ・経験」となっていたベテランの暗黙知を、設備図面の読み方や故障分析の考え方などの形式知に変えてAIに学習させたところ、一気に90点くらいまで精度を高められました。

さらに過去の故障事例だけでなく、初めての事象に直面しても解決策を推論し、筋の良い策を提示できるようになったのです。

現場の従業員が、AIの回答を確認しながら復旧対応をする様子。

これまで難易度が高かった、AIに「勘・コツ・経験」を学ばせる工程を、なぜ日立との協創により成功させられたのでしょう。

中村氏

日立の強みである「モノづくり企業としての経験値」が功を奏したと考えています。

日立には、製造現場はもちろん、社会インフラなどの高信頼システムを開発してきた知見と技術があり、現場を熟知した技術者も多数在籍しています。

その蓄積があったからこそ、今回「故障原因分析」の考え方やベテランの「勘・コツ・経験」を形式知化して、AIで再現する独自の技術を開発できました(詳細はこちら)。

こうした「考え方」の側面と、図面や過去の故障記録などの「現場知識」を組み合わせることで、ブレイクスルーを起こすことができたのです。

さらに日立は2023年、生成AIの利活用を推進する「Generative AIセンター」を新設し、研究開発を進めています。

日立が得意とする、現場のOT(制御・運用)側の技術・ドメインナレッジと、IT側の技術の掛け合わせが、今回の成功に寄与したのではと考えています。

森田氏

私たちも今回の協創がうまくいったのは、日立が製造業を基盤とする企業だからだと考えています。

モノづくりの世界には「現地現物主義」という言葉があるように、現地で現物を見て現実を理解することを重視します。

日立は製造現場の現実に基づく議論ができるパートナーなので、机上の空論ではない実現可能な提案ができます。

逆に製造現場を知らない経営コンサルやAIスタートアップが似たようなアイデアを私たちに提案したとしても、そこには現実味がないので、おそらく具体的な成果を出すのは難しかったのではないかと感じます。

こうしたAIエージェントが導入されることで、製造現場はどう変わるのでしょう。

森田氏

すでに出ている成果としては、故障の原因を特定し、対策を実行するまでの時間は大幅に短縮されました。さらに故障時だけでなく、不調を事前に予知して対策できる運用も動き始めています。

さらに興味深いのが、「AIと人間の教え合い」が起きていることです。AIの提案を通じて、熟練技術者の知見が伝承され、現場の技術者が持つ引き出しの数は確実に増えています。

AIが熟練技術者の知識を学び、AIが出した提案からまた技術者が学び、さらにAIが賢くなっていく。このサイクルが回ることで、機械と人間が共に成長し、モノづくりを進化させられると期待しています。

様々な機械と人が協働するダイキンの堺製作所 臨海工場の様子。

勢いが弱くなったとも言われる、日本の製造業。AIのような技術を用いて、製造業の現場をどう変えていけると考えていますか。

森田氏

ここまでデジタル活用の話をしてきましたが、私はデジタルで何でもできるようになるとは、全く思っていません。工場の完全自動化を目指すべきだとも思いません。

むしろ、これからのモノづくり企業の強みを作るものこそ、人の感性やベテランの勘だと考えています。

もし全ての仕事がAIや機械に代替されたら、企業の個性が失われ、どの会社も同じものを作ることになってしまいますからね。

つまり、品質等のアウトプットの水準は同一であるべきですが、そこへ至るプロセスには、とことん個性を出していっていいはず。企業がすでに持つ強みを最大限発揮するための、デジタル活用なんです。

中村氏

本当におっしゃる通りですね。

このAIエージェントは、ダイキンの国内外の工場はもちろん、他の企業の製造現場にも広げていきたいと考えていますが、AIの学習プロセスやAIが出す提案は、現場によって全く異なるはずです。

現場に蓄積されてきた知見や経験値が異なるからこそ、それを学んだAIも個性豊かになっていく。

日立は、お客さまのデータから価値を創出する先進的なデジタル技術を活用したソリューション・サービス・テクノロジーの「Lumada」で、お客さまのデジタルイノベーションを支援しているのですが、森田さんがおっしゃるのはまさにLumadaの世界観。

現場に眠る貴重なデータに光を当て、日本の製造現場の個性を活かしたDXを進めていきたいですね。

森田氏

昔は日本の技術者が持つ暗黙知こそが強みであり、それを活かして世界一のモノづくり大国となりました。しかし暗黙知に頼っていたがゆえに、自動化やデジタル化の波に乗れず、中国をはじめとする海外勢に追い抜かれてしまった領域も多い。

それが今、生成AIなどの先端技術を活用することで、他国が持たない日本の技術者ならではの「勘・コツ・経験」という強みを再び発揮できるようになりました。これは我々にとって、大きな追い風です。

設備故障診断AIエージェントを、日本の製造業を進化させる一歩にできるよう、我々も精進していきたいと思います。

制作:NewsPicks Brand Design