2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、脱化石燃料化が進む中、原子力発電への期待が高まっています。原子力は発電時にCO2を排出せず、安定的な電力供給が可能であり、ベースロード電源としての役割が期待されているのです。また、化石燃料輸入国である日本においては、地政学リスク低減の観点からも、電源構成に占める原子力発電の比率引き上げによるエネルギー自給率向上が求められています。重要性が増す原子力をより安全かつ長期にわたり活用するために、日立はいま、高速炉と燃料サイクル技術の開発に取り組んでいます。この事業を推進する、日立GEニュークリア・エナジー株式会社 福島・サイクル技術本部 野下 健司 高速炉・燃料サイクル推進センタ長に、技術開発のポイントと将来展望について聞きました。

――いまなぜ原子力が必要なのか、エネルギーを取り巻く状況について教えてください。

2023年に開催されたCOP28(国連気候変動枠組条約第28回締約国会議)において、「世界の気温上昇を1.5℃に抑える」という目標に遅れがあるとして、2050年までに再生可能エネルギーに加えて、原子力の発電容量を全世界で3倍にするという共同宣言が掲げられました。2024年のCOP29でも、この「原子力3倍化宣言」に向けた資金調達が議論されるなど、原子力の持つ重要性がさらに注目されています。天気や時間帯により発電量が変動する再生可能エネルギーを増やす中で、発電時にCO2を発生せず、安定的な電力供給が可能な原子力は、ベースロード電源として期待されており、その発電量を増やしていこうというのが、カーボンニュートラル実現に向けたグローバルなトレンドと言ってよいと思います。

加えて、日本は化石燃料輸入国であり、国際紛争が多発するなか、エネルギー価格の高騰が課題となっています。地政学リスク低減の観点においても、化石燃料への依存度を低減し、原子力発電によりエネルギー自給率を高めていく必要があります。こうした中、2025年2月に閣議決定された第7次エネルギー基本計画では、原子力を再生可能エネルギーと共に「最大限活用する」こととし、2040年度の電源構成に占める原子力の割合の目標を2割程度としています。

――最近では、生成AIの普及に伴うデータセンター建設計画により、電力需要の急増も想定されていますね。

その通りです。第7次エネルギー基本計画においても、DXやGXの進展により、2040年度の発電量は2023年度実績よりも1〜2割増えるとしています。一定出力で安定的に発電可能な原子力へのニーズは世界的にも増大傾向で、燃料であるウラン資源の確保が重要視され始めており、2023年にはウランの価格が大きく上昇しました。長期的に考えても、2080年代〜2090年代頃には、世界で原子力がさらに幅広く使われることが想定されますので、限りあるウラン資源を燃料とする原子力が恒常的なエネルギーとして使えなくなることが懸念されます。

限りあるウラン資源を有効利用し、エネルギー自給率を高めるためには、原子力の新技術開発のなかでも、「高速炉」と「燃料サイクル」がきわめて有効な手段であると考えています。高速炉は、原子力におけるたいへん大きな技術革新であり、燃料サイクル技術との組み合わせにより、燃料のほとんどを再利用できることから数千年間ものエネルギーの自給が可能になるのです。

そして今後、原子力をより安全かつ長期にわたり活用していくためには、資源の有効利用に加えて、現在課題となっている、高レベル放射性廃棄物の有害度を低減させること(放射性廃棄物の半減期の大幅短縮)、量を減らすこと(減容化)が欠かせません。こうした課題の解決に有効な技術として、日立は革新的な高速炉と燃料サイクルの開発に取り組んでいます。

――「高速炉」と「燃料サイクル」とはそれぞれどのようなものなのでしょうか。そして、なぜそれらによって、資源の有効利用や高レベル放射性廃棄物の有害度の低減、減容化が可能になるのですか。

現在普及している原子炉である「軽水炉」は、核分裂反応で生成する高速中性子を軽水(普通の水)で減速させた熱中性子で核分裂反応を起こし、エネルギーを取り出します。一方、「高速炉」とは、高速中性子を減速させず、そのまま用いて核分裂反応を起こす原子炉のことです。熱中性子に比べ1,000万倍もの高いエネルギーを持つ高速中性子を利用することで、燃料からより多くのエネルギーを取り出すことができ、長い半減期を持つ有害な放射性物質の量を減らすことができます。このことは燃料サイクルの完成度を高めることに役立ちます。

「燃料サイクル」とは、原子力発電で使用された燃料(使用済燃料)を再処理して加工し、原子力発電の燃料として再利用するものです。使用済燃料の中には、核分裂していないウランや、原子炉内で生じたプルトニウム等が含まれており、それらを回収して再度、原子力発電用の燃料として利用することで、資源の有効利用が可能です。現在、青森県の六ヶ所村に日本原燃株式会社の再処理工場の建設が進められています。なお、使用済燃料を再処理して取り出したプルトニウムとウランを混ぜた酸化物燃料(MOX燃料)を、現在の原子力発電所(軽水炉)で使う計画を「プルサーマル計画」といいます。

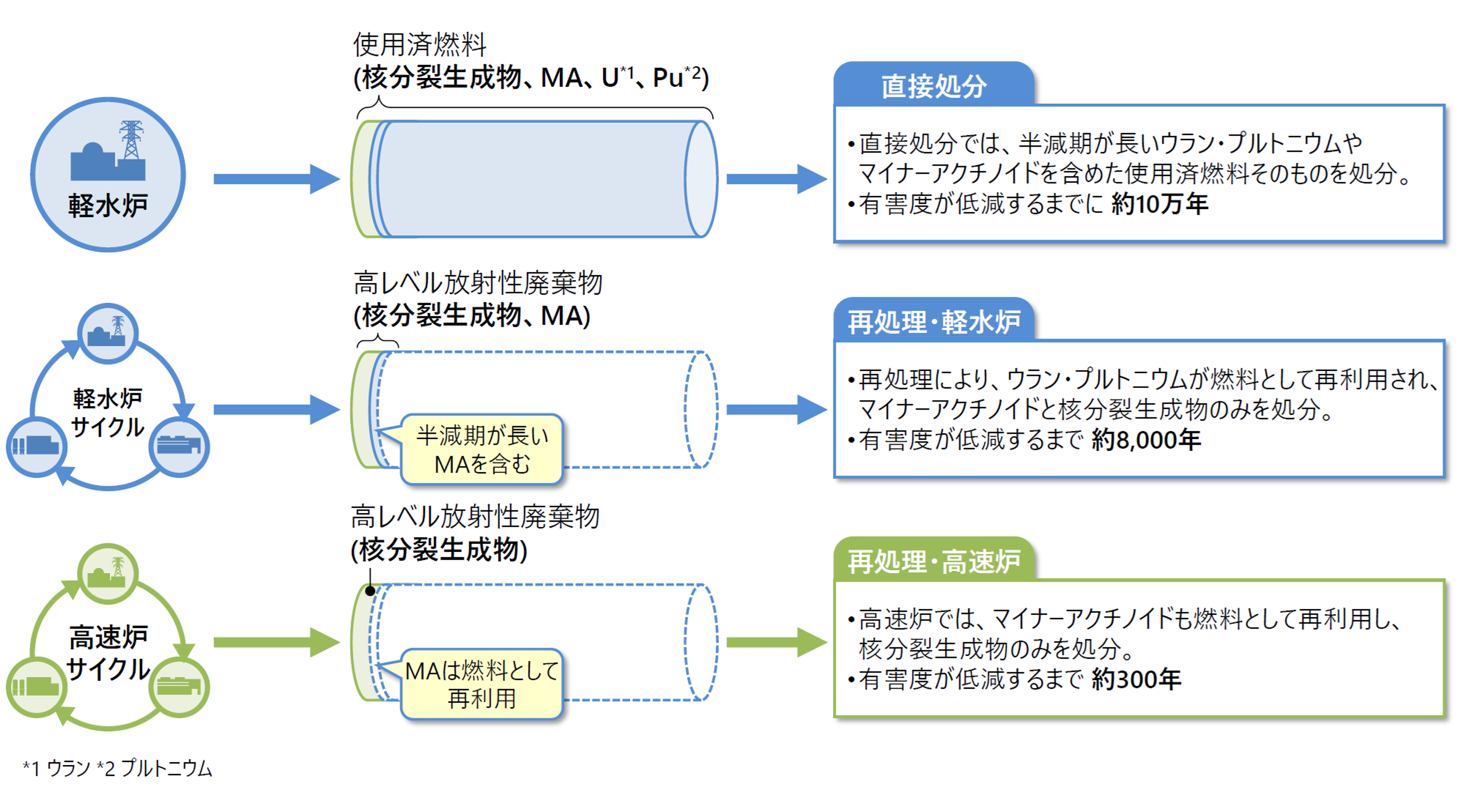

ではなぜ、高速炉と燃料サイクルが重要なのかというと、燃料サイクルを行わずに、軽水炉の使用済燃料を直接処分する場合は、放射性廃棄物の有害度が天然ウラン程度に低減するまでに約10万年もの年月を要するからです。一方、軽水炉とその燃料サイクルを組み合わせた「軽水炉サイクル」では、使用済燃料の再処理により、ウラン、プルトニウムが回収されてMOX燃料として再利用されます。残るのは、半減期が長いマイナーアクチノイド(MA)と呼ばれるアメリシウムやキュリウム、ネプツニウムといった超ウラン元素および、核分裂生成物であり、高レベル放射性廃棄物としてガラス固化体にして数百年間、貯蔵・冷却したのち、地層処分します。その際、有害度が低減するまでの期間は約8,000年です。

一方、高速炉とその燃料サイクルを組み合わせた「高速炉サイクル」においては、ウランやプルトニウムに加え、MAも燃料として燃焼させることができるため、核分裂生成物のみを高レベル放射性廃棄物として処分することになります。それにより、有害度が低減するまでの期間を約300年と大幅に短縮することが可能となるのです。

資源を有効利用し、放射性廃棄物の有害度や量を低減する燃料サイクル

燃料サイクルにおいては、軽水炉サイクルの場合も、使用済燃料の大半を占めるウラン、プルトニウム等を回収して利用するため、高レベル放射性廃棄物の容量を減らすこと(減容化)ができます。さらに、高速炉サイクルにおいては、同じ燃料の量で軽水炉よりも多く発電できるため、単位発電量あたりの放射性廃棄物がさらに減少しますし、MAを燃焼させることによる減容化のみならず、地層処分に必要な処分場の面積を削減できるという大きなメリットがあります。

――なぜ処分場の面積を削減できるのですか。

MAはガラス固化体の中に入っていても、数百年間、熱を発し続けるのです。そのため、軽水炉サイクルでは、放射性廃棄物(ガラス固化体)を置く間隔を広くとらざるをえず、処分場として広大な面積が必要です。一方、高速炉サイクルでは、MAそのものが燃料になり、定常的に再利用されます。つまり、廃棄物にMAが含まれず、発熱量が低くなることから置く間隔を狭くできるため、処分場の面積を狭くする、あるいは、次に必要となる新たな処分場を用意するまでの時間を長くすることができるのです。

燃料サイクルは、使用済燃料を繰り返し再利用(リサイクル)できるものであり、特に高速炉サイクルによって、非常に完成度の高いリサイクルの形ができあがることになります。

――実際にどのような高速炉の開発に取り組んでいるのですか。

日立GEニュークリア・エナジーでは、2種類の高速炉の開発を進めており、一つが「革新的小型ナトリウム冷却高速炉(PRISM:Power Reactor Innovative Small Module)」、もう一つが「軽水冷却高速炉(RBWR:Resource-renewable BWR)」です。先にPRISMと、それを組み込んだ高速炉 サイクルである「金属燃料サイクル」から説明しましょう。

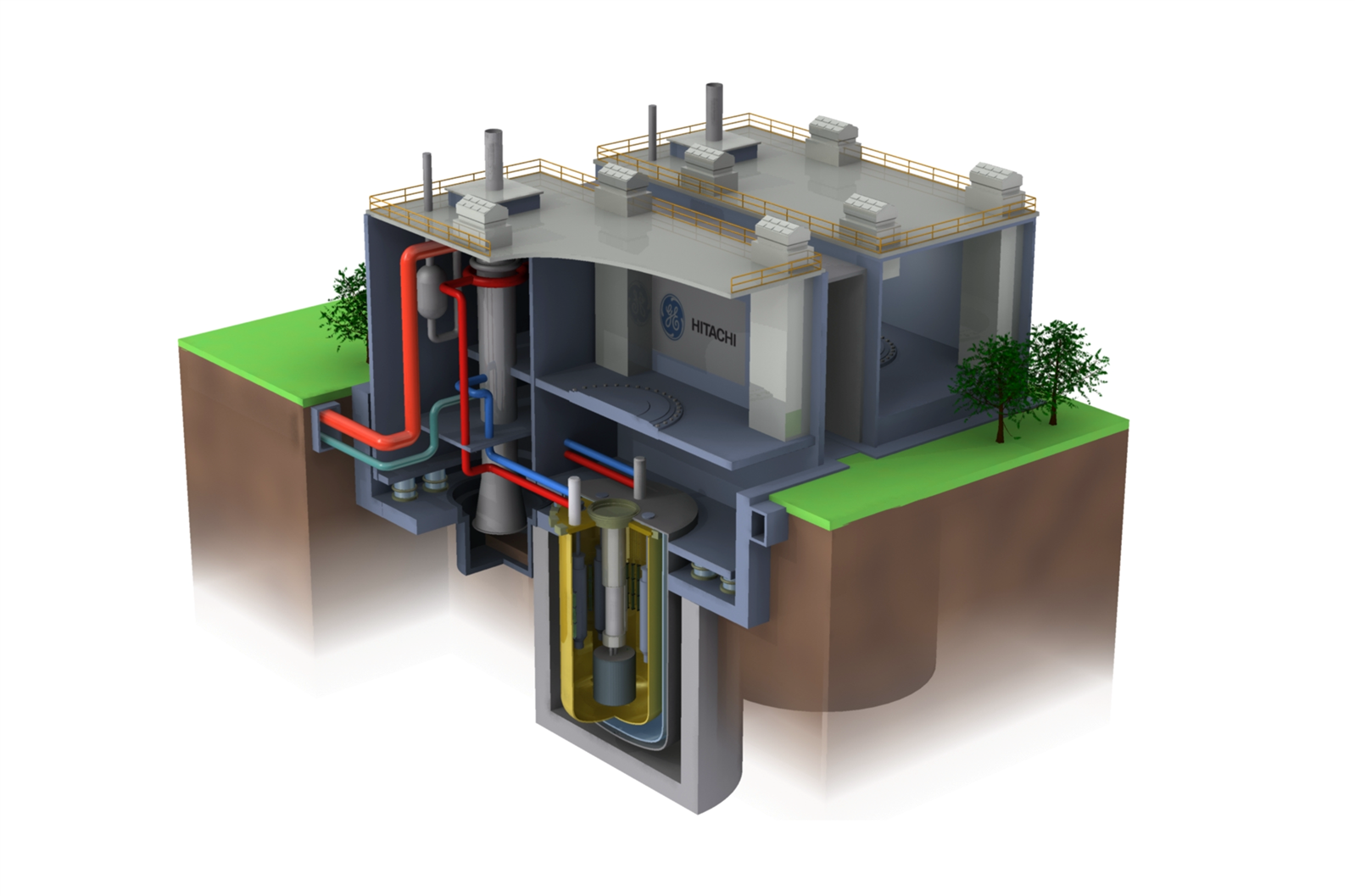

革新的小型ナトリウム冷却高速炉(PRISM)は、その名の通り、原子炉を冷やすための冷却材に液体金属のナトリウムを使用する高速炉であり、比較的出力の小さな小型炉をいくつかモジュール化して、複数組み合わせることにより高出力化と高経済性の実現を図ります。液体金属ナトリウムは水とよく似た密度、粘性を持ちながらも、沸点が高いため炉を高圧に耐えるようにする必要がないことや、配管が腐食しにくい、熱伝導率が高い、事故時に水素を出さないといったさまざまなメリットがあります。日立製作所とGE Vernova社との合弁会社である米国のGE Hitachi Nuclear Energy社が開発している炉型であり、現在、われわれはそれを国内に導入するための開発を行っています。

また、事故時に電源および運転操作を必要とせず、長期間の炉心冷却を実現する受動的安全系設備RVACS(Reactor Vessel Auxiliary Cooling System:原子炉容器補助冷却システム)を備えているほか、経済性や資源の有効利用の観点からも、非常に優れたものだと考えています。

革新的小型ナトリウム冷却高速炉「PRISM」

――PRISMを国内に導入するにあたり、どのような開発が必要なのですか。

PRISMは1980年代にGeneral Electric社(GE)で開発が始まった技術をGE Hitachi Nuclear Energyが引き継いだものです。設計は一度完成していて、米国規制当局から予備的な許認可を得た実績があります。のちほどお話しするように、米国の実証炉建設計画プログラム(ARDP)に採用され、同国での開発が先行しています。

ただ、それを日本に導入するにあたっては、日本の新規制基準に適合させるための追加の開発が必要です。例えば、事故時の安全基準や耐震基準などは米国と日本では異なり、独自の技術開発が必要となります。

また、米国とは燃料の違いがあります。米国ではウランだけを燃料としており、日本では、先に述べた高速炉サイクルの実現のため、プルトニウムやMAが入った燃料で運転しますので、それに合わせた炉心設計の研究開発を行っています。

――金属燃料サイクルというのは、どのようなものですか。

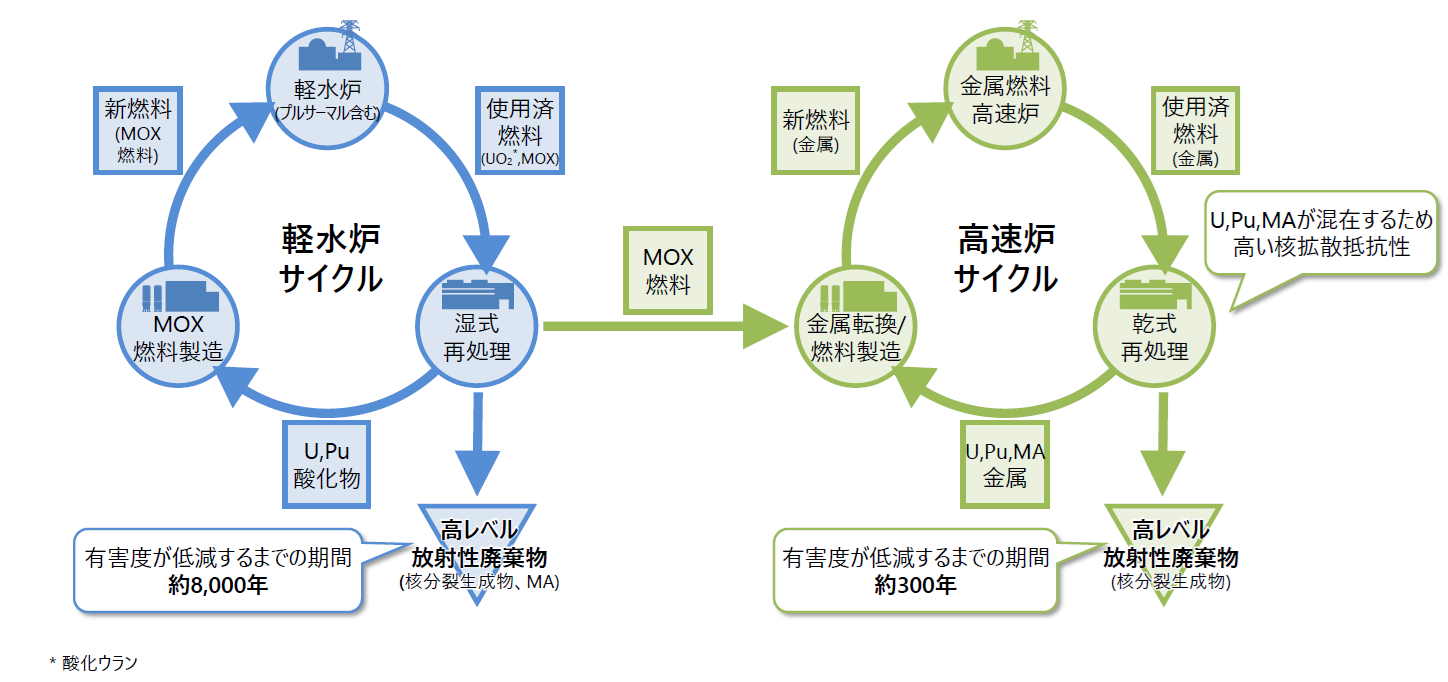

先ほど燃料サイクルの説明をしましたが、軽水炉サイクルでは酸化物の使用済燃料を水溶液に溶解してウランとプルトニウムを分離回収する「湿式再処理」を行い、MOX燃料を製造、軽水炉の燃料として使用します。一方、金属燃料サイクルでは、軽水炉サイクルで回収されたMOX燃料を金属に転換することで初期の金属燃料を製造し、高速炉の燃料として使用します。さらに、使用済となった金属燃料に金属の精錬技術を応用した「乾式再処理」を行い、ウランやプルトニウム、MAを回収し、再度金属燃料を製造します。この金属燃料サイクルのプロセスは溶融塩(高温で液化した塩)中で電気化学的に処理が可能であり、設備をコンパクトにできる特長があります。

軽水炉サイクルと高速炉サイクルの概要

また乾式再処理は、「核拡散抵抗性がある」という言い方をしますが、核不拡散の観点からもたいへん好都合です。湿式再処理では一連の工程の中に、ウランとプルトニウムを分離して回収し、プルトニウムを単独で取り出す工程が入っています。ご承知のとおり、プルトニウムは核兵器の原料にもなり得るため、極めて厳密な管理が求められます。一方、金属燃料サイクルにおいては、ウランとプルトニウムとMAが混在しており高い放射能を有するため、プルトニウムを単独で取り出すことが技術的に難しく、高い核拡散抵抗性があるのです。

金属燃料サイクルは、もともと電力中央研究所が米国から基礎技術を学び、日本の中で独自に改良を重ねて、特にプルトニウムやMAを含む再処理技術として開発してきた経緯があります。日立は湿式再処理には古くから携わってきましたが、金属燃料の乾式再処理は今回が初めての取り組みで、電力中央研究所からさまざまな技術指導を受けながら技術開発に取り組んでいます。

――PRISMは米国での開発が先行しているとのことですが、米国では今、どのような状況ですか。

GE Hitachi Nuclear Energyが米国の原子力ベンチャーであるTerraPower社(以下、テラパワー)と共同で、PRISMの技術をベースとしたナトリウム冷却高速炉技術を用いて「Natrium(ネイトリウム)」という原子炉を開発しています。これに、テラパワーの持つ溶融塩エネルギー貯蔵システムを組み合わせることで、ピーク時には電力出力を50万kWまで増強して5.5時間以上稼働できるというシステムになります。この、Natriumが米国の先進型原子炉実証プログラム(ARDP)に選定され、2024年6月には起工式が行われました。テラパワーは現在、2030年頃の運転開始をめざして開発を進めています。

このNatriumに対し、GE Hitachi Nuclear Energyは原子炉の設計・許認可の支援を担当し、われわれ日立GEニュークリア・エナジーは、2024年4月からテラパワーへの技術者派遣を行うなどの協力を進めています。テラパワーにとって初の高速炉建設となるため、設計・製造の経験が豊富な当社が加わることを非常に歓迎してくれています。彼らの必要とする分野もわかってきたので、支援のレベルをもう一段階上げようと、検討を進めている状況です。

このように、米国のARDPでPRISMの概念が実証されることになりますので、このプロジェクトで得た実績・知見を、PRISMの国内導入に向けた開発に役立てていきたいと考えています。

なお、溶融塩エネルギー貯蔵システムには、原子炉の冷却材として用いられる液体金属ナトリウムが有利に働きます。液体金属ナトリウムは水に比べて熱伝導性が100倍以上とたいへん高く、原子炉で熱せられると500℃以上の高温になるため、熱交換器を介して溶融塩として貯蔵することが可能です。つまり、蓄熱によるエネルギー保存ができるということです。今まで、原子力発電所は一定の発電をし続けるだけでしたが、蓄熱により必要な時に必要な電力をつくり出せるようになり、付加価値の高い使い方ができるようになるのです。

日立GEニュークリア・エナジー株式会社 福島・サイクル技術本部 高速炉・燃料サイクル推進センタ長

野下 健司

――もう一つの高速炉、「軽水冷却高速炉(RBWR)」とはどのような技術ですか。

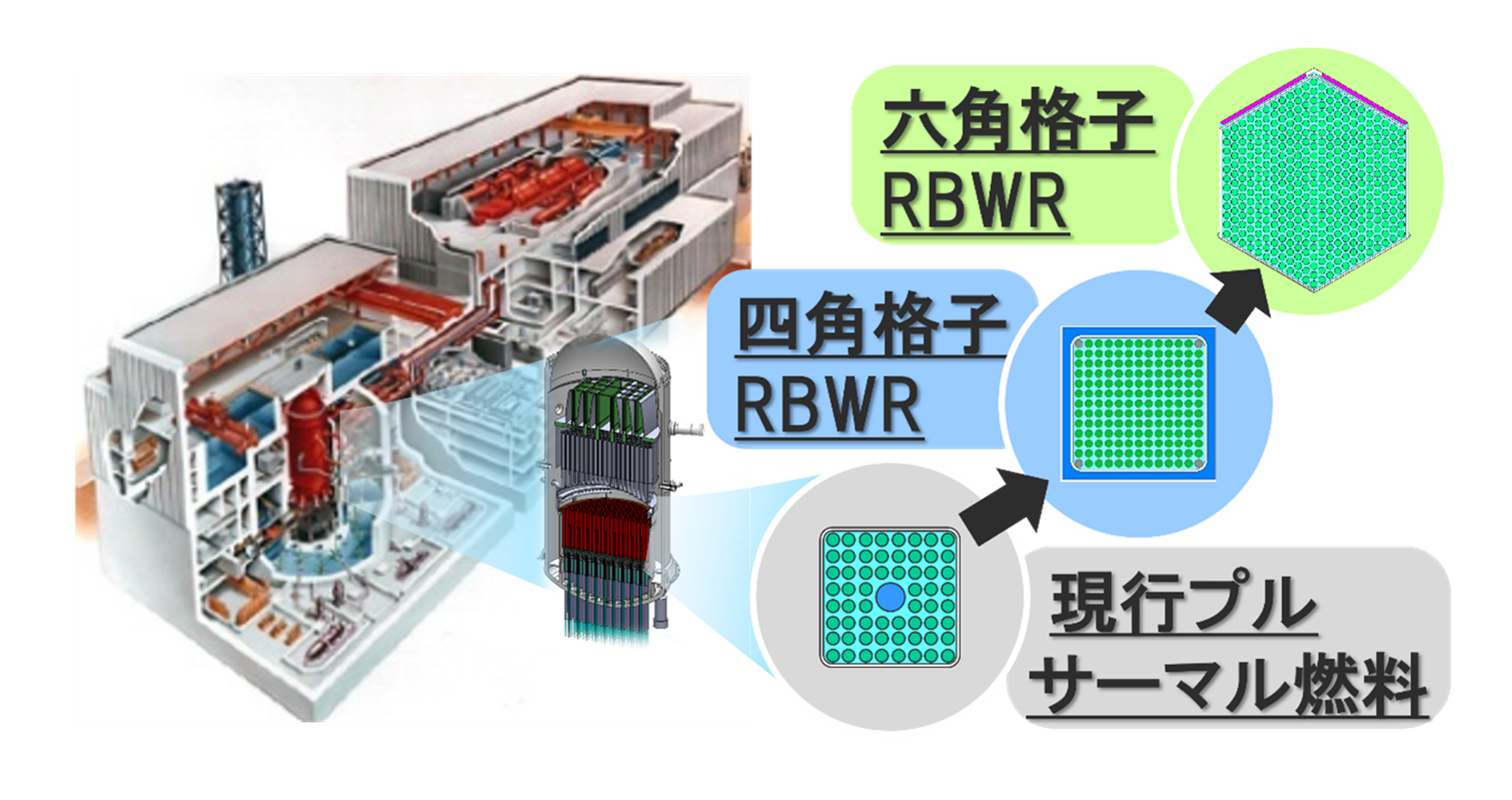

「軽水冷却高速炉(RBWR)」は、もともと高速炉の役割であった資源の有効利用や放射性廃棄物の減容化を既存のBWR(沸騰水型軽水炉)技術で代替することをめざし、日立が30年以上前に開発に着手したものです。最近では、より早期かつ最大限のプルトニウム利用をめざす国内電力会社11社のプルサーマル計画を支援する技術として、また、高速炉にスムーズに移行するための技術として、BWRによるプルサーマルよりも多くのプルトニウムを利用し、使用済燃料の減容化を促進することをめざして開発を進めています。

先にご説明したように、「軽水炉」は軽水(普通の水)で減速させた熱中性子で核分裂反応を起こしエネルギーを取り出す一方、「高速炉」は減速させない高速中性子の高いエネルギーを利用する原子炉ですが、RBWRでは、燃料棒を稠密に配置した燃料(稠密燃料)により、軽水による中性子の減速を抑制して、より高いエネルギーの中性子を利用します。これにより、軽水炉よりも多くのプルトニウムの利用や、MAの燃焼を可能にしています。BWRメーカーである当社が豊富な実績をもつ軽水冷却技術を活用するとともに、炉心以外のタービン系や安全システムなどにも現行の技術が活用できるため、早期実用化が可能です。また、現在の使用済燃料再処理技術やMOX燃料製造技術が利用できます。

稠密燃料の形式は、現行のプルサーマル燃料からさらに燃料の稠密度を高めた「四角格子」と「六角格子」の開発を計画しています。

「四角格子RBWR」は、既設BWRの炉心取り替えやコンポーネントの交換・設置のみで実現が可能で、さらに現在の使用済燃料再処理技術やMOX燃料製造技術が利用できることから、より早期の実用化が可能です。その先の計画として、再処理や燃料製造技術などの進展に合わせて、より資源の有効利用や使用済燃料の減容化に寄与する「六角格子RBWR」を実用化していく方針です。

軽水冷却高速炉「RBWR」

――PRISMとそれを組み込んだ金属燃料サイクル、RBWRについて、国内での実用化にはどのような時間軸をお考えですか。

日本政府の方針に従って、取り組みを行っていきます。高速炉に関しては、2022年12月改訂の高速炉開発会議による「戦略ロードマップ」で、2030年頃までに概念を固め、2050年までに実証炉を運転することが望まれています。現在、中核企業を中心に開発が進められており、当社も技術的に協力できる点で貢献していく方針です。

その先の将来となりますが、日本原子力学会では、2060年代を高速炉の普及期と想定したケーススタディを行っています。そのため2050年以降を視野に、米国のNatriumプロジェクトでの経験も生かしながら、PRISMの国内導入と金属燃料サイクル実現をめざして開発を進めていきます。

RBWRについては、先ほど述べたとおり、プルサーマル計画とナトリウム冷却高速炉へのスムーズな移行を支援する技術として、2045年頃に実用化することをめざしています。

――最後に、今後の抱負と展望をお聞かせください。

高速炉は、原子力におけるたいへん大きな技術革新であり、「夢の原子炉」とも言われます。高速炉と燃料サイクルが実現できれば、数千年間にもおよぶエネルギーの自給が可能になります。その夢に向かって、資源の有効利用、放射性廃棄物問題の緩和などを実現し、原子力を社会に受け入れられやすいものにしていくこと、つまり、原子力を持続可能なエネルギーとして、きちんと提供し続けられる状態にすることを当社はめざしています。

革新的な高速炉と燃料サイクルは、原子力が社会の中で持続的に共存していくための新しい分野であるため、早期に実用化していくためには多くの人財が必要です。この高速炉サイクルの技術開発、特にその実用化は、誰もやったことがない挑戦です。技術開発だけでなく、政府や海外研究機関・海外企業との連携などを含めると、活躍できるフィールドは非常に広いと言えます。ぜひ、そのような幅広いフィールドで活躍したい人、挑戦したい人に仲間に加わっていただきたいと思っています。

実用化までの道のりには幾多の困難も想像されますが、継続により必ず技術課題は解決できると信じています。日立は将来にわたって、安全で安定した原子力エネルギーを社会に提供するため、高速炉と燃料サイクル技術の実用化を推進してまいります。