日立製作所は首都圏と近畿圏でスーパーマーケットチェーン「ライフ」を展開する株式会社ライフコーポレーションに、設備関連データの一元化・可視化により保全業務の効率化と運用計画の最適化を実現するクラウドサービス「設備保全統合プラットフォーム」を提供しています。このサービスはデジタル技術を活用してファシリティマネジメントを支援するとともに、蓄積したデータを分析し経営判断に生かすことを可能にします。

2023年9月の提供開始から1年半が経過し、提供範囲も首都圏の144店舗から近畿圏を合わせた全店舗へと拡大してきたなか、このサービスはどのような効果を上げているのでしょうか。さらに、見えてきた今後の可能性とは。ライフコーポレーションで設備管理に携わる首都圏施設・購買部 寺田 雅昭様と、サービスの開発と提供を取りまとめた日立製作所 エネルギー営業統括本部 エネルギー協創センタ エネルギー協創一部 鈴木 博登に伺います。

(左) 株式会社ライフコーポレーション 寺田 雅昭 様 (右) 株式会社日立製作所 鈴木 博登

首都圏と近畿圏にスーパーマーケット「ライフ」を314店舗(2025年2月現在)展開する小売大手、株式会社ライフコーポレーション(以下、ライフコーポレーション)。「お客様、社会、従業員から信頼される日本一のスーパーマーケット」をめざして取り組む地域密着型で独自性のある店づくりが消費者から高い支持を受け、右肩上がりで売上を伸ばしてきました。2023年度の営業収益は食品スーパー業界1位を誇ります。

ライフコーポレーションの理念について、首都圏施設・購買部の寺田 雅昭様は次のように話します。

「私たちは地域のライフラインを支える使命感を持ち、地域を支えるインフラとして安定的な店舗運営に取り組んでいます。首都圏施設・購買部は、店舗のファシリティ全般の保全・管理を担う部署です。商品を陳列する冷凍冷蔵機器をはじめ、空調機器、水回り、照明や自動ドアなどあらゆる設備が管理対象です。スーパーマーケットが生活インフラとしての役割を果たし、お客さまに楽しく快適にお買い物していただくためには、それらの設備がトラブルなく稼動していなければなりません。そのため、不具合が発生したときにはできるだけ早く復旧させる必要がありますし、そもそもトラブル自体を減らしたいと常に考えてきました」。寺田様はファシリティ管理の課題についてそう話します。

ライフコーポレーションでは、以前は管理業務をアウトソーシングしていました。機器の不具合が発生すると店舗はアウトソース先のコールセンターに連絡、その内容が管理委託先の企業に伝えられ、委託先から出された修繕見積を施設・購買部で決裁し、修繕が行われるという流れでした。

「その方法では、リソース不足もあり、どの設備を修繕して個別の修繕コストはいくらなのか、といった詳細をわれわれが把握しきれず、不具合のデータを社内で分析し、活用することもできていませんでした。そこで自社での保全業務管理に切り替えてデータを経営判断に生かすことを検討し始めたのが2018、19年頃のことでした。とはいえ、過去のデータを整理し、今後のデータと合わせて蓄積しておく仕組みも、社内で管理するためのITシステムもなかったため、日立に相談したのです」と寺田様は振り返ります。

株式会社ライフコーポレーション 首都圏施設・購買部 課長代理

寺田 雅昭 様

寺田様の部署から設備保全業務の効率化について相談を受けたのが、日立製作所 エネルギー営業統括本部 鈴木 博登(エネルギー協創センタ エネルギー協創一部)でした。

「ライフコーポレーション様の保全管理の課題を伺い、ちょうど日立が2019年頃から事業化を開始したEFaaSなら解決に貢献できるのではないかと思いました」。

EFaaS はEnergy and Facility Management as a Serviceの略称であり、エネルギー使用量を可視化し最適な運用を支援するエネルギーマネジメントと、ファシリティの導入から管理・運用までライフサイクル全体を支援するファシリティマネジメントをサービスとして提供するビジネスモデルです。エネルギーマネジメントでは省エネルギーやカーボンニュートラル推進、ファシリティマネジメントでは設備の運用、保全管理などにかかわるお客さまの人手やコストの削減に寄与します。ファシリティも含め日立が保全管理サービスを提供するケースや、ファシリティはお客さまが所有し日立はマネジメントサービスを提供するケースなど、お客さまのニーズに柔軟に合わせたソリューションを提供します。

「当時、われわれ日立もEFaaS事業のコンセプトを固めつつあるところで、そのなかでライフコーポレーション様の課題を解決するためには具体的にどのようなソリューションが必要なのか一緒に検討を始めました。とはいえ、日立グループ内には数多くのソリューションがあるため、それぞれについて理解し、最適なものを選び出すには時間がかかりました。現時点の課題を解決するだけでなく、適用範囲の拡大や機能の追加、他システムとの連携といったスケーラビリティも考慮する必要があったことも難関でした」と話す鈴木さん。ソリューション選定までには何度もトライアンドエラーを繰り返したと述懐します。

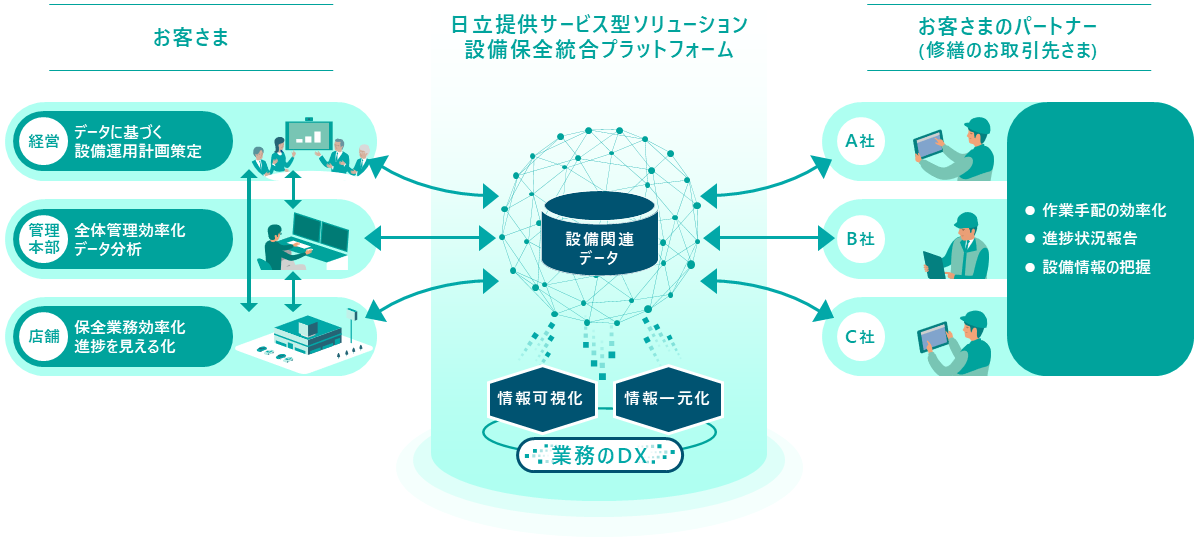

そして粘り強く検討を重ねた末、2023年9月から提供を開始したのが「設備保全統合プラットフォーム」でした。このサービスは、冷凍冷蔵機器、空調機器など、あらゆるファシリティ種別の保守に関するデータをクラウド上のプラットフォームで一元管理、可視化することにより、保全管理業務の効率化と運用計画の最適化を実現するものです。

設備保全統合プラットフォームのイメージ図

サービス提供開始後は、設備保全業務の効率化をめざし、設備に不具合があったときは、その内容を店舗の現場でプラットフォームに入力すると、本社と担当のパートナー企業に自動的に通知が届く仕組みとなりました。そして当該パートナー企業がプラットフォームにアクセスして状況を確認、対応するという保全管理の自動化・共有化の流れができました。修繕費用の見積、実際の費用、修繕内容についても設備会社がプラットフォーム上に入力すれば店舗と本社に共有され、データも自動的に集約、蓄積されます。

同プラットフォームの下、設備を修繕する取引先、店舗、管理本部、経営層までの関係者が、設備管理や修繕の発注などを共通のシステム上で行うことにより、関係者間での連携の精度とスピードは格段に向上することになります。

また、本社から多拠点における設備情報を一元的に管理し、個々の修繕案件の進捗状況を単一システム上でモニタリングすることが可能になります。それにより、店舗間でリソースを融通したり、設備故障の早期回復に向けてボトルネックを特定して解決したりといった全体管理も視野に入ります。

設備の稼働・修繕実績、設備管理会社との取引・見積情報といった各種の情報を蓄積することは、故障の多い店舗や設備を正確かつ迅速に特定するなど、精度とコスト効率の高い運用計画の策定にも繋がっていきます。その効果について、寺田様は次のように話します。

「全店舗で発生する不具合は144店舗全体で月平均850件、年間約10,000件になりますから、通知とデータ蓄積の自動化によって効率的な設備保全業務が可能になっています。また、本社の管理部門、各店舗の責任者、多数のパートナー企業が同じプラットフォーム上で修繕内容・コストなどの情報を共有できるようになったことで、徐々にではありますが店舗側の意識も変化してきました。これまでは不具合への対応は本社任せという傾向が強かったのが、修繕の詳細が目に見えるようになったために、自分たちでできることは対応してみようという意識が高まってきたと感じます」。

さらに、導入から1年半あまりが経ち、首都圏の144店舗から近畿圏も合わせた全店舗へと導入範囲を拡大し、ファシリティマネジメントの基盤となるデータも蓄積されてきたことから、今後は分析にも力を入れていく計画だといいます。

「例えば、機器の更新前後の電気代の比較や、機器のメーカー別の不具合発生数・メンテナンスコストの比較検討なども可能になってきました。これにより、店舗の新設や設備の更新に伴う機器選定の際、これまでは出された計画を承認するだけだったのが、ライフサイクルコストの観点から推奨する機器などを本社側から提案することも可能になります。さらに、設備保全に関するデータを蓄積、分析することにより、設備保守・更新のタイミングも最適化したいと考えています」と寺田様は期待を語ります。

店内の様子

他方、「設備保全統合プラットフォーム」の提供する価値は、設備保全業務の最適化や関連データの活用だけに留まらないと鈴木さんは指摘します。

「このソリューションは、ファシリティを実際に日々利用する店舗従業員、設備・メンテナンスにかかわる多数のパートナー企業、本社の管理部署をデジタルでつなぐことで、情報共有の密度を高め、情報の参照も容易にし、現場業務における判断材料を増やすことに寄与します。それは、ライフコーポレーション様だけでなくパートナー企業においても、現場を支えるフロントラインワーカーを支援し、設備保全業務を含めた業務の品質や生産性を向上させることにつながります」。

今後、労働力不足の深刻化に伴い、流通・小売業のような生活インフラを支える企業では、現場の負担軽減がいっそう求められると予想されます。フロントラインワーカーの仕事には人間にしかできないことも多いなかで、ファシリティマネジメントにおけるデータ連携・利活用のような領域からデジタル技術を適用し変革を起こしていくことが、現場の効率化に資する業務のDX(デジタルトランスフォーメーション)化の足がかりとなります。

寺田様からは、そうした今後を見据えた言葉もいただきました。「このプラットフォームはわれわれの業務改革に必須であり、それをきちんと構築してくださったことに感謝しています。これを入り口にプロダクツとの連携や設備保全データの利活用を拡大していくことにより、まずはファシリティ部門からDX化を推進し、業務や経営の品質向上に貢献できればと考えています」。

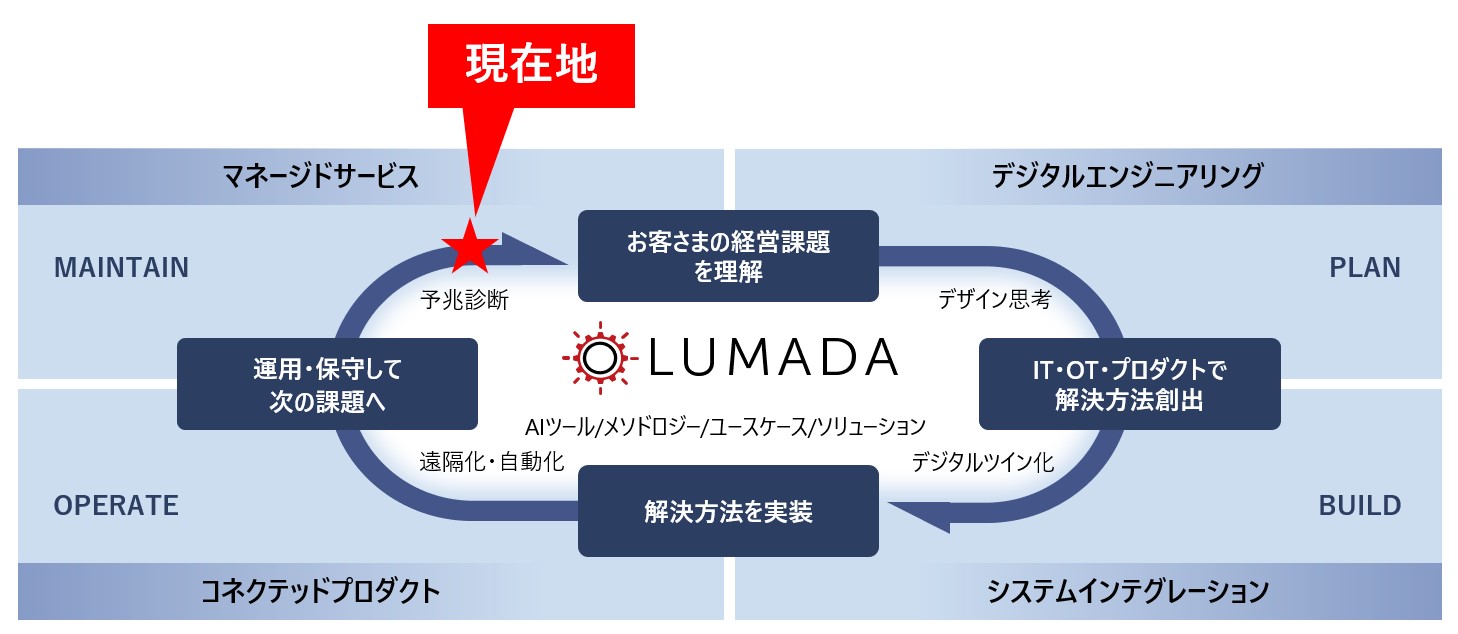

日立は、最新のデジタル技術を活用したソリューションやサービス、テクノロジーにより、企業や社会のDXを加速させるLumada事業に注力しており、その事業をお客さまとの協創サイクルと連動した形で4つに区分しています。「設備保全統合プラットフォーム」はそのなかのマネージドサービスにあたります。

Lumadaサイクルと現在地

日立がめざす、サステナビリティと一人ひとりのウェルビーイングを両立する社会の実現には、お客さまとともにDX化に取り組んでいくことが欠かせません。その一環としての「設備保全統合プラットフォーム」の今後について、鈴木さんは次のように展望します。

「今後は設備保全データが蓄積されていくことで見えてくる新たな課題に対し、解決方法を検討し、実装し、さらに他のデータとの連携を図り…というサイクルを回していきたいと考えています。まずは、店舗のファシリティマネジメントから、店舗や設備ごとの電力使用量などのデータを取り込みCO2排出量削減に寄与するエネルギーマネジメントへと範囲を拡張していくことを視野に、ライフコーポレーション様と協議を進めていきます」。

そして、インタビューをこう締めくくりました。

「このソリューションはプラットフォームと名付けているように、ファシリティマネジメントやエネルギーマネジメントに留まらず、業務や経営に関連する情報なども連携し、経営インフラを支える基盤となるポテンシャルを持っています。これを拡張していくことで、ライフコーポレーション様のDX化を支援していきたいと考えています。また、流通・小売業の他社や他業種にも横展開できるように設計しており、今後多くのお客さまに設備管理のプラットフォームとして導入いただくことをめざしています。将来的には、AIの実装などにより、ファシリティマネジメント関連データ、サプライチェーンにかかわるデータを、地域や業種など多企業にまたがり横断的に活用することにより、人手不足や脱炭素といった社会課題の解決に貢献できるよう発展させていくことが目標です」。

株式会社ライフコーポレーション(URL: http://www.lifecorp.jp/)

近畿地方・関東地方でスーパーマーケットチェーン「ライフ」を展開。”日々のお買い物を、便利から楽しいへ”をコンセプトに、地域密着型の情報発信や人と環境に配慮した店舗など、お客さまのニーズに対応する店舗づくりのほか、オリジナルブランド商品の開発やネットスーパー事業の拡大など、地域と人に根差したさまざまな事業展開を行っている。