いま、原子力発電の果たす役割に改めて注目が集まっています。地球温暖化が深刻化するなか、原子力発電は発電時にCO2を排出しない脱炭素電源であることに加え、出力が安定的で自律性が高いため、ベースロード電源としての役割が期待されているのです。その一方で、日本において少子高齢化、労働力不足が急速に進むなか、原子力業界においても人財不足にいかに対応し、技術伝承をどのように行っていくかが喫緊の課題となっています。

そこで、日立グループは、デジタル技術を活用することで、これら課題の解決に取り組み、原子力発電所の安全・安心な運用の支援を行っていこうとしています。その取り組みを牽引する、大坂雅昭・日立GEニュークリア・エナジー株式会社 主管技師長兼デジタルイノベーション本部長に、原子力発電に関するデジタル技術・サービス開発の最新動向と今後の可能性について伺いました。

――2050年のカーボンニュートラルに向けて、原子力発電への期待が高まっています。そうしたなか、今なぜ原子力発電へのデジタル技術活用が求められているのでしょうか。

原子力発電には、高度な技術や知識が必要です。一方、ご承知の通り、2011年3月11日の東日本大震災以後、国内の多くの原子力発電所が稼働を停止していた十数年のあいだに、高度な技術や知識をもつベテラン人財の退職が進んでしまいました。さらに今後、少子高齢化に伴う労働人口の減少も進んでいくことが想定されます。日立グループの原子力事業においても、新卒採用や経験者採用を行っているものの、ベテラン人財からの技術伝承や生産性向上が課題になっています。カーボンニュートラルの実現に向けて原子力発電への期待が非常に高まっている現在、そうした喫緊の課題に対し、日立は「Lumada※」を活用して解決を図ろうとしています。

※Lumada:お客さまのデータから価値を創出し、デジタルイノベーションを加速するための日立の先進的なデジタル技術を活用したソリューション/サービス/テクノロジーの総称。

――再稼働支援により、増えている業務もあるのでしょうか。

はい。再稼働のための新規制基準に適合するように、各原子力発電所では安全対策工事を行っています。そのため、ハードの設計を担うエンジニアリング担当者のみならず、実際に機器の据付けなどを担当する現場のフロントラインワーカーも、仕事量が増大しています。

そうした状況に先駆けて、当社では、デジタル技術を活用したナレッジの伝承を以前から進めていました。例えば、ベテラン社員の作業の様子をビデオ撮影して、若手の教育に活用したり、紙の図書だった要領書を電子化し、タブレットで見られるようにしたりしています。とくに2017年からは、技術伝承システムを構築して、組織的・体系的にナレッジマネジメントを行ってきました。ただ、限られたリソースであっても質の高いインフラやサービスを維持、実現していくためには、これまで以上に高度なデジタル技術を活用して、フロントラインワーカーの生産性を向上させ、彼ら・彼女らがいきいきと働ける環境を整備する必要があると考えています。

そのため、デジタル技術を活用することで、デジタルネイティブ世代にもフィットする新たなデジタルツールや、当社だけでなく、お客さまである電力会社の業務支援を目的とした技術・ソリューションの開発に取り組んでいます。

――Lumadaを活用すると、どのようなことが可能になるのですか。

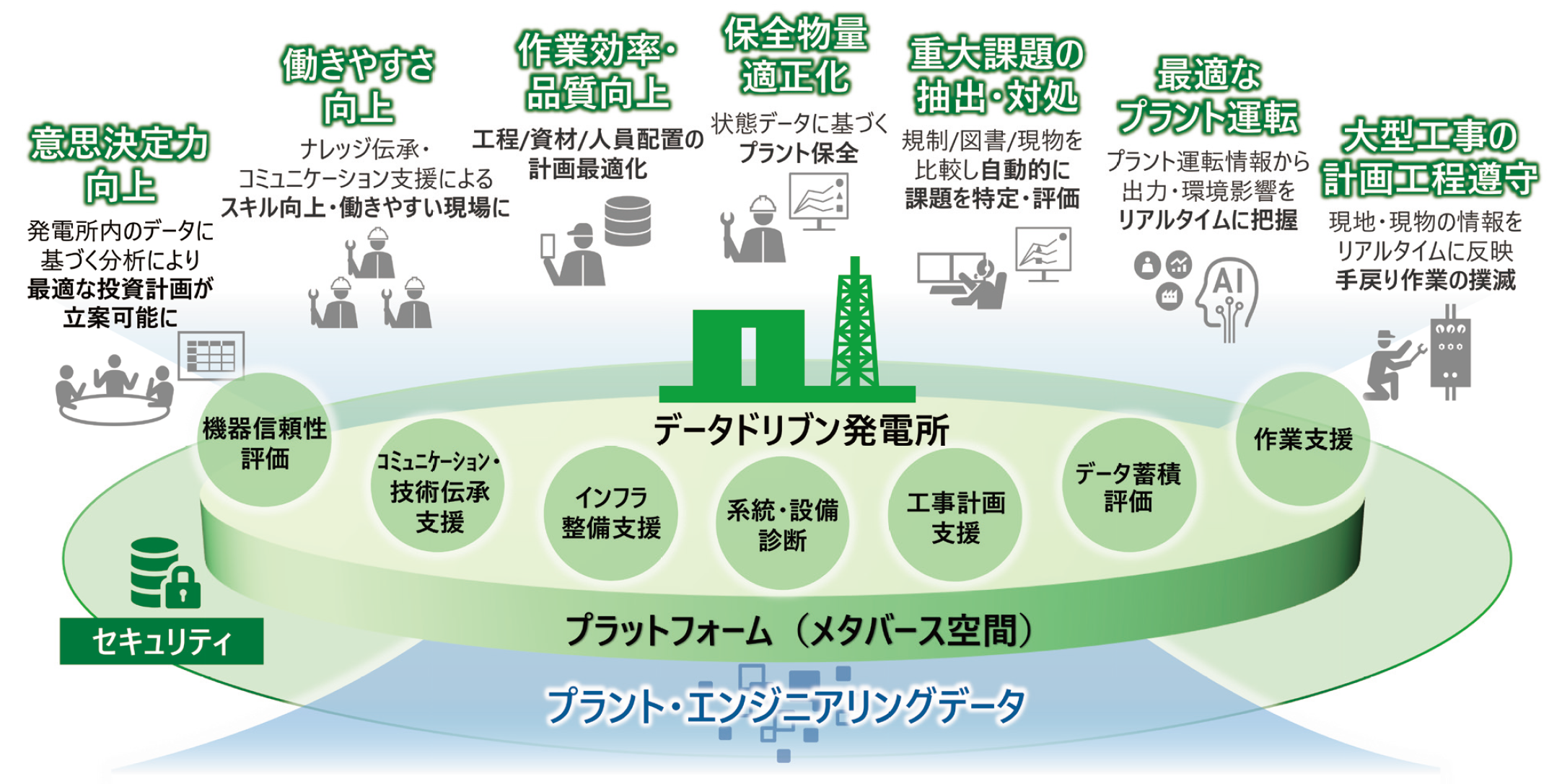

まず、 “データドリブン発電所”と名付けた将来構想をご紹介します。これは、メタバース技術を活用し、仮想空間上に発電所を再現したデジタルツインのプラットフォームをベースに、電力会社が抱えるさまざまなニーズや課題に対して、データを活用した価値提供、課題解決を行っていくものです。現場のデータを収集・集約し、評価して、システム・ソリューションを作って、その結果を現場に実装・反映して、またデータを収集して、という流れでLumadaの成長サイクルを回していくことを想定しています。

データドリブン発電所のイメージ

例えば、電力会社のニーズの一つに、「大型工事の計画工程遵守」があります。原子力発電所の決められた停止期間内に工事を完了できなければ、稼働率に影響を与えるからです。そこで、リアルタイムの現場情報にアクセスできれば、緻密な事前計画ができるようになり、予定通りの工事実施につながります。また、「保全物量適正化」というニーズに対しては、設備の状態データを活用することで、その実現を支援することができます。つまり、ある程度運転しても劣化の兆候がないことがデータで分かれば、もう1サイクル使うといった意思決定ができる。これは、安全を確保しつつ、最適なタイミングで保全作業を行うことにつながります。このように、データに基づいて、さまざまな意思決定ができるようになるという意味で、「データドリブン」と呼んでいます。

われわれメーカーとしては、原子力発電所に関するデータを共有することで、お客さまと協創活動をして、そこから新たなソリューションを提案できます。また、データをもとに精度の良い工程を作ることができれば、リソースの平準化ができ、フロントラインワーカーの生産性向上にも役立ちます。

――実際に、どのようなデータを使用されるのですか。

すでに、センサデータや、オペレーション&メンテナンス(O&M)データなど、さまざまなデータを収集し、状態可視化や事前検知などに活用していますが、これまでになかったようなデータの活用も始まっています。一例を挙げますと、今取り組んでいるのが、原子力発電所で使用される消耗品素材の一つ、有機材料(ゴムなど)の劣化に関する研究開発です。原子力発電所では、通常の劣化に加えて、原子力発電固有の理由による劣化も起こりますが、そういったデータは世の中にあまり存在しません。そこで、現場のデータと突き合わせながら、予測性能を上げていく研究を進め、意思決定の判断基準として役立ててもらおうとしているのです。

――データドリブン発電所のベースとなるメタバース技術は、どのような背景から開発に至ったのでしょうか。

われわれが開発しているメタバース技術は、計画工程遵守のみならず、プラントの建設・運営により広く利用できる、“データドリブン発電所”の核となる技術です。

先ほども触れましたが、原子力発電所の運転停止が続くなか、業界全体として、ナレッジ伝承が課題となっています。デジタル技術を活用してその課題を解決していく際に、メタバースは大変有効なツールだととらえています。

また、日立が取り組む原子力発電所の新規設備導入や改造においては、最短の工事期間で現場作業を終わらせるため、精度の高い工事計画と確実な実行が求められます。一方、原子力発電所は運転期間中の立ち入りが制限されているため、現場調査を行える期間や回数は限られているのが実態です。そうした条件下であっても、最新の現場状況を正確に把握できるよう、メタバースを導入しようとしているのです。

日立GEニュークリア・エナジー株式会社 主管技師長 兼 デジタルイノベーション本部長

大坂 雅昭

――原子力発電所ならではの難しさがあるのでしょうか。

私自身、若い頃に大変苦労した経験があります。20年ほど前、日立グループで担当している国内BWR(沸騰水型原子炉)原子力発電所に対して、設備の大規模な改造を行う必要が生じました。しかし、稼働しているあいだは、発電所内の重要施設に入れません。次の定期検査時、決められた期間内に大規模な改造工事が必要であるにもかかわらず、事前に現場を見たくても見られず、その状況下で重要設備などの設計をしなければなりませんでした。実際、現場に設備を搬入しようとしたら、図面では確認しきれなかった配管干渉などがあって、その場で対応を迫られることもありました。

その経験から、現場にいなくても現場工事を適切に計画できるようなツールが欲しいと長年思ってきました。そして最近、再稼働に向けた原子力発電所の安全対策工事において、若いエンジニアたちが同じような苦労をしているのを知り、20年前には無理だったことが、今ならメタバースなどのデジタル技術を使えば課題解決できるのでは、と思ったのです。

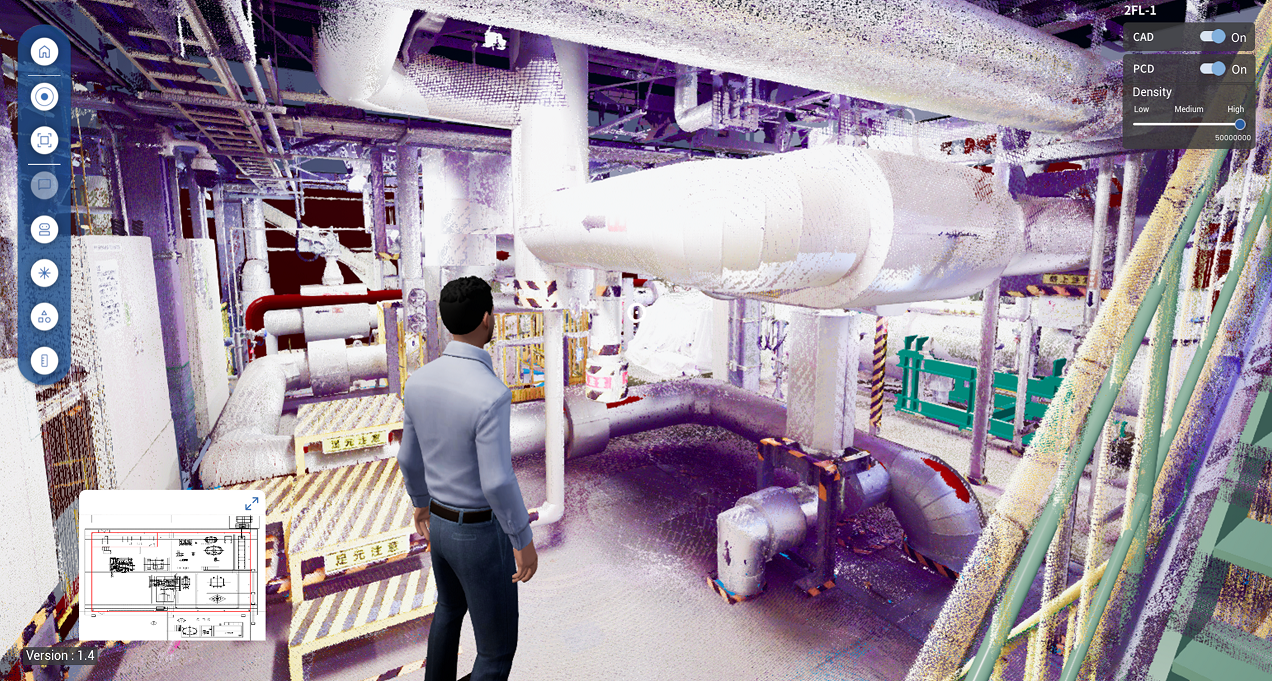

そこで、われわれが保有していた詳細設計情報(3D CAD)や点群データ(現場の画像)を用いてメタバースを作り、誰もが使えるものにできないかと若手エンジニアたちに提案したところ、「これなら使いたい」という意見をもらえました。そこで、日立グループの仲間であり、デジタルエンジニアリングサービスを手掛けるGlobalLogicと、2023年11月頃から具体的な相談を始めました。

――GlobalLogicとは実際にどのような形で協業されたのですか。

GlobalLogicはシリコンバレーに本社がありますが、われわれとタッグを組んだのはインドを拠点とする開発チームです。彼らの開発方式は、シリコンバレーのマインドを持つR&Dソフトウェア開発企業ならではの、まさしくアジャイル開発でした。まず、約8週間のディスカバリー・フェーズで要件定義をしたあと、2024年5月頃からインプリメンテーション・フェーズを進め、約3か月後に最初のプロトタイプが出てきました。以後、2週間毎に成果物を出してもらっては、評価してフィードバックを行うというプロセスを何度も繰り返しました。製品をリリースして得た評価とユーザーフィードバックを次回リリースの改善に生かすというサイクルが、彼らの得意とする標準的なアジャイル手法です。そうした過程を経て、約半年で検証用のメタバース空間ができあがりました。

2024年10月頃からは、GlobalLogicが作ったプログラムをベースに、われわれが原子力発電所のメタバース空間を構築していくフェーズに入りました。2025年前半には実際の作業で使えるようになる見込みです。メタバースに生成AIを組み合わせることで、新たな配管・ケーブル・機器などの敷設ルートの設計・検証や、溶接スペース確認などを、遠隔からメタバース空間上で行えるようになるだけでなく、必要な関連情報をその場で検索・閲覧できるようになります。それにより、現場での確認の作業負荷が下がるとともに、設計の手戻りを防いで、工程遅延のリスクを低減できると期待しています。将来的には、メタバース空間の中に複数のエンジニアやお客さまが一緒にアバターで入り、その場で打ち合わせをしたり、生成AIを使って議事録をつくって貼り付けておくことが可能な環境を構築したいと考えています。

新たに開発しているメタバース技術で再現される現場空間イメージ

――原子力発電所の保全に関して、他に活用が期待されるデジタル技術の例はありますか。

設備の性能診断のために、HAPPS(Hitachi Advanced Plant Performance Diagnosis System:日立先進プラント性能監視診断システム)というアプリケーションを4〜5年前から開発しています。現在は、原子力発電所の熱交換器の性能診断においてPoC(概念実証)を行っている段階です。

また、日立エナジーが開発したLumada APMというアプリケーションがあります。APMはAsset Performance Managementの頭文字で、機器の状態を可視化するソフトウェアであり、運転中の設備性能低下や設備異常を常時監視してくれます。例えばHAPPSのデータをインプットとして、Lumada APMでパフォーマンス管理を行うという組み合わせは、さまざまなプラントの保全の高度化に貢献できるのではと期待しています。

メタバース関連では、日立グループにおいて、「現場拡張メタバース」という技術もすでに開発済みです。これは、現場のデータを5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)の情報と紐づけして収集するとともに、蓄積データの中から必要な情報を、生成AIを利用して対話形式で抽出できることなどを特徴とする技術です。

将来的には、これらの各種アプリケーションと連携することで、現在開発中のメタバース技術をさまざまなニーズに応えられるプラットフォームとして構築し、サブスクリプション型のサービスとしてお客さまに提供することなどを検討しています。

――原子力事業としてデジタルトランスフォーメーションを進めていくにあたり、日立グループならではの強みはどのような点にあるのでしょうか。

1950年代以降、私たち日立グループは原子力事業に取り組みはじめ、各地の原子力発電所の主要な設備を設計・製造してきており、原子力発電に関する膨大な知見を有しています。その蓄積に加え、日立グループ内のITに強い部隊のナレッジ、そして、運用や制御などのOT(オペレーショナル・テクノロジー)も活用できます。つまり、IT、OT、プロダクトの三つを兼ね備え、それを原子力事業に生かして、「One Hitachi」で一丸となって取り組むことができるのが、われわれの強みだと思っています。

――これから、どういう人財に仲間に加わってほしいですか。

前向きな人、学びたい意欲・成長意欲の高い人に来ていただきたいですね。当社にはベテラン人財から次の世代に技術を伝承するためのシステムがすでにありますが、それを今後は、現在開発しているメタバース空間からアクセスできるようにしていくなど、さらに高度にデジタル技術を活用して、人財育成、技術伝承に力を注いでいきたいと考えています。

カーボンニュートラル実現に向けて原子力発電への期待が高まるなか、今後も私たちは安全・安心な運用のために、そして原子力発電への信頼の醸成のために、「One Hitachi」でデジタルの力を最大限に活用して、貢献をしてまいります。