カーボンニュートラル社会の実現に向け、さまざまな取り組みが行われています。しかし、その実現には多くの課題が山積しており、さまざまなイノベーションが不可欠です。新たにスタートする「キーパーソンに聞く」では、日立製作所でエネルギー分野での政策提言、新事業創成に従事する山田竜也が、カーボンニュートラル社会の構築に向けてクリアすべき課題について、現状をどう捉え、解決に向けた動きをどのように進めているのか、専門家や現場のプレーヤーにお話を伺っていきます。

第1回目は、政府が推進するクリーンエネルギー戦略をはじめ、エネルギー問題に関してさまざまな政策立案に取り組まれている東京大学の大橋弘副学長に、産学連携の重要性とデジタル技術の活用の必要性についてお話しいただきました。

山田:故・中西宏明 元日立製作所会長と五神真 前東京大学総長の熱い思いにより2016年に設立された日立東大ラボは、今年ですでに6年目を迎えました。活動の一環として取り組んできた、「Society5.0を支えるエネルギーシステムの実現に向けた提言」も、2022年3月には第4版を発表するなど、いくつもの成果を生み出しています。その過程で大橋先生ともさまざまに議論をさせていただきました。

日立東大ラボ主催のフォーラムでの議論風景

(写真左:故・中西元会長、右から2番目:現 東京大学 大橋弘副学長)

大橋:もう6年になるのですね。2016年というのは、電力小売の自由化が全面的に始まった年であり、日立東大ラボは、電力システム改革のうねりのなかの象徴的な時期からスタートしたと言えます。

山田:おっしゃるように、日立東大ラボの設立当初は、電力の自由化や人口減に伴う産業構造の変化を背景に、今後、どのような技術開発を行なっていくべきなのか、またいかにして電力インフラの強靱化のための投資を促していくのかについて、電力業界を対象にビジョン形成を行ってきました。その後、研究を進めるなかで、電力だけでなく、熱やガスも含めたエネルギー全体を見ていく必要があるとして、現在ではサプライヤーにとどまらず、需要サイド、すなわち企業や一般家庭、さらには地域を含めたエネルギーシステム改革へと視野を広げています。

日立東大ラボの様子

そうしたなか、2020年に日本政府が、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラルを宣言し、いまやすべてのステークホルダーを巻き込んだ取り組みが必須となっています。さらに昨今のウクライナ情勢に伴うエネルギー価格の高騰や電力需給の逼迫など、新たな課題も出てきました。そうしたことから、現在、とくにエネルギー安全保障や経済性に考慮したエネルギーシステムの将来像を描く必要に迫られています。

大橋:2012年にFIT(固定価格買取制度)がスタートし、再生可能エネルギー(以下、再エネ)が増えていく中で、当初は、たとえば送電線網への投資を促すためのインセンティブなどについて議論をしてきました。そうした取り組みが、北海道や東北でつくられる再エネを、消費地である首都圏へ送るための高圧直流送電システム*1構想や、さらには託送料金改革としてのレベニューキャップ制度*2などへと結実してきたと言えます。つまり、日立東大ラボでの議論が、政策に反映され、すでに社会に実装されつつあるわけですね。

NordLinkヴィルスター変換所(ドイツ)

山田:技術と投資の両面にアプローチし、政策立案を促してきたというのは、日立東大ラボの大きな成果だと感じています。

大橋:おっしゃる通りですね。もっとも、投資面、経済面についてはまだまだ課題を積み残しています。現に、電力の自由化後、発電設備への投資が控えられてきた結果、休廃止される発電設備が増え、現在の需給逼迫を招いています。また、脱炭素化の世界的流れを受けた石化資源の上流投資の減少や、ウクライナ情勢による脱ロシア化の影響で、燃料の価格が高騰していて、この局面をどう乗り越えるかが喫緊の課題です。当然、供給側だけでなく、需要側でも節電を含めた対策を強化していく必要がある。こうしたさまざまな課題に対して、日立東大ラボでは複数のワーキンググループをつくり議論を重ねています。

このように、このラボが取り組んできたのは時代の半歩先にある課題であり、現実に即した議論をしてきたからこそ政策立案に結びつき、いまや各界から一目置かれる存在になっているのだろうと感じています。

山田:大橋先生ご自身は、アカデミアのお立場から日立東大ラボの取り組みをどのように評価されていますか。

大橋:日立が本学のさまざまな分野の研究者をつなぎ、ある意味で、異分野連携、文理協働による「総合知を育む場」を提供する役割を担っていると思います。また、日立の持つ学外の幅広いネットワークを通じて、各種データをはじめ、多様な研究のリソースを提供してくれています。

日立東大ラボが、一企業の利益というよりも、大所高所から日本の電力システムを考えるという、公益的な観点で取り組んできた点も評価しています。だからこそ、われわれ研究者も中立的な立場で参画できるし、ここでの活動が、信頼の置けるものとして周囲から認識されているのだろうと思っています。

山田:2050年カーボンニュートラルを標榜する日本ですが、現状はどのような状況にあるとお考えでしょうか。

大橋:カーボンニュートラルというのは、2050年に温室効果ガスの排出量と吸収量を差し引きゼロにするという考え方ですが、実現までにはいくつかのステップを踏む必要があります。

その一つが、日本政府が発表している、2030年までに温室効果ガスを2013年度比で46%削減するという「NDC(Nationally Determined Contribution=国が決定する貢献)」です。この目標を達成するには、イノベーションを含むかなりの飛躍を覚悟しなければなりません。まずはCO2を多く排出する非効率な石炭火力の廃止に始まり、CO2排出防止対策が講じられていない火力発電所を退出させながら、発電・供給時にCO2を排出しない脱炭素電源への投資を拡大することが必要です。アンモニアや水素を液化天然ガス(LNG)に混焼させるなどしながら、再エネも含めた電源種の多様性を確保しつつ、最終的に脱炭素電源へと移行させる道筋をつけることが求められます。こうした道筋は、経済性やイノベーションの速度、CBAM(Carbon Border Adjustment Mechanism=炭素国境調整メカニズム)などといった国際的な制度面での議論など、さまざまな要因で取り組みのペースや最適な道筋を検討する必要があります。

当然のことながら、不確定要素もあります。日本は一次エネルギーの約88%を輸入で賄っていることから、今回のウクライナ情勢のような世界の資源調達や市況の動き、為替の影響を大きく受けます。すでにロシアからの石油・石炭の調達が難しくなっています。そうしたことから、今後は、海外のエネルギーに依存しない、国産の燃料を使った発電を増やしていかなければなりません。その解決策の一つとして、やはり原子力の活用も視野に入れていく必要があるでしょう。そのためには、原子力の安全性をしっかり確保したうえで、万一に備えた避難計画も含め、地域の理解と協力を得ながら進めていくことが求められています。

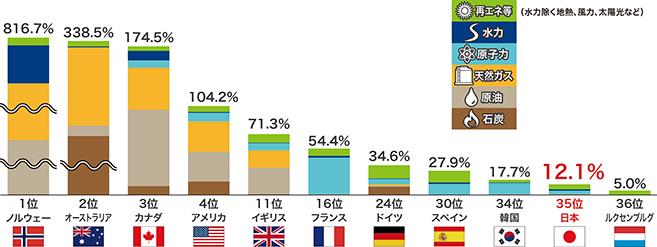

図【主要国の一次エネルギー自給率比較(2019年)】

引用:経済産業省「日本のエネルギー 2021年度版 『エネルギーの今を知る10の質問』」

(出典: IEA「World Energy Balances 2020」の2019年推計値、日本のみ資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」の2019年度確報値。※表内の順位はOECD36カ国中の順位)

山田:大橋先生がおっしゃるように、2050年カーボンニュートラルに向けた取り組みというのは、現状からリニアに一気に進んでいくわけではなくて、産業構造や生産プロセス、消費者マインドも含めた大改革が不可欠であり、そのトランジションに向けて何をしていくべきなのか、皆が自分ごととして捉えて議論をしていかなければなりませんね。われわれ企業サイドも、2050年を起点にしたバックキャストの考え方で、移行過程に応じた技術開発を先読みしながら進めていく必要があると考えています。

その一つの方法論として日立東大ラボが採用してきたのが、「シナリオ」の考え方です。長期で物事を考えていくときに、予測できない変動があることを折り込みながら、複数のシナリオを設定し、それを踏まえて先行的に技術開発を行なっていく。つまり、現時点での状況から判断して、一つの技術だけに注力したり、逆に技術開発を辞めてしまったりということではなく、複数のシナリオを想定して必要な技術を面的に用意しておくわけですね。

大橋:足元の技術をただ積み上げただけでは、おそらく2050年カーボンニュートラルというのは達成できませんからね。Out-of-the-box、つまり既存の枠にとらわれない視点を皆が持たなければならないわけで、そのための手法としてバックキャスティングやシナリオ分析を採用したということです。

山田:提言書(第4版)の中では、カーボンニュートラルを達成した姿として、原子力を含めた多様なエネルギーを活用するケースと再エネ100%のケースと二つのシナリオを提示しました。もっとも、提言書の作成の過程では他にも複数のシナリオを検討してきましたし、その後のウクライナ情勢ですでに状況が大きく変わってきています。そうしたことから、今後は情勢変化を踏まえて、新たにシナリオを描き変えていく必要がありますね。

大橋:シナリオの役割というのは、カーボンニュートラルの実現が現在の延長線上にあるのではなく、非連続なジャンプが必要であるという認識の醸成にあると思っています。つまり、皆さんのマインドを変えることに意味がある。実際に、マインドセット自体が変わってきたからこそ、46%減などという、飛躍的な数字が政府から出てきたとも言えます。

山田:おっしゃるように、政府も含めてマインドが変わってきていると実感しています。ただ単に現状から積み上げると、2030年に46%減という数字を実現することは難しいですからね。カーボンニュートラルという困難な目標を達成するためには、ターゲットをしっかり設定し、そこからバックキャストで何をすべきかと考えることが非常に重要だと思います。

大橋:しかも、日本だけが脱炭素を実現するというのではなく、自国と世界との関わりの中で考えていかなければなりません。まずは近隣のアジアの国々と連携して、アジア全体としてカーボンニュートラルを実現できるような枠組みをつくっていく必要があります。その中で、脱炭素に向けた先端技術を提供していくなどして、バリューチェーンの構築に貢献していくことも、日本の重要な役割と言えるでしょう。

もう一つ考慮しておかなければならないのが、カーボンニュートラルの実現に際し、国民の痛みを伴う可能性がある、という点です。すでに電気料金が上がってきているように、エネルギーミックスのあり方次第では、今後さらなる電気料金の値上げもあり得ます。また、再エネを増やす際に、エネルギーの安定供給をいかに確保するのか、というのも重要な観点です。

予期しない形で異常気象が頻発するなか、今夏も適切に冷房を使わなければ、熱中症になる可能性が高くなっています。また在宅医療・介護が進み、自宅で医療機器を装着して療養されている方も多くいらっしゃいます。停電はいまや人命に関わる問題となっているのです。火力発電をすべて止めた結果、電気が足りなくなったので停電します、というわけにはいかないんですね。将来世代へ地球環境を引き継いでいくことは非常に重要なことですが、一方で、現世代にどこまでの負担を強いるのか、バランスを見ながら進めていく必要があります。すでに、今春に引き続き、今夏も今冬も電力需給が逼迫する見通しですが、いつまでも綱渡りの状態を続けていくわけにはいかないでしょう。

カーボンニュートラルへの過程でどういう世界が待ち受けているのか、その過程で国民にどれくらいの我慢や負担を強いることになるのか、そうした過程を経たうえで最終的にめざす世界はどのようなものなのか、私たちは十分な想像力を働かせながら、あるべき未来を思い描いていく必要があるのです。そのためにはわれわれも、単にシナリオを示すだけでなく、明確なビジョンのもとで、人々のマインド、考え方を変えていくような取り組みを強化していくことが重要だと思っています。

(後編はこちら)

日立東大ラボ

2016年、東京大学と日立製作所は、日本政府が提唱する「超スマート社会:Society 5.0」の構想・実現のために「産学協創」の新たなスキームを構築し、「日立東大ラボ」を設置。

同ラボでは、従来の課題解決型産学連携から発想を転換し、ビジョンを創生・発信し、実現に向けた課題解決に取り組むという新しい形の研究開発を推進している。

また、共同研究の内容や成果は、オープンフォーラムなどを活用することで、社会へ積極的に情報発信している。

大橋 弘

東京大学副学長、公共政策大学院/大学院経済学研究科・教授

東京大学経済学部卒業。2000年米国ノースウエスタン大学卒業(経済学PhD取得)。

カナダ・ブリティッシュ・コロンビア大学経営商学部助教授、東京大学大学院経済学研究科准教授を経て、2022年より現職。専門は、産業組織論・競争政策。

総合資源エネルギー調査会、電力・ガス取引監視等委員会等の各種委員会委員を歴任。

宮澤健一賞(公正取引協会)、円城寺次郎賞(日本経済研究センター)等受賞。

山田 竜也

日立製作所・エネルギー業務統括本部・経営戦略本部/担当本部長

1987年北陸電力株式会社に入社。1998年財団法人日本エネルギー経済研究所出向を経て、

2002年株式会社日立製作所に入社。エネルギー関連ビジネスの事業戦略策定業務に従事。

2014年戦略企画本部経営企画室部長、2016年エネルギーソリューションビジネスユニット戦略企画本部長、2019年次世代エネルギー協創事業統括本部戦略企画本部長、2020年より現職。